Disturbing Music : Ascenseur pour l'échafaud

Divers

Si les images impriment nos rétines de souvenirs parfois douloureux, les sons et les mots se fraient aussi un chemin dans notre conscient/inconscient, au point de nous rendre capable des années après avoir entendu une chanson de nous souvenir précisément des sentiments éprouvés à ce moment-là. La plupart du temps, ces sentiments en appellent au ressenti le plus primaire et essentiel, l’exemple type étant « la chanson de couple » qui se joue à intervalles réguliers dans les jeux de l’amour et de la mémoire. Mais il arrive parfois que ces mélodies nous impressionnent au point de nous faire trembler des décennies plus tard, alors que l’enfance est morte de sa belle mort depuis longtemps.

A chacun sa sensibilité. Pour ma part, je reste traumatisé par des anecdotes télévisuelles à base de réclame, et n’ai jamais pu oublier la terreur dans laquelle me plongeait la musique de la réclame Ariel dans les années 70. Car nous avons tous notre champ de perception, et parfois, des incarnations totalement anodines nous perturbent au point de créer un point zéro du courage, nous immobilisant en plein discours. Alors, quelles sont ces chansons qui nous ont à ce point effrayés ? Le choix est vaste, et si pour beaucoup, certains styles musicaux semblent émaner de l’imagination la plus diabolique, pour d’autres, des bandes-originales de film, des fréquences particulières, ou des morceaux pointus d’albums classiques incarnent la quintessence de l’horreur la plus viscérale.

Nous aurions beau jeu de considérer notre musique de prédilection comme réservoir inépuisable de frayeur pour le plus grand dénominateur commun. Si le Heavy Metal et son iconographie occupe une bonne place au tableau d’horreur, si ses sous-genres ont parfois accouché d’œuvres traumatiques, c’est ailleurs qu’il m’a fallu chercher de quoi alimenter ce dossier sur les morceaux/albums les plus traumatiques, effrayants, oppressants, malsains, et autre réaction épidermique.

Je ne vous parlerai donc pas de MAYHEM, de NINE INCH NAILS, de BURZUM, d’ABRUPTUM, de KORN ou de SLIPKNOT. Car aussi glauques certaines chansons puissent être à l’intérieur de notre cercle d’initiés, c’est bien à l’extérieur qu’il faut chercher de quoi alimenter les chapitres de ce dossier. Bien évidemment, ce choix et cette playlist sont subjectifs. Il en appelle à la sensibilité de chacun d’avaliser mes options, mais je m’en tiendrai à ces choix qui me semblent pertinents, mais auxquels on pourrait ajouter d’autres exemples tout aussi probants.

Le choix a été difficile, et certaines évidences évitées par principe. Cette thématique ayant déjà été traitée sur le net, notamment par l’excellent Youtubeur Feldup, j’ai tenté d’éviter les recoupements trop nombreux, même si quelques morceaux sont communs à ces autres listes.

J’ai donc pris en compte plusieurs paramètres, dont l’ambiance du morceau, son thème, sa place dans l’histoire de la musique, la controverse qu’il a pu soulever, l’interprétation ou au contraire l’instrumentation, et je pense avoir réuni plus de trente pièces d’importance que vous connaissez peut-être déjà, ou qui vous permettront de découvrir des artistes dont vous n’aviez jamais entendu parler. Pas de Metal donc, mais la puissance n’en est pas pour autant négligée. Certains de ces titres dégagent en effet une chaleur équivalente à une turbine Black Metal lancée à plein régime, tandis que d’autres utilisent les silences et le minimalisme pour exprimer un malaise tangible.

N’hésitez pas dans les commentaires à citer des exemples plus personnels, histoire d’enrichir ce recensement loin d’être exhaustif. Il est aussi possible que la plupart des morceaux ne vous fassent ni chaud ni froid, tandis que d’autres lecteurs en tressailliront de plaisir tremblant. Bienvenu dans l’immeuble de la peur, et appelez l’ascenseur. Et plus il descendra, plus la lumière manquera et plus les poils se dresseront sur vos bras.

Niveau 0 - Musique d’ascenseur

1 - SIOUXSIE AND THE BANSHEES - « Mother / Oh Mein Papa » (Join Hands, 1979)

Susan Janet Ballion aka Siouxsie SIOUX faisait partie, comme tant d’autres, du fameux Bromley Contingent, ce panel de fans des SEX PISTOLS qu’on retrouvera en partie durant la fameuse émission de Bill Grundy, The Grundy Show. Les images d’époque montrent une jeune fille certes peinturlurée comme une voiture volée à la frontière de la Roumanie, mais qui joue les ingénues face aux tentatives de séduction du vieil animateur libidineux.

Mais Siouxsie, avant d’être fan, était elle aussi une musicienne. Ses premiers pas furent accomplis sur la scène du 100 Club, en compagnie d’un certain Sid Vicious à la batterie, sous le nom de SUZIE AND THE BANSHEES. Si ce concert fut en termes artistiques assez pauvre, il n’en reste pas moins historique pour les fans de la belle en noir. Quelques années plus tard, accompagnée d’un line-up plus rodée, la chanteuse fondera SIOUXSIE AND THE BANSHEES.

SIOUXSIE AND THE BANSHEES incarne pour beaucoup la quintessence de la Cold Wave, et la scène gothique ne tarda pas à faire de Siouxsie son égérie. Toujours habillée de noir, les yeux fardés, la chanteuse avait des allures de prêtresse sur scène, oracle d’infortune d’un mouvement Punk mort de n’avoir pas voulu vivre. Le premier album du groupe, The Scream, est aujourd’hui un classique des soirées noces et banquets des amateurs d’un Halloween permanent, mais c’est sur Join Hands, le second LP, qu’on trouve l’un des titres les plus traumatiques de la chanteuse.

« Mother / Oh Mein Papa » est l’acmé de cet album. Planté en pénultième titre, il est construit sur une mélodie de boîte à musique, sur laquelle Siouxsie brode des paroles enfantines qu’elle déclame d’une voix totalement atonale, spécialité des instincts Post-Rock de la fin des années 70.

Downstairs I don't know (Downstairs I don't know)

If it's the springs in her bed (Why I feel safe in my bed)

Or her joints I hear (When I know I'm alone)

Creaking overhead (She must be watching overhead)

Mother (Mother)

Chanson d’amour/haine filial/parental, « Mother / Oh Mein Papa » est un classique du glauque estampillé gothique de cette année 1979. S’il est certain que sa présence dans ces lignes est due à cette boite à musique infernale qui tourne pendant trois minutes sans changer de mélodie, l’association de cette linéarité, du caractère enfantin de l’objet, qui trône alors sur nombre de tables de nuit de petites filles, et des mots de Siouxsie, cruels et inquiétants, en font une sorte d’hymne à la peur infantile, et à la servitude d’une enfant entièrement dévouée à l’amour de sa mère. Un titre que j’ai découvert sur le tard, sur une compilation que m’avait concoctée une amie, et qui, comme vous vous en doutez, comprenait un certain nombre de morceaux présents ici.

2 - JANE AND BARTON - « It’s a Fine Day » (Jane And Barton, 1983)

It's a fine day

People open windows

They leave their houses

Just for a short while

Cette chanson sortie de nulle part a été éditée par le label anglais Cherry Red en 1983 en single. Composée par Edward Barton, poète et musicien originaire de Manchester, elle reste un mystère total. Interprétée à cappella par Jane Lancaster, l’ex-petite-amie de Barton, elle propose une mélodie simple sur des paroles ne l’étant pas moins, évoquant une après-midi d’été comme les autres en Angleterre. Alors, me direz-vous, quid de sa présence ici ? Je ne cacherai pas que son ambiance étrange et son clip en noir et blanc m’ont toujours mis mal à l’aise, même si les mots de Jane se veulent rassurants, et semblent sortir de la bouche d’une mère de famille désireuse d’endormir son enfant à l’aide d’une jolie berceuse.

Intégrée par la suite à un album bizarre, éponyme, elle reste très ancrée dans le répertoire Indie anglais, mais doit aussi une partie de sa notoriété sombre à son utilisation dans une publicité Kleenex japonaise, découverte sur Youtube et à l’origine de nombreuses légendes urbaines. Cette publicité, somme toute assez normale au départ, prend une tournure inquiétante à mesure que l’image se distord et que la bande-son sature au-delà du raisonnable. Certains, amateurs de mythes ont cru y voir une publicité maudite, déclenchant une malédiction chez tous ceux l’ayant regardée. Une sorte de Ringu moderne, qui évidemment n’avait aucun fondement.

La mélodie accompagne une iconographie assez étrange, et sert admirablement bien le faux propos de cette fameuse « pub maudite » que les internautes ont débunké à loisir. Il faut dire que la présence d’un bébé peint en orange avec une tête de brocolis n’a rien arrangé à l’affaire, la combinaison de ces divers éléments faisant de « It’s a Fine Day » une sorte de fausse comptine maléfique. Ajoutez à ça la rumeur soulignant que la vidéo changeait d’apparence à minuit pour devenir franchement flippante, et vous avez tous les ingrédients d’une histoire glauque.

En définitive, il ne s’agit que d’une superbe ballade sans instrumentation qui a traversé les années pour devenir un classique. Mais aujourd’hui encore, son côté évanescent et presque irréel en fait l’une des chansons les plus étranges de son époque, et susceptible de créer le malaise chez les auditeurs les plus imaginatifs et sensibles.

3 - TINY TIM - « Tip-Toe Thru the Tulips » (God Bless Tiny Tim, 1968)

Herbert Buckingham Khaury aka TINY TIM est un personnage haut en couleurs de la scène musicale américaine. Né en 1932 à Manhattan, il a rapidement été fasciné par l’expression musicale, et spécialement celle de l’époque 1890/1930. Garçon timide, il écoute les vieilles rengaines à la radio, et commence à les chanter lui-même. Il se rend très vite compte qu’il est capable de monter très haut dans les aigus, et de maîtriser ce fameux falsetto, si difficile à contrôler pour la plupart des hommes.

Il participe alors à nombre de télé-crochets, qu’il gagne parfois haut la main grâce à son timbre de voix unique, et à son personnage tenant autant de Buster Keaton que d’une version Lewis Carroll de Brian Wilson. En 1968 , après avoir traîné sa carcasse un peu partout, s’affichant parfois avec un sac en plastique de supermarché, il signe un contrat lucratif avec le label Reprise Records, et lâche à la face d’un monde médusé un God Bless Tiny Tim totalement anachronique.

En pleine vague psychédélique, TINY TIM a tout pour plaire. Son look, improbable en costume du dimanche pour jeunes filles en fleurs, sa musique, décalée et hors du temps, et sa voix, unique et magnifique. Le single « Tip-Toe Thru the Tulips », œuvre de Nick Lucas devient très rapidement le hit le plus imprévisible de l’époque, et l’artiste enchaîne les disques et les galas.

Bien que tout à fait charmante, « Tip-Toe Thru the Tulips » reste une chanson étrange, en grande partie à cause de la voix très haut-perchée de Tim. Si le propos est plus excentrique que réellement effrayant, c’est le statut de la chanson qui laisse un goût amer dans les oreilles. D’écoute facile et entraînante, avec ce ukulélé festif et enfantin, on pense à une version hyper concentrée du Magicien d’Oz, après une sévère charge de LSD.

TINY TIM la chantera toute sa vie. Régulièrement remis au goût du jour, il revient sous les feux de la rampe, jusqu’à ce dernier concert en 1996. Très mal en point, mais désireux de ne pas décevoir son public, il jouera finalement au Women's Club de Minneapolis, et terminera évidemment son tour de chant par l’immortel « Tip-Toe Thru the Tulips », qui sera son dernier tour de piste. Pris d’un malaise pendant la chanson, il est transporté au Hennepin County Medical Center, où les médecins tenteront de le ranimer pendant une heure et quinze minutes, en vain.

Célèbre par cette chanson, TINY TIM en est mort. Ce qui la rend encore plus tragique, et particulière à l’écoute une fois l’histoire connue. A noter qu’on trouve un superbe portrait de lui sur la pochette du grandiose Feel the Darkness des POISON IDEA, et qu’un documentaire (Tiny Tim: King for a Day) lui a été consacré par Johan von Sydow. A voir absolument, ne serait-ce que pour comprendre le fait que TINY TIM a toujours été considéré comme le parrain de la mouvance Outsider Music, si bien représentée par un autre artiste de cette liste. Mais ceci est une autre histoire. Ou presque

4 - JAD FAIR & DANIEL JOHNSTON - « If I’d Only Known » (Jad Fair And Daniel Johnston, 1989)

L’entrée précédente abordait le cas de l’Outsider Music, genre typiquement américain, qui mérite une définition claire pour une meilleure compréhension :

L'Outsider music représente les auteurs compositeurs qui ne font pas partie de l'industrie musicale, qui composent des chansons en ignorant les standards musicaux, ou qui les contournent sciemment ou non, soit parce qu'ils n'ont aucune formation musicale, soit parce qu'ils refusent de se soumettre à ses règles. Ce genre musical, souvent indescriptible et joué à l'instinct connaît une faible distribution ainsi qu'une promotion quasi nulle ; ces artistes font leur renommée par bouche à oreille, la plupart du temps parce que leurs œuvres sont recherchées par des collectionneurs.

Or, on ne peut trouver meilleure définition pour décrire la musique de Daniel JOHNSTON. Daniel Dale Johnston, né le 22 janvier 1961 à Sacramento est l’un de ces anti-héros dont l’Amérique est si friande. Enfant tout à fait normal, puis adulte difficile, Daniel se met très tôt à jouer de la musique, principalement au piano, instrument qu’il maîtrise le mieux, et commence à enregistrer sur cassette des albums bricolés à la maison. Son premier album autoproduit, The What Of Whom, concentre l’essentiel de son œuvre : tempo chancelant, voix mal assurée et presque cartoon, arrangements inexistants, et paroles tantôt enfantines, tantôt déprimantes.

Il faudra attendre Hi, How Are You: The Unfinished Album pour que le bonhomme commence à se faire connaître, et fasse quelques concerts épars dans la région. Ce troisième album trouvera quelques années plus tard un énorme écho auprès de la génération Seattle, Kurt Cobain arborant le t-shirt au motif de gentil monstre de sa pochette pendant des années.

Daniel parviendra même à signer sur une major, Atlantic, en 1994 pour l’enregistrement de l’album Fun. Vite renvoyé au regard des pauvres cinq-mille copies écoulées, il retournera dans l’ombre et continuera de produire des disques toujours aussi sincères, et miroirs de sa propre vie.

Il faut savoir plusieurs choses à propos de Daniel. Diagnostiqué bipolaire, il fera de nombreux allers et retours dans des institutions, rentrant chez ses parents pour passer sa convalescence, ou partant à New-York avec Jad Fair pour enregistrer un album avant de disparaître corps et âme au cours d’une fugue impromptue. Son caractère ombrageux lui vaudra de nombreux ennuis, mais lui coutera surtout sa santé mentale, sa pire époque étant agitée de révélations divines et de la peur de Satan, qu’il voyait partout autour de lui.

Pour illustrer son parcours et mettre en lumière sa part d’ombre, j’avais un choix considérable de chansons. Avoir opté pour « If I’d Only Known », qu’on trouve sur son album en duo avec le flingué Jad Fair (l’une des moitiés Fair du groupe ½ JAPANESE, autre exemple criant de la folie américaine lo-fi) est tout sauf un hasard et un choix par défaut, et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, pour souligner l’attention dont a bénéficié Daniel durant toute sa vie de la part d‘artistes underground confirmés, mais aussi pour son caractère étrange, bricolé à la va-vite, joué avec les pieds, et symptomatique d’une association entre deux outsiders loin de l’école mainstream.

La musique de « If I’d Only Known » est évidemment très bancale, inécoutable pour une oreille rompue au solfège, mais c’est surtout son texte poignant qui en fait un morceau aussi triste que flippant.

If I'd only known, I could have said something sooner

But I didn't, so I didn't, now it's done

The last thing I'd do was the first thing you did

What we once had is all gone

I see it all, a little too clear

Too clear for my own good

"Let sleeping dogs lie" is a good rule, I'm told

I only wish that it would

If I'd only known, I could have said something sooner

I really did think it would last

Now it's too late, it's over now

My future is all in my past

Le dernier vers est à ce titre très prophétique, Daniel se réfugiant constamment dans son passé pour oublier son présent, alors même que son passé était encombré de mauvais souvenirs. Un amour d’adolescence déçu, des crises difficiles à gérer, l’inquiétude de ses proches, et cette affection témoignée par un public fidèle, réellement passionné par sa musique, mais qui l’obligeait à se découvrir, chose qu’il finit par détester, malgré ses passages triomphants lors de festivals. La vie de Daniel était évidemment régie par des détails futiles pour le commun des mortels (Daniel tenait à ce que chacune de ses cassettes soit enregistrée en entier et live, et refusait de faire de simples copies, ce qui en dit long), et finit assez tristement et prématurément le 11 septembre 2019, alors que Daniel n’avait même pas atteint la soixantaine.

On ne peut pas connaître son histoire et écouter ce morceau sans avoir quelques frissons. Car l’histoire de Daniel est celle de milliers d’autres inconnus, aussi malades et paumés que lui, et qui trouvent refuge dans le dessin, la solitude, la colère, le rejet ou la drogue dans le pire des cas. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce musicien devenu culte depuis longtemps, je ne saurai que trop vous conseiller de regarder le magnifique et poignant documentaire The Devil and Daniel Johnston, sorti en 2005, qui vous offrira une vue d’ensemble de ce personnage aussi attachant qu’étrange. Son but était de devenir une star à tout prix, et quelque part, il a réussi. Mais justement, à quel…prix.

5 - TORI AMOS - « Raining Blood » (Strange Little Girls, 2001)

La reprise est un art fort complexe, jugé mineur par certains qui ne l’envisagent que sous un seul angle, mais qui peut devenir un exercice de modelage sublime pour peu que l’interprète ose transfigurer l’œuvre originale pour se l’approprier. Les albums de reprises étant nombreux, et souvent transitoires entre deux sorties officielles, on se montrera très précautionneux dans le choix des disques méritant l’intérêt. Mais s’il est un cover album qui mérite tous les louanges que vous pourrez lui chanter, c’est bien Strange Little Girls de Tori AMOS.

Lorsque Strange Little Girls sort, Tori AMOS est déjà sur orbite depuis longtemps. Enfant des années 80, elle est considérée comme la Kate BUSH des nineties, grâce à des albums comme Little Earthquake ou Under The Pink. Ses singles « Crucify » et « Cornflake Girl » sont des classiques de la première moitié des années 90, matraqués par les FM et MTV, et en 2001, deux ans après la sortie de l’impeccable To Venus and Back, personne n’attend la chanteuse de Caroline du Nord au rayon des appropriations incongrues ou non.

Alors que son premier album, déjanté et dansant reste un fantasme absolu pour de nombreux fans (il sera enfin réédité officiellement et proprement par Atlantic en 2017), Myra Ellen Amos de son état-civil continue d’expérimenter pour surprendre, et nous offre cet écrin rempli de douze gemmes, toutes aussi brillantes les unes que les autres.

Le tracklisting offre quelques certitudes, des admirations évidentes, des choix osés, entre 10CC, les BOOMTOWN RATS, les BEATLES, DEPECHE MODE, mais taquine aussi EMINEM, les STRANGLERS, LLOYD COLE, et beaucoup plus étrangement…SLAYER.

Ses fans ont dû se frotter les yeux en découvrant cette reprise sur la pochette de l’album, l’univers de Tori étant aux antipodes de celui des rois du Thrash et de leur classique de 1986, Reign in Blood. Et on peut les comprendre avant d’en avoir écouté la moindre note, une version piano/voix étant tellement improbable que les spéculations paraissent vaines. Et pourtant, non seulement Tori s’en sort, mais elle se permet de présenter une version encore plus puissante et flippante que l’originale.

Difficile à croire ? Je le concède, la version de SLAYER étant réputée comme étant un classique de la violence made in California depuis quinze ans. Et d’abord, quelle mouche a pu piquer la chanteuse pour qu’elle décide de s’attaquer à un truc pareil ? L’explication de cet album et de ces choix est simple :

[…]Pour cet album, elle n'a pas choisi de choisir parmi ses chansons préférées pour en faire un album personnel. Au contraire, elle a décidé que le choix idéal serait de choisir une série de chansons exclusivement masculines et de les réinterpréter dans une perspective féminine. « La manière dont les hommes disent les choses m'a toujours fascinée. la façon dont les femmes les entendent me fascine d'autant plus[…]

Si la majorité des reprises déforme l’original au point de le distendre dangereusement, « Raining Blood » va au-delà du simple lifting. La chanteuse a tout simplement gommé les riffs pour proposer un accompagnement de piano sépulcral, sur lequel vient se greffer un chant atonal et éthéré, comme une prière païenne au bout de la nuit. Exit donc les accélérations fumasses, au-revoir les cris de Tom Araya, la relecture féminine a traduit l’original comme une comptine infernale à destination d’enfants pas très sages. Et le résultat est tout simplement magnifique. Le final du morceau, acmé de brutalité devient un cauchemar sonore à la DEAD CAN DANCE, et si le texte est gardé tel quel, l’ambiance est complètement travestie, tout comme les treize personnages de femmes jouées par Tori AMOS pour accompagner chaque reprise.

Et ça file la chair de poule. A la manière d’une Chelsea Wolfe, des années avant son explosion, ou d’une Diamanda Galas apaisée, Tori AMOS provoque le Metal pour lui donner une leçon de majesté et de ténèbres, et - Ô surprise - SLAYER se montrera fort honoré par cet hommage, et enverra même à l’artiste un t-shirt God Hates Us All.

Je vous invite à écouter religieusement cet album qui, à mon très humble avis, reste le meilleur disque de reprises jamais enregistré par un/une artiste.

6 - MATT ELLIOTT - « The Kursk » (Drinking Songs, 2004)

It's cold I'm afraid

It's been like this for a day

The water is rising and slowly we're dying

We won't see a light again

We won't see our wives again

C’est tout ce que cette superbe chanson vous dira, rien de plus. Mais c’est déjà beaucoup. Comme une chanson de marins perdus dans les limbes des océans, « The Kursk » est une chanson de tristesse, de résignation, et d’acceptation du non-lendemain. Et à ce titre, portée par une mélodie à la guitare acoustique, elle mérite amplement sa place dans ce dossier.

« The Kursk » est quelque part aussi effrayant qu’une vie qui se termine abruptement, sans un dernier adieu. Elle symbolise la solitude de tous ces marins perdus en mer, mais peut aussi se transposer à notre époque, évoquant les catastrophes à venir d’une humanité en perdition totale, les uns isolés à gauche et les autres coincés à droite.

Son ambiance éthérée, ses voix fantomatiques, contribuent à renforcer le malaise, comme celui que palpent les oubliés, dans les couloirs de l’antichambre de la mort, quelques instants avant leur dernier souffle.

Originaire de Bristol, Matt ELLIOTT a d’abord été l’homme derrière THE THIRD EYE FOUNDATION, fondé en 1994 comme projet solo. Puis il a repris son propre nom pour publier des albums d’une beauté troublante, dont on retiendra évidemment sa tétralogie Songs, sortie en coffret, et indispensable. La musique de Matt est comme ces anciens albums photo qui reviennent à la vie l’espace d’une soirée. Ces instants volés et fanés qui nous rappellent à quel point le temps passe vite, et comme les disparus nous manquent toujours. Sorte de disciple Ambient/Drum n’Bass de Nick DRAKE, ELLIOTT explore l’âme humaine comme un capitaine sillonne les flots, et en revient les partitions chargées de notes fanées et d’ambiances étranges, presque occultes.

J’aurais pu pour illustrer sa présence ici choisir n’importe quel morceau de son premier album, le magnifique The Mess We Made. Mais c’est bien « The Kursk » qui mérite d’être citée, pour ces vers tragiques et ces harmonies d’un autre siècle. Sorte de berceuse pour hommes de la mer burinés par les embruns, elle illustre parfaitement l’optique musicale d’un musicien totalement à part sur la scène anglaise, prisonnier de ses démons, et créateur de son propre monde.

Les chœurs qui reviennent comme des vagues à l’assaut du navire, ce silence progressif qui symbolise la disparition inéluctable, et ce sel qui se colle à la peau par musique interposée rendent « The Kursk » extrêmement troublant au point de dessiner une frontière entre la vie et la mort, en quelques minutes seulement. La musique de Drake évoquait le ressac, la nuit, cette mousse se déposant sur les plages. Celle de Matt ELLIOTT, cet alcool qu’on boit pour oublier qu’on est seul, que l’on va mourir, et qu’il n’y a rien à faire. Jamais chanson n’aura si brillamment incarné la houle et le roulis, les yeux embués, et les bonnets vissés sur des cranes déjà trop fatigués.

Une façon de nous rappeler que tout peut basculer d’un jour à l’autre, et qu’il n’y a rien à faire. A part pleurer nos épouses restées à terre, et qui savent déjà qu’elles passeront le reste de leur existence seules. Dans le deuil le plus absolu.

7 - RANDY NEWMAN - « In Germany Before the War » (Little Criminals, 1977)

In Germany before the war

There was a man who owned a store

In nineteen hundred thirty four

In Dusselford…

Cette chanson de Randy Newman, auteur-compositeur-interprète américain né en 1943 à Los Angeles est une petite merveille. Le genre de joyau qu’un album cache parfois, et qu’on découvre pour la première fois totalement hébété devant tant de magnificence. Incluse sur l’album Little Criminals, son hit de 1977, « In Germany Before the War » a tout d’abord l’allure d’une chanson sombre sur l’Allemagne d’avant-guerre, mais en poussant plus loin, on devine quelque chose de beaucoup plus sombre qu’un vieux souvenir.

Cette mélodie nostalgique et passée cache en fait une histoire bien plus malsaine, sur un thème qui deviendra vite récurrent en ces lignes. Alors que le personnage semble regretter la mer en contemplant une rivière, évoquant ces fameuses chansons de marins frustrés d’être à terre trop longtemps, il s’avère qu’il n’est pas seul dans cette histoire, comme le souligne le second couplet :

A little girl has lost her way

With hair of gold and eyes of gray

Reflected in his glasses

Jusque ici, rien de vraiment gênant, même si on devine que le propos du morceau n’est pas simplement d’évoquer la rêverie solitaire d’un tenancier d’échoppe allemande. Et alors que les violons soulignent de leur tragédie les notes de piano frappées avec force, le vrai dessein de l’homme commence à apparaître :

As he watches her

A little girl has lost her way

La rencontre apparaît soudainement plus inquiétante, et on commence à se dire que les intentions du personnage ne sont certainement pas des plus saines. Et effectivement :

We lie beneath the autumn sky

My little golden girl and I

And she lies very still

Inutile de vous faire un dessin quant au destin de cette pauvre petite fille aux cheveux d’or, qui est « si tranquille sous le ciel d’automne ». Difficile de créer un plus gros décalage entre une musique et un texte, et ce genre de mise en scène est peu coutumier de Randy Newman, volontiers plus à l’aise dans son rôle d’observateur cynique de l’Amérique moderne.

Il n’en reste pas moins que « In Germany Before the War » instaure un véritable malaise, et reste à ce jour une sacrée incongruité dans le catalogue du californien. Rappelons pour mémoire qu’il fut secondé sur cet album par des pointures de l’envergure de Ry Cooder, Jim Keltner, Glenn Frey, Don Henley et Joe Walsh, ce qui ne l’a nullement empêché de graver ce morceau pour l’éternité, laissant un goût très amer dans la mémoire de ses fans. Une thématique sordide, mais omniprésente dans les dossiers comme celui-ci.

Niveau -1 : Le Parking Abandonné

8 - LISA GERMANO - « A Psychopath » (Geek The Girl, 1994)

« A Psychopath » est résolument une chanson à part dans la carrière de Lisa Germano. L’auteure/compositrice/interprète de l’Indiana, déjà responsable de deux albums très remarqués, signe avec Geek the Girl l’un des disques les plus fondamentaux des nineties. Hébergée alors par l’écurie 4AD, connue pour son cheptel obsédé par le spleen, la décadence, le deuil et autres arias en envolées lyriques, Lisa est une référence de la scène Alternative/Folk US, et ce troisième album sera celui de l’explosion. A juste titre.

Le tracklisting de cet album est typique de ceux de la fameuse « troisième étape », qu’on considère souvent comme la plus difficile et importante d’une carrière d’artiste. On y trouve tout ce qui a fait la réputation de cette chanteuse exceptionnelle, à la voix enfantine et aux textes ancrés dans leur époque. Mais au milieu de toute cette prévisibilité, se cache un titre étrange, effrayant et terriblement sombre.

« A Psychopath » dévoile son propos dès son titre. Sur le même thème que la scie radiophonique de POLICE, « Every Breath you Take », Lisa GERMANO nous parle d’une expérience traumatisante qu’elle a vécue, et décidé de mettre en musique. Une fois encore, c’est le décalage énorme entre le fond et la forme qui choque le plus les oreilles. Lisa raconte en effet, à sa façon, la terreur née suite à l’agression constante d’un harceleur, qui la suivait jour après jour. Mais au lieu de pondre un titre larmoyant ou au contraire, au vitriol à la façon d’une Alanis Morissette ou d’une LINGUA IGNOTA, Lisa opte pour un contrepied, et une sorte de berceuse à la « Asleep » des SMITHS.

Chantant d’une voix onirique, Lisa choisit ses mots, et ne signe qu’un grand couplet, sans refrain, dont les vers font froid dans le dos. La scène décrit une femme alitée, une batte de baseball près de sa couche, qui entend du bruit dans sa maison.

A baseball bat, a baseball bat beside my bed

I'll wait around and wait around, and wait

I hear a noise, I hear a noise, well I hear something

A mesure que la chanson avance, le propos s’assombrit, et laisse deviner une scène d’agression nocturne vécue de l’intérieur

I am alone, you win again, I'm paralyzed

I drift away, I'll drift away, am I asleep yet

I hear a scream, I see me scream, is it from memory

Am I awake, am I alone, when it is sunrise

Le reste n’est que claustrophobie, attaque de panique, terreur et témoignage poignant. Mais l’intérêt de cette chanson, et tout le bruit qu’elle a fait lors de sa sortie (alors même qu’elle était cachée en plein milieu de l’album), ne réside pas seulement dans cette opposition mélodie pure/paroles cauchemardesques. Car en effet, Lisa a utilisé un document authentique en mode field recording, qui une fois intégré au morceau lui donne une dimension encore plus terrifiante.

Après avoir vu un documentaire sur la violence (domestique ou non), Lisa a donc composé le morceau, en y insérant un sample d’un appel au 911 d’une victime qu’elle s’est procurée par le biais d’un centre d’accueil pour femmes violées (avec l’accord des personnes concernées évidemment). Cet insert, revenant à la surface tout au long du morceau renforce le malaise instauré par le script initial, et transforme cette chanson cristalline en sommet d’horreur. Les cris en arrière-plan, les mots qu’on devine plus qu’on ne les entend, la véracité de ce témoignage audio, tout a contribué à faire de « A Psychopath » l’un des morceaux les plus traumatisants des années 90, pourtant bien chargées en tristesse et autres désenchantements.

Mais le mieux est encore d’écouter cette chanson, si possible dans le cadre général de l’album, pour subir le même choc que ceux l’ayant découverte par hasard en 1994. Effet garanti.

9 - NINA SIMONE - « Strange Fruit » (Pastel Blues, 1965)

L’histoire de l’Amérique s’est écrite dans le sang. Du massacre systématique des Indiens jusqu’à l’assassinat de Martin Luther King, en passant par le financement de dictatures, le Vietnam, la Corée, Lynchburg et la stérilisation forcée des simples d’esprits, l’accueil chaleureux accordé aux anciens médecins nazis invités à poursuivre leurs expériences dans des conditions confortables, le grand livre des Etats-Unis est entaché de massacres, de serial killers, de guerres inutiles et autres mass shooting dans les écoles. Mais s’il est une période qui a soulevé le plus de remous et d’injustice, c’est bien l’esclavage et sa petite sœur la ségrégation.

Des milliers d’africains réduits à la soumission, travaillant dans les champs de coton gratuitement, ou pour une assiette de soupe claire, fouettés, maltraités, violés, dépossédés de tous leurs biens et de leur dignité. On pourrait croire cette époque révolue depuis la fin de la guerre de sécession, mais tout le monde sait que la valse morbide a continué jusque tard au vingtième siècle. Black lives matter.

No coloured. No Niggers. No Negros.

Le type même de pancartes qu’on voyait fleurir sur les commerces et autres services jusque dans les années 50. Et en parlant de ce vingtième siècle porteur d’espoir et d’égalité, il ne fut pire période que la suprématie blanche du tristement fameux Ku-Klux-Klan et son cortège de brutalité raciale et outrancièrement haineuse.

On a beaucoup écrit sur les lynchages, les assassinats commis en toute impunité, les viols en réunion, j’en passe et des crimes tout aussi infects. Le Blues a chanté la douleur et la souffrance, les Negro-Spirituals ont invoqué Dieu, et la Soul elle aussi s’est souvenue des plus tristes épisodes de cette saga inhumaine. Et dans ce grand océan des pleurs, on trouve une chanson, aussi sublime qu’elle n’est poétique dans sa description de la mort.

Popularisée par Billie Hollyday, « Strange Fruit » est sans conteste l’une des plus belles chansons du répertoire Jazz noir américain. Sa mélodie funèbre, son ambiance sépulcrale, ses mots qui se détachent comme des lambeaux de chair brûlent les cœurs les plus ardents, et évoquent des images très nettes. Mais la plus belle version de ce morceau est sans conteste l’incarnation offerte par la grande Nina SIMONE.

Southern trees bear a strange fruit

Blood on the leaves and blood at the root

Black bodies swinging in the southern breeze

Strange fruit hanging from the poplar trees

Ce fruit étrange qui pend des arbres, c’est évidemment le cadavre d’un afro-américain lynché et pendu, et dont l’odeur se mêle à celle des plantes et des fleurs. Image atroce qui vaut bien des discours, le premier couplet plante immédiatement le décor, et la voix sublime de Nina fait le reste, détachant les mots comme une prière post-mortem. On ne peut rester indifférent à ces rimes qui glacent les sangs, et qui nous rappellent à quel point une certaine Amérique blanche a trop longtemps cru à sa suprématie, dans un pays volé à des tribus devenues alcooliques et dépossédées de toutes leurs terres.

Pastoral scene of the gallant South

The bulging eyes and the twisted mouth

Scent of magnolia, sweet and fresh

Then the sudden smell of burning flesh

Chanté par SIMONE, le poème d’Abel Meeropol (1937) prend son sens le plus tragique. Inspiré de la photo de Lawrence Beitler's (1930) « Lynching of Thomas Shipp and Abram Smith in Marion, Indiana », il dénonce les lynchages, et sans le savoir, préfigure les massacres des juifs de la seconde guerre mondiale (Abel Meeropol était un juif-américain). Associé à la voix de cette interprète hors norme, il touche au merveilleux, même si son propos est évidemment profondément triste. Cette chanson sera élue « plus belle du vingtième siècle » par Rolling Stone en 1999, et fut reprise par de nombreux artistes, dont Annie Lennox, Diana Ross, Jeff Buckley, Beth Hart, UB40 ou encore SIOUXSIE AND THE BANSHEES.

Aujourd’hui encore, ce fruit étrange a un goût bien amer. Et la montée des extrêmes dans le monde entier pourrait bien engendrer d’autres chansons de ce genre, descriptifs poétiques d’un genre humain qui n’en est plus que de nom.

10 - PATTY WATERS - « Black is the Color of My True Love's Hair » (Sings, 1966)

Black is the color of my true love's hair

His face is something wondrous fair

The prettiest eyes

And the warmest hands

I love the ground whereon he stands

« Black is the Color of My True Love's Hair » est le prototype même de Folk song reprise des centaines de fois, et dont l’origine est sujette à débat ouvert. Les premières traces de cette chanson remontent à 1915, dans la région des Appalaches, mais on lui attribue généralement des origines écossaises en raison des allusions faites au fleuve Clyde dans les paroles. Ses versions divergent aussi, entre masculin et féminin, sans oublier ses vers qui de temps à autres varient quelque peu. En gros, c’est un traditionnel que tout le monde s’est approprié, et dont tout le monde a oublié l’origine. Ce que personne n’a oublié par contre, c’est la traumatique version offerte par Patty WATERS en 1966, et pour cause.

Patty WATERS elle aussi est un prototype. Celui de la chanteuse en pleine déconstruction, jouant avec les codes du Jazz, du Free-Jazz, de l’Avant-garde et ceux de son époque. Sorti en 1966, Patty Waters Sings tombe pile au bon moment, alors que les artistes du monde entier s’ouvrent à d’autres perspectives, la plupart du temps sous les effets lysergiques de drogues plus ou moins populaires. Les BEATLES ne vont pas tarder à faire sortir le Sgt Pepper de son local de répétition, PINK FLOYD aiguise ses improvisations, l'UFO Club à Londres accueille toutes les extravagances, et Miles Davis n’a pas encore accepté la fusion via Bitches Brew.

La Californie et l’Angleterre sont donc au carrefour de l’histoire, et durant ce petit laps de temps, cette petite année 1966 qui prépare le monde à être méchamment secoué l’année suivante, la jeune Patty WATERS publie deux albums, essentiels et formateurs.

Patty Waters Sings est étrangement agencé. Sur la face A, des morceaux courts de moins de deux ou trois minutes, mais déjà une voix, une impulsion, et une envie de regarder ailleurs. Loin des standards des chanteuses Pop trop polies ou des divas Soul n’Blues consacrées, Patty oppose une alternative qui fera date dans la musique, en détournant le chant féminin de son rôle premier : la séduction. L’artiste de l’Iowa préfigure l’avènement des pionnières comme Yoko Ono, Patti Smith, Lydia Lunch, ou Diamanda Galas et nous tend un piège mortel sur la face B, entièrement consacrée à cette version folle de « Black is the Color of My True Love's Hair ».

Après un premier couplet et quelques minutes classiques, Patty se laisse aller, et sombre dans la démence musicale en hurlant, psalmodiant, et en répétant plus de cent fois le mot « black ». En background, la bande instrumentale n’est pas en reste, avec ce piano massacré à grands coups d’accords plaqués, cette contrebasse malmenée, et autres déviations chromatiques assourdissantes. Sans vraiment se mettre à la colle avec le Free-Jazz, mais en empruntant à Ornette Coleman son vocable discordant et libre, Patty ose le cyanure auditif et offre la version la plus cacophonique et traumatisante de ce standard, la plupart du temps apaisé et mélodieux.

Ecouter ce morceau en entier est une gageure. Si sa longueur peut rebuter au vu des éléments exposés ci-dessus, il reste une expérience unique, dans la même veine que le cathartique « Daddy » de KORN qui lui aussi se laissera aller à la thérapie musicale par les cris.

Encore faut-il pouvoir supporter ces dissonances et ces déchirements. Mais alors qu’elle n’a pas encore 20 ans, la jeune Patty WATERS défie déjà les normes et les coutumes, et semble prophète d’une avant-garde qui ne tardera pas à exploser dans l’underground, et qui la remerciera à grands coups d’hommages, de citations et de reprises. Mais grâce à elle, au milieu de l’été ensoleillé et euphorique de 1966, la noirceur avait trouvé son hymne. Ainsi soit-il.

11 - JOHN FRUSCIANTE - « Enter A Uh » (Smile From The Streets You Hold, 1997)

Le Rock que cela vous amuse ou non, a connu bien des muses tout du long. Depuis son émergence dans les années 50 sous sa forme la plus pure, jusqu’aux déformations du nouveau siècle, le Rock aura chanté les femmes, la vie la nuit, la route, les fans, les concerts, les fantasmes, la tristesse, la dépression et la paresse. Et des STONES aux LIBERTINES, du VELVET aux RED HOT, la drogue aura occupé une place centrale dans sa mythologie, comme une déesse antique aux mauvaises intentions, vous propulsant vers le ciel avant de vous faire chuter pour de bon.

Mais si la drogue, sous toutes ses formes (hash, cocaïne, meth, crack, héroïne, LSD…) a beaucoup inspiré les musiciens, c’est tout simplement parce qu’ils sont nombreux à être tombés sous son charme, et en avoir consommé plus que de raison. Si Ozzy, Iggy Pop, Alice Cooper ou Keith Richards auraient dû affronter la mort bien avant sa date réelle , si la génération Ken Kesey a vanté les joies des acides lysergiques au point de se croire à Katmandu en pleine rue new-yorkaise, les années 80 et 90 n’ont pas été de tout repos, et pas seulement à cause du chômage ou de l’ambiance morose.

Ainsi, John FRUSCIANTE, connu comme le guitariste essentiel des RED HOT CHILI PEPPERS, a lui aussi traversé des périodes traumatiques, tout comme son camarade Anthony Kiedis. La différence, est que John, en créatif ultime, a largement documenté cette période de sa vie, sombre, durant laquelle la dépression et l’addiction s’affrontaient en permanence, le plongeant dans un état de tristesse extrême et le transformant en épave.

John FRUSCIANTE a connu trois périodes bien distinctes au sein des RHCP. Guitariste du quatuor entre 1988/1992, 1998/2009 et de 2019 à aujourd’hui, il a effectué de nombreux allers et retours qui ont quelque part été conditionnés par son état mental et physique. Mais c’est alors qu’il faisait toujours partie du groupe entre 1988 et 1992 qu’il s’est mis à composer pour lui, guidé par ses névroses, sa paranoïa, et sa consommation d’opiacés monstrueuse.

Les néophytes seront sans doute impressionnés par la quantité astronomique d’albums en solo publiés par le chanteur. Mais s’il en est deux qui sont restés gravés dans l’histoire, ce sont bien Niandra LaDes And Usually Just A T-Shirt et Smile From The Streets You Hold.

Pour plusieurs raisons, bonnes d’ailleurs. La première, parce que John les a fait retirer de la vente après son retour au sein des RED HOT en 1998 (depuis, Niandra LaDes And Usually Just A T-Shirt a connu plusieurs rééditions). La seconde, parce que Smile From The Streets You Hold est toujours bloqué à la demande de son concepteur, s’échangeant contre des sommes confortables sur la toile. La troisième enfin, parce qu’ils sont virtuellement inécoutables.

A la manière de John LENNON qui gravait ses traumas sur vinyle en 1970 après une thérapie entreprise avec le docteur Janov, John a pendant quelques années fixé ses états d’âme dans ses veines et sur bande, d’où cette sensation de document-vérité si cher à la Nouvelle Vague française qui se dégage de ses disques. Et pour s’en rendre compte, rien de plus simple. Il suffit de jouer la première piste de Smile From The Streets You Hold et de tenter d’aller jusqu’à son terme.

Too high it can't be we are

Higher can't be we are

Higher can't we are, ou

Higher can't be we are.

Cet album, de sa pochette à sa production ressemble terriblement à une démo enregistrée dans un état second, et est d’une tristesse sans fond. Caractéristique de ce que John ressentait au plus profond du puits dans lequel il était tombé, « Enter A Uh » est déconstruite, tourmentée, déchirante, mais surtout, parfaite transposition de l’état lamentable dans lequel un musicien peut se retrouver après avoir cédé aux sirènes des drogues les plus dures.

John ne chante pas sur ce titre. Il hurle, gémit, pleure, trafique sa voix, le tout sur fond d’instrumental nu à la Hendrix en répétition. Sorte de Post-Blues addictif et terrifiant, « Enter A Uh » propose les huit minutes les plus crues consacrées à la drogue et son cortège de paranoïa, et reste à ce jour l’un des titres les plus effrayants produit par le Rock sous perfusion critique.

L’album n’est évidemment pas à conseiller aux oreilles les moins averties, encore moins aux fans superficiels des RED HOT qui aimeraient jeter une oreille sur le travail solo d’un des membres. Même rompu à l’exercice de l’Outsider Music la moins consensuelle, Smile From The Streets You Hold reste une épreuve difficile, tant le concept est bordélique, le propos chaotique, et la douleur cathartique. Heureusement, John va beaucoup mieux depuis. On évitera par correction de le remercier pour avoir enregistré la meilleure thérapie inversée de l’histoire du Rock (cet album vous dégoûte à tout jamais des drogues, faites-moi confiance), mais on prendra en compte sa contribution comme l’une des plus sincères et tétanisantes jamais publiées.

12 - DEADSY - « Itty Bitty Titty Girl » (Commencement, 1999)

DEADSY est un groupe totalement à part sur la scène Metal/Alternatif Industrielle américaine. Fondé en 1995 par Elijah Blue Allman (le fils de Cher et Gregg Allman), il se définit par une approche assez singulière, que le groupe qualifie lui-même d’Undercore. Sans vraiment savoir ce que le terme peut signifier en dehors du cénacle, il faut reconnaître que la vision d’Elijah Blue Allman est assez unique, et bien loin de MINISTRY, FILTER, NINE INCH NAILS, ORGY ou autre représentant contemporain de la scène électronique.

Admiré par Jonathan Davis qui les signera pour un album, DEADSY est un exemple assez intéressant de l’adéquation entre la musique et le look, et ses trois albums méritent un intérêt particulier, spécialement Commencement, le second. Mais l’affaire qui nous intéresse est plus complexe qu’il n’y paraît au prime abord, puisque le titre incriminé ne fait pas vraiment partie de la discographie du groupe, en tout cas pas celle officielle distribuée par les grandes chaînes.

Elijah Blue Allman s’est un jour déclaré fasciné par la p*dophilie, mais envisagée sous le point de vue d’un serial-killer. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le leader ait signé un titre comme « Itty Bitty Titty Girl » qui en est quelque sorte une apologie relativement malsaine. Le morceau en lui-même détonne dans le répertoire de DEADSY. Dansant, sautillant, il évoque plus les SCISSORS SISTERS que SPINESHANK ou GRAVITY KILLS, et ressemble à une comptine de dancefloor pour école primaire dépravée.

Et une fois encore, c’est ce fameux décalage entre le son et les mots qui frappe. Car si le morceau est indéniablement catchy, il n’en cache pas moins un texte particulièrement ignoble, rendant l’ensemble assez effrayant. Rien que le premier couplet suffit à situer le point de vue :

Oh itty bitty titty girl where are you

Oh itty bitty titty's our love was true

Oh my itty bitty titty so young and so unused

La tournure « so young and so unused » est de fait particulièrement borderline, et place les débats en terrain sensible. Est-il possible d’utiliser un sujet aussi grave pour en faire une chanson aussi légère, sans franchir la frontière séparant la provocation du mauvais goût ? La réponse semble évidente pour le groupe, mais pas tant que ça, puisque le morceau n’est disponible que sur une seule version de l’album, en piste 13, sortie en 1999.

Le morceau a fait le tour d’Internet avec les années, et incarne avec un certain détachement cette vague de provocation juvénile qui a toujours été l’apanage du Rock depuis sa création. Du « Oh she was just seventeen, you know what I mean » des BEATLES sur le premier morceau de leur premier album, jusqu’au « Well I don't care if you're just thirteen » sans équivoque de Ted NUGENT, la thématique de la Lolita si chère à Nabokov et aux japonais obsédés par les culottes (pas si) blanches et les socquettes a souvent été utilisée comme controverse dans le monde du Rock n’Roll.

« Itty Bitty Titty Girl » n’est pas plus condamnable qu’une autre dans ce domaine, quoique ses vers crispent quelque peu les muscles et donnent envie de mettre une bonne claque à l’auteur :

So itsy bitsy titsy

Now you’re off to camp

But I bet

Those itty bitty undies still are damp

I’ll be waiting for September

In the playground outside your class

Comme vous le constatez, le vice est élevé au rang d‘art majeur, ce qui peut provoquer un schisme entre les intentions clairement provocatrices et le fond de pensée. Ainsi, Elijah Blue Allman a souvent été considéré comme un p*dophile à cause de cette chanson, ce qu’il n’est assurément pas. Mais il a tendu le bâton pour se faire battre, en ajoutant à la fin du morceau des rires de petites filles, victimes consentantes selon l’ambiance développée…ce qui est bien évidemment impardonnable.

Tout ceci et cela contribue à faire de cette chanson un sommet de mauvais goût, encore aujourd’hui. D’autres titres de ce dossier se sont penchés sur le même thème, et une fois leur cas évoqué, « Itty Bitty Titty Girl » vous paraîtra presque inoffensive et ludique à côté.

13 - THE GOLDEN PALOMINOS - « Holy » (Dead Inside, 1996)

THE GOLDEN PALOMINOS est un projet monté par Anton Fier en 1981, avant-gardiste, Ambient, bruitiste, Art Rock, Lounge, Acoustic, Dub, Trip Hop selon les albums, et auquel ont participé des pointures comme Bill Laswell, John Zorn, Amanda Kramer ou encore David Moss. Il est très difficile de classer l’œuvre de ce groupe qui n’en était pas vraiment un, mais il est à l’inverse très facile d’être absorbé par ces climats en perpétuel mouvement, et par ces recherches sonores abstraites ou au contraire, très réalistes.

Mais nous allons nous intéresser aujourd’hui à l’un des derniers albums du projet, Dead Inside, publié en 1996 avant un long hiatus de quinze ans. A grosse dominance Illbient (jeu de mots entre le mot ill, un argot issu de la scène hip-hop, expression positive pour exprimer la folie et l'Ambient), Dead Inside est une (presque) épitaphe intéressante pour la carrière prolifique de THE GOLDEN PALOMINOS, et cache en son tracklisting l’un des morceaux les plus terrifiants du genre, le très mal nommé « Holy ».

Si vous vous êtes intéressé au monde de la mode à un moment donné de votre vie, vous avez peut-être vu Regardez-moi Disparaître, ce documentaire terrible consacré au modèle et actrice Isabelle Caro, qui à la fin de sa vie ne pesait plus qu’une trentaine de kilos, état du à l’anorexie dont elle était victime depuis l’enfance. Ce documentaire implacable stigmatisait le monde de la mode et ses diktats de maigreur, cette fameuse « taille 0 » que les mannequins femmes doivent atteindre pour pouvoir prétendre défiler pour les plus grands créateurs.

Ces images terribles sont restées gravées dans ma mémoire depuis, tout comme cette campagne de sensibilisation qui alerta les consciences en 2007. On y voyait Isabelle poser nue, dans toute la maigreur de son être, comme une victime des camps de concentration, substitués ici par un déséquilibre mental grave.

« Holy » aurait pu être écrit par Isabelle Caro justement. Sur un fond Trip-Hop neutre mais presque Noisy, se posent des mots terribles, long poème macabre récité par une voix féminine atonale.

I eat only sleep and air

And everyone thinks I'm dumb

But I'm smart because I've figured it out.

Il est très éprouvant d’écouter ce titre, sans avoir envie d’appuyer sur la touche stop. Véritable démence mise en musique d’un personnage pas si fictif que ça, « Holy » défie de ses mots la logique des hommes, et cherche le divin dans l’oubli de soi, la solitude et le dégoût de l’être. Et il y a en effet quelque chose de sacré dans cet acte de déconstruction absolue, comme si la maigreur du corps entraînant la pureté de l’âme.

Starvation is sacred and I scratch my bones

Against the windows at night.

I light candles and feel myself evaporate.

This body is a little church, a little temple.

You can't see me now because I've gone inside.

Ce titre, complètement disharmonique et presque évanescent évoque à merveille la transition entre un corps de femme et un fantôme qui erre dans sa propre prison, isolé de tous, et attendant cet instant magnifique où le corps deviendra si fin qu’il sera transparent. On se souvient du mouvement pro-Ana sur Internet, qui glorifiait l’anorexie, avec ces adolescentes s’échangeant des photos de leurs côtes, de leurs jambes trop fines et de leur torse sans formes. Déclarés illégaux dans la plupart des pays, ces forums ont acquis une indéniable popularité dans les années 90/2000, trouvant un écho chez les adolescentes mal dans leur peau, et désireuses de reprendre le contrôle de leur propre corps, la seule chose qu’elles pouvaient encore prétendre s’approprier dans une société qui les transformait en objets.

Et le dernier couplet de « Holy » est aussi magnifique qu’il n’est terrifiant :

One day when I am thin enough

I'll go outside

Fluttering my hands so I can fly

And I will be so slight that I will pass through all of you

Silently, like wind.

Pour des parents ayant vécu cette triste expérience avec leur enfant, ou bien des femmes ayant traversé une douloureuse période d’anorexie avant de s’en sortir, « Holy » est tout bonnement un miroir tendu vers le tragique, ou bien les mots les plus justes pour décrire un état mental biaisé où la réalité est distordue par la douleur et les complexes. Toujours est-il que cette chanson est tétanisante, comme une mort lente fixée sur bande, docu-drama audio d’une disparition physique derrière le miroir de l’horreur.

Every day I get a little closer to vanishing.

Some days I can't stand up because the room moves under my feet

And I smile because I'm almost there,

I'm almost an angel.

Niveau -2 - Le Parking Condamné

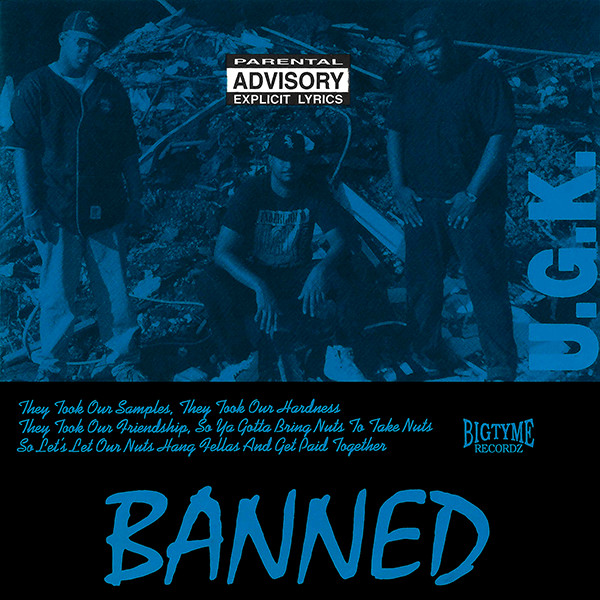

14 - UGK - « Pregnant Pussy » (Banned EP, 1992)

Homophobie, transphobie, misogynie, violences domestiques, haine de la police, de l’autorité en général, d’une bonne partie de la population blanche, quotidien carcéral, défiance entre gangs, drogue, alcool, fêtes orgiaques, street credibility, survêtements, classe en collier mastoc, rimes riches en répétition, mais aussi réalisme social, revanche sur l’histoire, dénonciation des inégalités, provocation au FBI, le Rap et le Hip-Hop sont tout ça, et beaucoup plus bien sûr. Ne réduisons pas le style à ses représentants les plus disgusting, ces deux styles n’en faisant presque qu’un ont enrichi la musique moderne en donnant la possibilité aux jeunes de s’exprimer sans avoir besoin de label, de studio, de manager.

En tant que grand fan du genre, et spécialement de ses racines US des années 80/90, via PUBLIC ENEMY, RUN DMC, NWA, LL COOL JR, je suis le premier à prendre la défense créative des rappeurs qui osent souvent dire tout haut ce que les autres craignent tout bas. Mais il faut admettre que s’il est un style qui véhicule la pire image des femmes, c’est bien le Rap.

Je ne vais pas m’amuser à citer ici tous les morceaux du cru qui parlent des femmes de manière plus que triviale et insultante. Entre le « A Bitch Iz A Bitch » des NIGGERS WITH ATTITUDE, et le cultisme « B*tches Ain't Sh*t » de Dr. Dre et Snoop Dogg, la liste est beaucoup trop longue, et quasiment impossible à reproduire de façon exhaustive. Néanmoins, certains exemples méritent d’être cités, ne serait-ce que pour leur mauvais goût revendiqué, assumé, et qui provoque même la fierté.

A ce petit jeu de même pas dupes, les texans d’UGK tiennent le podium, sans forcer. Pimp C et Bun B., les deux « têtes pensantes » du groupe n’ont rien à envier aux cadors du Gangsta Rap naissant, du point de vue de la phallocratie s’entend. Si déjà en 1992, les femmes en avaient pris pour leur grade, à tous les niveaux, elles se sont vues donner le coup de grâce par un simple EP du duo, très judicieusement baptisé Banned.

Tu m’étonnes.

Comme le titre le laisse entendre, « Pregnant Pussy » parle délicatement des femmes enceintes, en évoquant par moult métaphores poétiques ce processus de don de vie, ce miracle de l’amour, et la figure christique de la mère (gaïa). Tout est dans le non-dit, les allusions, la rhétorique, et ce titre pourrait servir d’hymne aux baby-showers américaines les plus conservatrices.

Mais bien sûr.

Non, évidemment, ce titre est non seulement un summum de mauvais goût dans le mépris absolu affiché pour les femmes, qui ne sont rien d‘autre que des sal*pes, des p*tes, des trâ*nées, réduites aux parties les plus charnelles de leur anatomie, et à leurs orifices qui constituent leur seul intérêt pour bon nombre de rappeurs. Mais à la manière d’un A Serbian Film, « Pregnant Pussy » va encore plus loin que la concurrence, en tâtant du fameux et infâme « Newborn Porn » qu’on découvrait avec horreur dans le film de Srdjan Spasojevic.

Même pour 1992, le texte ne s’embarrasse pas de principes, et commence directement par son refrain immonde :

Preg-pregnant pussy is the best you can get

Fucking a bitch while her baby sucking dick

I got your fat pregnant bitch in my waterbed

And I'm 'bout to bust a nut on your little baby's head

Un peu plus loin, on s’enfonce (sic) dans le bon goût, grâce à ces deux vers emprunts de tendresse et de respect pour la maternité :

Now if she got a boy, it ain't fun

But if she got a girl, then it's two pussies for the price of one

Inutile de tout dévoiler en détail, je pense que vous avez compris le principe. Ce titre pose le problème de la provocation gratuite, phénomène qui est loin de ne toucher que le Rap US évidemment. Avec encore en exergue une thématique Ô combien réductrice et imbuvable, UGK soulève un lièvre sans le vouloir, et pose le débat de la limite de l’art et de son détachement en cas d’exagération impardonnable. En baptisant son EP Banned, le groupe s’est donc plus ou moins protégé, s’abritant derrière le paravent de la provocation ultime et du 1er amendement pour justifier de ses textes condamnables. Misogynie et p*dophilie faisant visiblement bon ménage, les deux acolytes sont allés au bout de leur sujet - si j’ose dire - et ont de fait percuté de plein fouet le mur de l’indécence.

On peut passer outre un morceau un peu dur dans la veine de « Brigitte, Femme de Flic », ou encore « Just Don't Bite It », mais le malaise provoqué par « Pregnant Pussy » est si tangible qu’on se représente la scène sans l’avoir jamais vécue. De là, il est inutile d’attendre une absolution qui ne viendra jamais, et l’art quitte la scène sous les huées d’une audience masculine si complaisante avec ses artistes du même genre. Beurk.

15 - DIAMANDA GALAS - Plague Mass (1991)

Pour cette entrée et cette artiste, je ne vous propose pas une simple chanson, mais un album entier. J’aurais pu piocher dans un répertoire conséquent pour y dénicher la perle la plus sombre et glaçante, mais rien n’est comparable à l’intensité éprouvée à l’écoute de ce live de plus d’une heure, pendant laquelle la diva casse tous les codes et franchit toutes les limites.

Vous êtes nombreux à connaître Diamanda GALAS, la prêtresse de l’avant-garde, la reine du lyrisme morbide. D’origine grecque par ses parents mais née et élevée à San Diego, Diamanda a commencé sa carrière par le piano, jouant avec Mark Dresser ou Butch Morris, avant d’incarner le premier rôle de l’opéra Un jour Comme un Autre au festival d’Avignon en 1979. Mais ce sont évidemment ses albums, cryptiques, horrifiques, engagés et perturbants qui ont fait sa légende.

En 1990, Diamanda GALAS a déjà quelques exploits à son actif. Fille illégitime de La Callas et Patty Waters, elle a secoué l’underground via le mythique label Mute (qui l’accompagnera jusqu’en 2007), et ses exactions studio ont déjà fait le tour d’une faune interlope envoutée par ses quatre octaves et son chant halluciné et incomparable. Mais si des œuvres comme Saint of the Pit ou The Divine Punishment ont salement secoué les bases de l’avant-garde classique, rien ne l’a préparée à cette messe en sang majeur que fut Plague Mass.

Performance donnée à la Cathédrale St.John the Divine à New-York les 12 et 13 octobre 1990, Plague Mass est une messe mortuaire donnée en mémoire des victimes du SIDA, et dénonçant l’inaction des pouvoirs publics et la morale de l’Amérique la plus puritaine qui a vite classé ce virus sur les étagères des punitions divines bien méritées.

Diamanda, atteinte d’hépatite C, a commencé à chanter à propos du virus HIV en 1984. Sa trilogie Masque Of The Red Death (qui comprend les trois albums Saint of the Pit, The Divine Punishment et You Must Be Certain Of The Devil) se veut description de la souffrance des patients atteints de cette affliction, qu’elle connaît bien, puisque son frère, le dramaturge Philip-Dimitri Galás en est décédé juste avant qu’elle n’ait eu le temps d’achever cette trilogie.

L’hypocrisie de l’église et des pouvoirs publics poussera la chanteuse à rejoindre les activistes d’ACT UP, et à se faire arrêter. Mais cela ne la bridera évidemment pas, et c’est en grandes pompes qu’elle présente Plague Mass au public incrédule de New-York.

Diamanda a facilement admis quelques influences au cours de sa carrière. Maria Callas, Annette Peacock, Patty Waters, John Lee Hooker, Johnny Cash, Ray Charles, ou Jimi Hendrix, ce qui a pu se sentir sur quelques-uns sur ses albums. Mais Plague Mass la fait passer à un stade encore supérieur, presque christique inversé, et les dix psaumes de cette messe transfigurent la souffrance et la condamnation, à l’image de l’artiste, qui se présente sur scène le torse nu et maculée de sang.

Le visuel est choc, mais le propos artistique l’est encore plus. A l’image de Patty Waters, l’une de ses muses et son College Tour de 1966, Diamanda sublime l’exercice du live, et nous entraîne sur un chemin de croix parsemé de douleurs, de jugements, d’ostracisme, de condamnations et de sons irritants, provocants, dissonants et assourdissants.

N’ayons pas peur de dire que Plague Mass est l’une des performances les plus intenses de la musique moderne d’avant-garde influencée par le classique et l’opéra. Cette messe est d‘ailleurs un opéra maudit joué par des victimes, contaminées par l’ignorance, condamnées par l’indifférence, auxquelles Diamanda offre une tribune, au sein même d’une cathédrale pour condamner la position sans équivoque de l’église.

En se replaçant dans le contexte politique et social de l’époque, l’écoute exhaustive de ce live est une expérience hors du commun qui exige une discipline mentale infaillible et une certaine dose de résistance à l’épreuve des hululements, de l’agonie vocale, et de la transfiguration d’un état physique qui s’approche assez près de l’épreuve christique. Rarement disque n’aura été à la hauteur de son concept. Diamanda n’interprète pas, elle incarne, elle ne joue pas, elle vit, elle ne chante pas, elle hurle de douleur. Encore aujourd’hui, alors que les traitements permettent aux séropositifs de vivre une vie à peu près normale, la souffrance dégagée par ce disque reste le témoignage le plus troublant d’une époque de peur et de stigmatisation. Et l’incarnation la plus concrète de l’horreur de la maladie, telle que l’ont connue les infortunées victimes de cet holocauste moral.

16 - KRYSZTOF PENDERECKI - « Threnody to the Victims of Hiroshima » (1959)

Tren ofiarom Hiroszimy (en français Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima, la thrène étant dans la Grèce Antique une lamentation funèbre chantée lors de funérailles) est une pièce longue de plus de huit minutes de Krzysztof Penderecki, compositeur polonais (né le 23 novembre 1933), en hommage aux victimes d’Hiroshima. Cette pièce classique a reçu de nombreux prix de par le monde, propulsant le jeune Krzysztof sous les feux de la rampe.

Il est assez difficile d’imaginer qu’un compositeur puisse consacrer une telle pièce à un évènement aussi tragique, et surtout, aussi loin de son pays. Il est encore plus difficile - lorsqu’on ne connaît pas le morceau - d’imaginer qu’il correspond note pour note, silence pour silence, discordance pour discordance à la mort de centaines de milliers de personnes, sous les feux d’une bombe atomique. Mais l’aventure de cette composition avait commencé sous des auspices bien différents. A la base, Tren ofiarom Hiroszimy fut baptisée 8’37, de par sa durée, et son auteur explique la transformation qui aurait pu ne jamais avoir lieu :

[la pièce] n'existait que dans mon imagination de manière assez abstraite. À la suite de l'enregistrement de Jan Krenz, quand j'ai pu écouter une interprétation vivante, j'étais frappé par la charge émotionnelle de l'œuvre et je trouvais dommage de la condamner à l'anonymat de ces chiffres. J'ai cherché des associations et, finalement, j'ai décidé de la dédier aux victimes d'Hiroshima.

L’intention de départ n’était donc pas de rendre hommage aux victimes du bombardement du 6 août 1945, mais simplement de coucher sur partition des sons qui tournaient dans la tête du compositeur. Grand bien lui a pris de changer son fusil d’épaule.

A la manière de Picasso avec Guernica, Krzysztof Penderecki réussit de façon très concrète à décrire les atrocités de la guerre, et le non-sens humain que représente une bombe atomique lâchée sur une population civile. Alors que les Etats-Unis n’avaient pas encore largué leur napalm sur le Vietnam, ils avaient déjà expérimenté le massacre de masse pour faire plier le genou au Japon, et obliger l’empereur Hirohito à signer la reddition, et accepter les accords de Potsdam.

Cette composition, mêlant musique concrète et bande-originale de film a été conçue pour 52 instruments à cordes (24 violons ; 10 altos ; 10 violoncelles ; 8 contrebasses), et alterne les dissonances, les atmosphères confinées, les éclairs de terreur, la violence du bombardement, et le souffle torride balayant les maisons comme les victimes.

Il est très difficile d’imaginer aujourd’hui ce qu’ont pu ressentir les populations mondiales après le double bombardement d’Hiroshima et Nagasaki. L’évènement, vieux de presque quatre-vingt ans n’est plus qu’un lointain souvenir, et il peut être délicat de se sentir concerné par cette pièce musicale qui elle aussi, appartient au passé. Mais il est très facile au contraire de comprendre pourquoi Krzysztof Penderecki a choisi le thème d’Hiroshima pour illustrer cette composite chiffrée. D’écoute difficile, elle reste un formidable témoignage des atrocités de la guerre, et de sa conclusion apocalyptique. Alors que les Etats-Unis et l’Allemagne se sont livrés à une course à l’armement nucléaire jusqu’à la défaite de l’Allemagne (celle-ci était pourtant très près du but), « Threnody to the Victims of Hiroshima » apporte sans le vouloir un jugement de valeur sur cette absence totale d’humanité, la seconde guerre mondiale ayant déjà fait des dizaines de millions de victimes.

Les possibilités sonores des cordes sont poussées à l’extrême, procurant des sensations sonores inédites. Il n’y a pas de pulsation rythmique, utilisation d'un temps lisse. Il n’y a pas non plus de mélodies mais uniquement des atmosphères, des climats.

Voilà qui résume à merveille ce morceau, long, éprouvant, et totalement arythmique et atonal. Aux antipodes des canons classiques de l’époque, Krzysztof Penderecki s’est presque rapproché d’un Pierre Henry ou d’un Pierre Schaeffer, pionniers de la musique concrète.

En 2023, il reste encore beaucoup de gens touchés par cette œuvre, fréquemment nommée dans les listes des morceaux les plus dérangeants du vingtième siècle. Et quand les atrocités humaines trouvent un écho dans l’art, ce dernier est sans pitié pour les juger. Et les condamner.

17 - MAURIZIO BIANCHI - Symphony For A Genocide (1981)

Six millions de juifs.

La shoah aura fait six millions de victimes juives. Encore aujourd’hui, près de quatre-vingt ans après la fin de la guerre, ce nombre semble surréaliste, et cette période de l’histoire toujours aussi traumatique. Le Mémorial de la Shoah annonce un total de 5 860 000 victimes, arrondi à six en prenant en compte l’absence de registre de certains camps et le flou entourant les exécutions sauvages et les derniers gazages. Cette solution finale prônée par Hitler et exécutée par Himmler a inspiré les arts comme aucune autre période de l’histoire, et a produit des œuvres qui ont tenté de reproduire en sons, images et modelages toute l’atrocité de cette époque.

Il est pourtant difficile de décrire avec acuité toute l’horreur de ces camps de la mort, divisés entre camps de concentration et camps d’extermination. N’oublions pas que plus de deux millions de juifs sont morts exécutés, dans les ghettos, mais pour le plus grand dénominateur commun, ce sont les camps de la mort qui furent les symboles les plus emblématiques de ce meurtre de masse, à une échelle jamais égalée depuis. Ou plutôt si…par Staline et Mao Zedong.

De fait, décrire par des sons l’arrivée des trains de la mort, la séparation des enfants de leur famille, le triage des victimes, et l’envoi dans les sinistres chambres à gaz est une tâche difficile, pour ne pas dire impossible. Mais Maurizio BIANCHI y est parvenu, et de la façon la plus évidente qui soit.

Né en 1955 en Italie, Maurizio BIANCHI s’est très vite illustré comme précurseur de la musique Industrielle, et a lâché rien que pour l’année 1980 pas moins de 13 travaux, la plupart du temps en cassette, utilisant son équipement électronique pour « éveiller les consciences à la décadence moderne ». Véritable pionnier de la musique électronique robotique, il s’est penché en 1981 sur la Shoah et les camps d’extermination, publiant l’inoubliable et traumatique Symphony For A Genocide, qui reste à ce jour l’une des pièces les plus essentielles de la musique Industrielle, au même titre que n’importe quel album de THROBBING GRISTLE ou CURRENT 93.

Mais alors, comment le compositeur s’y est-il pris pour retranscrire l’horreur vécue dans des camps comme Auschwitz, Treblinka ou Sobibor ? De la façon la plus simple qui soit, en produisant des collages sonores mécaniques, robotiques, sans âme, complètement atonaux, et reposant inexorablement sur un rythme régulier. En procédant de la sorte, Maurizio est parvenu à retranscrire la froideur clinique de cette machinerie de mort qui chaque jour, envoyait plus de dix-mille juifs à l’abattoir.

Les sons stridents, les boucles hypnotiques, les récurrences abrasives, tout ici est fait pour suggérer l’automatisme de l’ignominie, et cette façon qu’ont eu les nazis de traiter un holocauste à la manière d’un contremaître imposant le rythme de production dans une usine lambda. Les juifs, réduits à des ombres et des nombres, étaient traités comme des détritus dans une déchetterie, classés, étiquetés, sans aucune humanité, ni le moindre sentiment la plupart du temps.

Généralement, cette thématique est traitée comme un pathos de l’histoire, avec force violons, cordes, textes larmoyants, et autres prières musicales. Ici, l’horreur est décrite avec une régularité sans failles, comme une tâche administrative avec obligation de rendement, et l’effet produit sur l’organisme est énorme. La froideur des sons dépeint avec une acuité insupportable le quotidien d’une machine de mort comme Auschwitz, ses fours crématoires, ses chambres de gazage et ses fosses communes, industrie morbide servant des desseins apocalyptiques.

De fait, le travail accompli par Maurizio BIANCHI est d’importance, et sans conteste possible le plus fidèle au sujet choisi, évitant les atermoiements pour présenter l’ignominie dans toute son absurdité inhumaine. Sons inversés, bruits statiques, fréquences irritantes, le malaise est palpable, et Symphony For A Genocide reste aujourd’hui l’une des œuvres les plus dramatiques de la première vague industrielle.

Eprouvant pour le moins, traumatisant dans la majorité des cas. Mais il fallait en passer par là pour se passer d’images, et peindre un tableau noir et blanc d’une époque de l’histoire où les vies humaines n’étaient plus que des tatouages sur l’avant-bras, et les sentiments de simples excuses pour retarder l’inévitable.

18 - CLASSROOM PROJECTS - « The Lyke-Wake Dirge » (Incredible Music Made By Children In Schools, 1959/1981)

Vous avez remarqué à quel point les films d’horreur mettant en scène des enfants dans le rôle de boogeymen sont les plus effrayants ? Du générique The Children jusqu’au récent et touchant The Innocents en passant par Le Village des Damnés et autre Children of the Corn, l’innocence transformée en cruauté est certainement le ressort dramatique le plus malin utilisé par le cinéma et la littérature, ces charmants bambins étant censés représenter la fragilité même et le manque total de cruauté envers autrui.

En musique, l’affaire est toute autre. Peu d’albums enregistrés par des enfants peuvent prétendre au titre d’œuvre malsaine, et le concept est souvent utilisé comme un gimmick, et non un moyen de transformer une chanson basique en cauchemar éveillé. La plupart du temps, le malaise est instauré par des arrangements, des pleurs en arrière-plan comme sur l’ignoble « The Kids » de Lou REED sur son Berlin (Bob Ezrin avait traumatisé les enfants en leur disant que leurs parents les avaient abandonnés pour obtenir le résultat escompté), ou des rires enfantins qui placés dans le bon contexte suggéraient une incarnation diabolique par de petites têtes blondes faussement inoffensives.

Mais les enfants en eux-mêmes peuvent aussi, en musique, être les acteurs d’un sentiment d’oppression, plus rarement, et le cas le plus parlant est sans doute celui de cette compilation complètement incongrue Incredible Music Made By Children In Schools, sortie de nulle part en 2013.

Editée en vinyle et CD, Incredible Music Made By Children In Schools est comme son titre l’indique, une collection de morceaux joués par des enfants d’école primaire, âgés de 8 à 11 ans, garçons et filles. Les dix-neuf morceaux de l’album sont partagés entre plusieurs groupes, dont le SOUNDS AND SILENCE, qui interprète ce fameux classique Folk anglais « The Lyke-Wake Dirge ».

D’ordinaire, lorsqu’on pense à de la musique jouée dans des écoles, on imagine d’innocents canons, de virginales chorales, des vers ludiques portant sur les choses de la vie, les rêves et les histoires à dormir debout. Des mélodies simples et enfantines, des voix mutines sublimes de naïveté, et certainement pas un instrumental dissonant et macabre, à peine souligné de murmures inquiétants et autres respirations oppressantes.

Il faut dire que le morceau choisi n’induisait pas forcément un traitement lumineux. Après tout, « The Lyke-Wake Dirge » évoque le voyage de l’âme entre la mort et le purgatoire, et la veillée mortuaire qui précède la mise en terre. On a déjà vu plus joyeux à proposer à des enfants n’ayant même pas encore douze ans, et le choix peut sembler plus qu’hasardeux : impensable.

Mais y penser est une chose, et l’entendre en est une autre. Entre la Satanic Mass d’Anton LaVey, « Ces Gens-là » de Jacques Brel, MAGMA et Pierre Henry, Diamanda Galas et Boyd Rice, « The Lyke-Wake Dirge » est une aventure peu commune, et de celles qui laissent des souvenirs étranges dans la mémoire meurtrie. L’instrumentation, complète et régulière comme un métronome, la voix atonale et fantomatique, le rythme lent et processionnel font de ce morceau un horrific short movie pour les tympans, avec en arrière-plan les regards inquiétants d’enfants qui n’en sont plus vraiment que de nom. Du moins à cet instant précis.

Tous les morceaux proposés par le collectif SOUNDS AND SILENCE sont à divers degrés inquiétants et proches de la musique concrète. J’en tiens pour preuve le sombre « Music For Cymbals » ou l’évaporé et religieux « Alleluia ». Mais la thématique de « The Lyke-Wake Dirge », totalement inadaptée à des enfants en bas âge en font l’un des morceaux les plus effrayants de l’histoire de la musique scolaire.

Et si les parents de l’époque attendaient avec impatience une innocente kermesse ou un gentil concert de traditionnels rieurs, autant dire que leur déception et leur désarroi ont dû être à la hauteur de l’horreur improbable de ce morceau parlant de mort, de Purgatoire et de veille funèbre. Une curiosité, pour le moins, et la preuve s’il en était besoin que nos chers bambins peuvent parfois être plus inquiétants que la pire des légendes urbaines.

Niveau -3 - Le sous-sol oublié

19 - SCOTT WALKER - « Clara » (The Drift, 2006)

Si l’on devait décerner la palme de l’artiste le plus versatile de ce dossier, Scott WALKER la gagnerait haut la main sans que personne ne conteste le résultat. Il est en effet incroyable de constater l’écart artistique qui sépare ses premiers albums des derniers, et de mesurer la progression entre des débuts bien sages et une maturité marquée par la grandiloquence et l’avant-gardisme.

Né le 9 janvier 1943 à Hamilton dans l’Ohio sous le nom d’Engel, Scott WALKER a montré très rapidement des signes d’individualisme, se prétendant même « Ennemi naturel des surfeurs californiens » à la fin des années 50. A cette époque, le jeune Scott est passionné par le cinéma européen, mais se débrouille pour jouer de la basse et devenir un musicien de session. Puis il rencontrera le guitariste/chanteur John Maus, devenu John Walker sur scène, adoptera le même pseudo, avant qu’un trio ne se forme à l’arrivée de Gary Leeds. Les WALKER BROTHERS étaient nés.

Carrière intéressante quoi que marquée par les tendances de l’époque, Scott s’offrit une longue parenthèse en solo pour développer son propre style que beaucoup ont qualifié de Pop Baroque. Il est certain que le timbre de sa voix, unique, en faisait un ténor à l’expression stylisée, dramatisant des pop-songs peaufinées à l’extrême sous un vernis Folk. L‘homme connaîtra un succès certain avec ses quatre premiers albums éponymes et chiffrés, et continuera son parcours entre ses exercices en solitaire et les travaux de groupe. Puis un jour, après un long hiatus, le tableau de sa vie artistique changea radicalement de tonalité.

Ce changement fut amorcé en 1984 avec l’album Climate Of Hunter. Alors que les WALKER BROTHERS avaient déjà modifié leur optique sur Nite Flights en 1978 et accepté l’appui de guitares Rock et de fulgurances électriques, Scott décide de ne plus mettre qu’une infime dose d’eau dans son vin pour se rapprocher de sa nature profonde en perpétuelle mutation. Climate Of Hunter brisait alors un silence de dix années, préfigurant un nouveau hiatus d’une décennie supplémentaire. Scott ne vécut toutefois pas comme un ermite entre 1984 et 1995. Il décida simplement d’arrêter de faire de la musique, tout en gardant une vie sociale tout à fait normale…Jusqu’à ce premier incident, sobrement baptisé Tilt.