Metalciné : le Mariage Impossible (Part I)

Anvil, Motorhead, Mötley Crüe, Mayhem, Ozzy Osbourne

Les arts ont ceci de magique qu’ils peuvent se combiner, pour donner naissance à une hybridation exceptionnelle. Je ne parle pas forcément ici de spectacles multimédia mélangeant vidéo, audio, danse et sculpture, mais d’unions plus anciennes et coulant de source. Ainsi, dès ses origines, le cinéma - et par extension ses ramifications vidéo et télévision - a eu recours à la musique pour renforcer les émotions transposées à l’écran. Et ceci, dès les premières heures du muet. D’ailleurs, lors des représentations des frères Lumière, Émile Malaval venait improviser pour tenter de couvrir le bruit désagréable de l'appareil de projection. Mais c’est en 1908 que la première trace de musique spécialement composée pour un film remonte. Camille Saint-Saëns accepta à l’époque d’écrire pour la société de production Le Film d'art, la première musique originale pour un film : L'Assassinat du duc de Guise, réalisé par André Calmettes et Charles Le Bargy. Mais dès l’avènement du cinéma parlant, les compositeurs classiques se sont engouffrés dans la brèche pour juxtaposer leurs mélodies à ces lignes de texte narrées par les acteurs.

Le lien entre le cinéma et la musique est donc très fort, et très ancien. Tous les styles musicaux ont trouvé asile dans les salles obscures, du Reggae au Punk, en passant évidemment par la Pop et le Rock. Les premiers à avoir agité leur propre banderole furent évidemment Elvis Presley et les Beatles. Mais si les seconds sont parvenus à injecter à ces pellicules pour adolescentes en pamoison leur ironie coutumière, Elvis s’en contenté de faire le beau avec sa guitare en naviguant dans les méandres de scénarii toujours plus stupides et indigestes. Non, la musique n’a pas toujours sauvé du naufrage une histoire simplette, et l’association entre les deux pratiques n’a pas toujours donné naissance à des chefs d’œuvre. Loin de là. L’un des premiers détonateurs de la combinaison Rock/cinéma a bien évidemment été le classique The Girl Can’t Help It, avec l’explosive Jayne Mansfield, remuant sa généreuse plastique au rythme du piano hystérique de Little Richard. Depuis, les suiveurs ont tenté d’en reproduire la formule simple mais efficace, avec plus ou moins de brio.

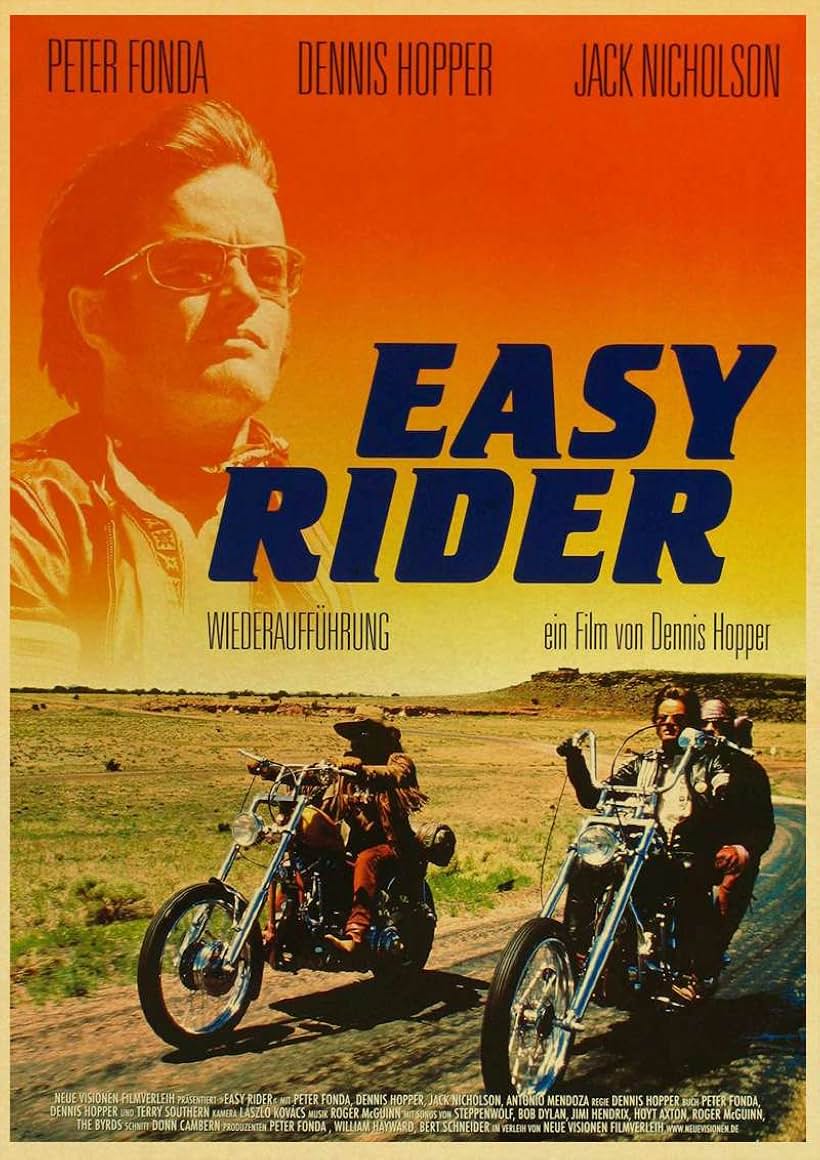

A la fin des années 60, il devenait évident que le public attendait autre chose qu’une hagiographie filmée de vedettes de plus en plus pathétiques. Les tubes à la mode ne suffisaient plus à faire affluer le public, et il fallut trouver une alternative crédible, et en phase avec les mœurs d’une époque attirée par la liberté comme un aimant. Le Rock est alors devenu le porte-étendard d’une jeunesse conchiant la guerre du Vietnam, les carcans d’après-guerre et le capitalisme envahissant, et le premier film rebelle et purement Rock n’Roll vit le jour : Easy Rider. Ce film réalisé en 1969 par Dennis Hopper avec lui-même et Peter Fonda dans les deux rôles majeurs (et un jeune Jack Nicholson un peu benêt), fut un hymne à la pensée psychédélique, et une symphonie composée en l’honneur des drogues de synthèses. Premier film grand-public à utiliser des séquences oniriques immersives, Easy Rider confrontait deux esprits marginaux à la société de l’époque. Si le désir de laisser sa philosophie prendre le dessus était grand, Dennis Hopper a effectué un hold-up majeur dans le domaine de la narration. En laissant les vieux réactionnaires et anti-hippies tuer ses deux héros, Denis est entré de plein pied dans la génération post-Altamont, acceptant la violence inévitable d’un monde partant à la dérive et laissant ses illusions faner comme des chrysanthèmes sur la tombe des idéaux sixties.

Si Easy Rider est le point d’entrée dans ce dossier eu égard à la partition jouée par STEPPENWOLF et son éternel « Bord to be Wild », il n’en incarne pas pour autant la substance. Il faudra attendre encore quelques années avant que notre style de prédilection s’incruste sur les bandes-originales, et devienne un médium mainstream appréciable par tous. Le Metal, comme tout autre sous-genre musical a rapidement trouvé sa place dans le cinéma de genre, accentuant les décapitations, éviscérations et autres énucléations de ses riffs coupants et de sa rythmique galopante. Beaucoup ont eu recours à sa puissance pour accentuer la brutalité d’une scène, mais d’autres, de vrais passionnés, l’ont laissé occuper le devant de la scène. En intégrant des musiciens au scénario, ou en offrant au Hard-Rock le premier rôle d’une sonorisation filmique, certains réalisateurs ont permis au style d’acquérir ses lettres de noblesse et de renforcer sa légitimé populaire. Ainsi, il n’est pas difficile de reconnaître ALICE COOPER ou KISS (ou même Arthur Brown) dans le look du groupe THE UNDEAD, braillant de façon gothique la naissance du superfreak Beef dans le monumental Phantom of the Paradise de Brian De Palma.

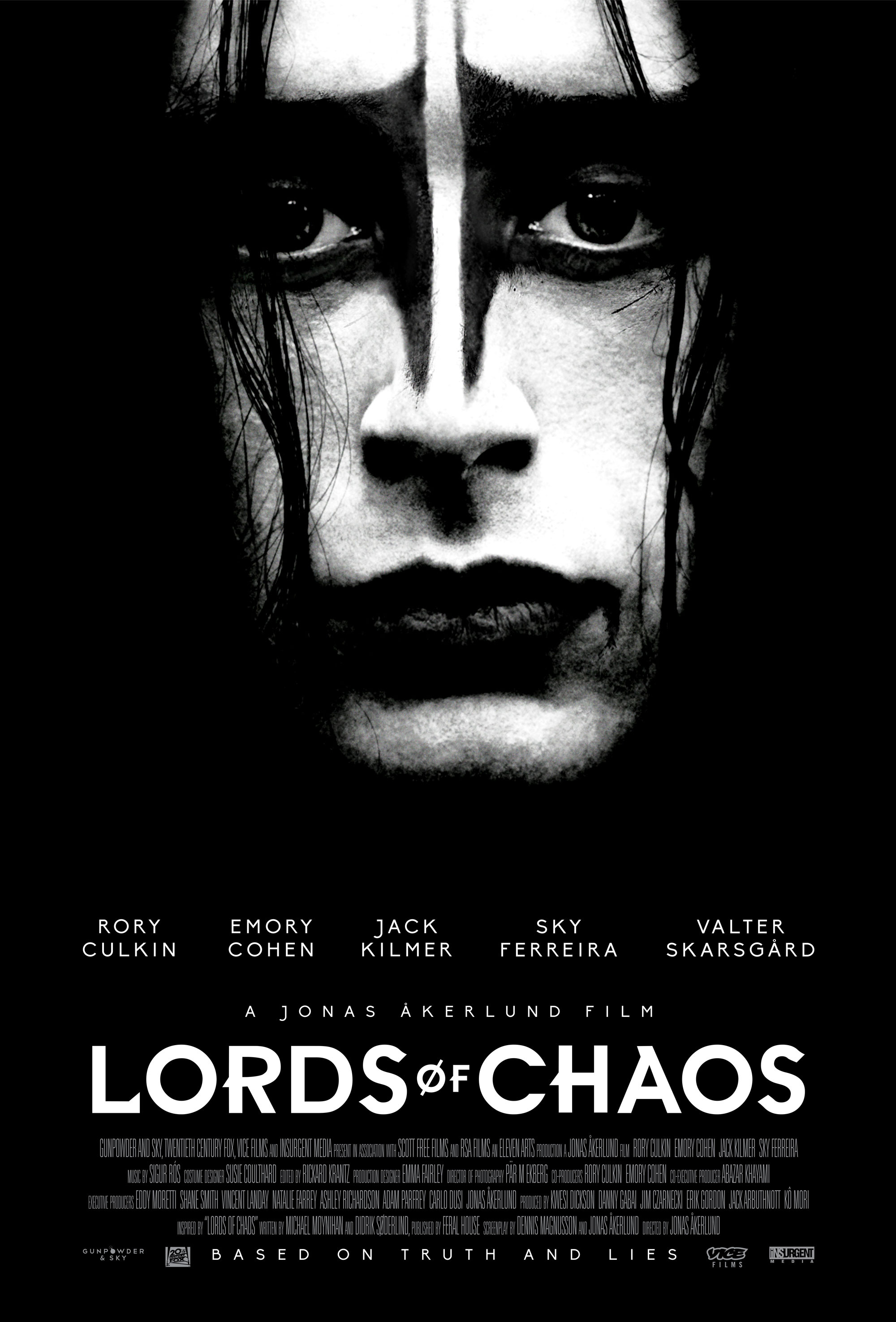

Le Hard-Rock et le cinéma étaient donc faits pour s’entendre dès le départ. Si la plupart des mariages se sont accordés sur une dot purement musicale jusqu’aux années 90, l’iconographie, la gestuelle, les thématiques et le look ont tôt fait partie de l’héritage du Rock sur pellicule, comme en témoignent de nombreux exemples de ce dossier. Mais il faudra attendre la passion de réalisateurs d’une nouvelle génération pour qu’enfin le Metal au sens le plus général du terme trouve sa véritable place dans les histoires imaginées par des adolescents bercés au son d’IRON MAIDEN, SLAYER, MÖTLEY CRÜE ou HELLION. Depuis quelques années, une nouvelle vague de films et de séries s’incrustent dans notre petit monde, résurgence due à l’impact de festivals comme le Hellfest ou au succès commercial de groupes comme SLIPKNOT, MARILYN MANSON, ou autres survivants des années 80 en mode farewell tour. Si souvent, le mélange des genres opère à un niveau très superficiel, certains réalisateurs parviennent à faire du Metal une partie intégrante de leur univers, comme en témoignent les parcours de Jeff Tremaine et Jonas Åkerlund.

Je vous propose donc avec ce dossier une immersion dans les eaux mouvementées de l’accouplement entre le Metal et le cinéma. Evidemment, je n’ai visé aucune exhaustivité, et je vous invite à ajouter votre propre pierre à l’édifice. Si certains choix sont évidents et très connus, j’ai tenté de glisser dans ces chapitres des entrées moins faciles. La subdivision est apparue logique dès le départ. Ainsi, se distinguent plusieurs approches différentes. Une se concentrant sur l’utilisation de la musique Metal dans les films, une autre sur les fictions utilisant l’univers du Hard-Rock comme base de leur scénario, une troisième préférant le monde du documentaire, plus une pincée de biopics plus ou moins incontournables. Sans oublier les featurings de quelques-unes de nos stars favorites. Alors, asseyez-vous confortablement dans votre canapé, allumez l’écran de votre pensée, et acceptez ce modeste voyage dans le 24 images par seconde.

Tout commence donc en 1969, année érotique selon Gainsbourg, mais surtout, le véritable virage des sixties qui vont bientôt se crasher dans le mur, et très violemment. Les beaux idéaux de cette décennie, l’ouverture d’esprit, le partage, la nature, le recentrage sur soi et Katmandou se heurtent depuis des années à la réalité de la guerre du Vietnam, apogée de la politique du containment des Etats-Unis. Mais en 1969, certains y croient encore, à cette liberté chèrement acquise, à la fin de la ségrégation, aux droits des femmes qui ont abandonné le soutien-gorge et sont parties sur la route à un très jeune âge. Bientôt, ces hippies deviendront des yuppies, embrasseront le capitalisme dans toute son horreur, ou vivoteront de foyers en rues mal famées, s’installant parfois sur les hauteurs que Charles Manson a côtoyées avant de les ensanglanter.

Peter Fonda et Dennis Hopper semblent ne pas vouloir grandir malgré leur trentaine, et continuent de s’habiller comme s’ils étaient adolescents. Bien que Hopper en revendique la paternité suite à son envie de réaliser un road-movie, c’est bien Peter Fonda qui est à l’origine de The Loners, qui deviendra rapidement Easy Rider sous l’impulsion du scénariste Terry Southern. C’est bien le fils de Henry Fonda qui lança comme thématique le fameux « deux mecs, des motos, du sexe, de la came et des bouseux en pick-up qui les flinguent » qu’Hopper s’est rapidement et durablement approprié. Si le film dispose d’un budget modeste, avec moins de 400.000 dollars dans les besaces, c’est le caractère épouvantable de Dennis Hopper qui a rendu le tournage si éprouvant. Mais loin des querelles et des guerres intestines, et avec la présence totalement lunaire d’un Jack Nicholson en imbécile heureux, Easy Rider est l’hymne de sa décennie, et préfigure même les seventies aux abois qui ne tarderont pas à tout changer en business impitoyable en catégorisant l’art comme une marchandise lambda. Mais ce road-trip immersif reste à jamais la plus belle déclaration d’amour au Rock n’Roll, aux Hells Angels qui séviront à Altamont, et évidemment à cette drogue de synthèse contractée en LSD qui donnera naissance à la scène de cimetière la plus hallucinée de l’histoire et inondée de couleurs fluo.

T'es sur qu'on est toujours sur la nationale 7??

Mais c’est aussi sa bande-son qui fera de ce film un culte que l’on célèbre encore aujourd’hui. On y trouve la première allusion au Heavy Metal, dans un sens certes détourné, grâce au hit greaser de STEPPENWOLF, « Born to Be Wild ». Ce fameux vers, « I like smoke and lightnin', heavy metal thunder » résonne comme le premier cri de ralliement pour les chevelus et les poilus, qui ne se reconnaissent plus dans ce Rock trop contextualisé et politisé. Evidemment, avec en arrière-plan les premiers cris de LED ZEP, Jeff BECK et sa guitare agressive et l’arrivée imminente des dinosaures DEEP PURPLE et BLACK SABBATH, « Born to Be Wild » n’est pas le morceau qui a tout déclenché, mais bien le premier ou presque à avoir illustré avec autant de fidélité l’esprit d’un film qui ne souhaitait qu’une chose : continuer à y croire, continuer à nier le lendemain, et continuer à arpenter les routes américaines sans autre but que de bouffer du bitume. Le film n’a pas si mal vieilli, avec ses citations musicales de Jimi HENDRIX, des BYRDS, des ELECTRIC PRUNES, et sa fin reste l’une des plus traumatiques des sixties. Sans le vouloir, ou peut-être que si, Fonda sacrifie ses deux héros sur l’autel du conservatisme sudiste, achevant de consacrer ce mode de vie comme la seule alternative possible à l’obscurantisme et à l’enfumage redneck. Il préfigure ainsi la chute des sixties, et la fin de l’idéal communautaire, bien que ce dernier ait encore trouvé quelques rares échos la décennie suivante.

Bien qu’éloigné des turpitudes Hard-Rock en vogue à cette époque, The Rocky Horror Picture Show n’en reste pas moins lié à notre univers, et ce, pour diverses raisons. Le chef d’œuvre absolu de Jim Sharman utilise largement l’iconographie liée au style musical, qu’il fond avec d’autres courants pour former l’hymne le plus sauvage à la différence et l’hédonisme des années 70. L’histoire de ce couple…sans histoire, incarné par le génial Barry Bostwick et la sublime Susan Sarandon a été transcendé par une inspiration atomique héritée des musicals de Broadway, des clubs interlopes de la 42èeme rue, mais aussi de la vague Glam sévissant alors en Angleterre et aux Etats-Unis. Les NEW YORK DOLLS et Marc BOLAN sont clairement identifiables dans le look outrancier et exhibitionniste de l’ineffable Dr. Frank-N-Furter, génie scientifique un peu branque bien décidé à créer la créature parfaite. Rocky.

Outre l’évident clin d’œil à l’œuvre séminale de Mary Shelley, Frankenstein (que De Palma citera aussi dans son Phantom of the Paradise), The Rocky Horror Picture Show s’imprègne de la décadence artistique régnant aux Etats-Unis à l’époque, avec l’explosion de l’exploitation pornographique, et cet espèce de « sexe chic » créé et vendu par des médias avides de controverse. Si le personnage central, fardé comme une voiture volée et habillé comme une danseuse d’un Lido cheap est évidemment le point de focalisation central, c’est aussi et surtout la musique qui a achevé de transformer ce B-movie en culte international, donnant lieu à des représentations de minuit agitées par des fans connaissant les dialogues par cœur.

Désolé mais la soirée est réservée aux non-binaires.

Renforcé par la présence du mastodonte Meat Loaf, pas encore auréolé de son multi platine Bat Out of Hell, par une armée de seconds rôles fabuleux, et transfiguré par la naïveté de ce couple typiquement américain des suburbs qui se retrouve piégé dans un château décadent, The Rocky Horror Picture Show est un délire organisé qui ressemblait certainement à beaucoup de soirées new-yorkaises ou californiennes. Inondé d’une B.O aux hymnes intemporels (« The Time Warp » immortel et irrésistible), rythmé par un montage incroyable et des chorégraphies passées à la postérité, ce film inimitable est incontestablement influencé par les personnalités de Bowie et Bolan, mais aussi par la puissance de groupes comme LED ZEPPELIN, CACTUS, BLUE CHEER et autres amateurs d’amplis réglés à fond. Ses idées et sa mise en scène ont exercé une considérable influence sur les clips des années 80, l’exagération et l’emphase schizophrène devenant des normes établies pour les réalisateurs de vidéos de la décennie suivante. Bien que vous ayez tous fait plus ou moins partie du culte entourant cette œuvre iconoclaste et déjantée, sachez apprécier le film dans des conditions optimales. Une séance nocturne, de bons amis, et une propension à se laisser aller dans les moments clés sont l’unique façon d’apprécier cet OVNI. Rare film dont les copies d’archive sont disponibles pour les cinémas à tout moment depuis 1975, The Rocky Horror Picture Show préfigure les excès de la scène californienne des années 80, mais reste aussi le plus formidable témoignage de la démence des seventies, lorsque tout était possible et la censure moins dure.

Petit bond dans le temps, quelques années plus tard, pour retrouver le plus grand groupe du monde. Si les seventies ont été le théâtre de quelques allusions plus ou moins directes, dont celle de Brian De Palma énoncée plus en amont, ce sont surtout les concerts qui occupent le devant de la scène. On citera évidemment le mythique The Song Remains the Same illustrant à merveille la puissance de LED ZEPPELIN sur scène en 1976, ou le plus kitsch mais irrésistible Welcome to My Nightmare d’ALICE COOPER un an avant. Pour rester poli, on passera presque sous silence la tentative désastreuse de Robert Stigwood de faire renaître la Beatlemania avec l’infame et indigeste Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pendant près de deux heures, les discoïdes BEE GEES et le blond Peter Frampton y trainaient leur sourire niais et leurs dents blanches, en reprenant plus ou moins les standards des Fab Four. Et même si le casting nous offre la présence d’ALICE COOPER et d’AEROSMITH, la lénifiante mièvrerie du métrage gâche toutes les opportunités possibles, alors que le tracklisting quant à lui daigne garder une certaine éthique de qualité. Avec un peu de complaisance s’entend. Et pourtant, aussi tristement célèbre soit cette ode au mercantilisme décomplexé, elle a presque des allures de film d’auteur dont les profits sont reversés à l’OXFAM lorsqu’on la compare au cirque indescriptible que les membres de KISS vont oser cette même année 1978.

A l’époque, KISS est sur le toit du monde. Après des débuts laborieux, et une foi sans faille de leur manager et de leur maison de disques, Gene, Paul, Ace et Peter dominent les charts, mais font surtout recette grâce à leurs concerts homériques, formidablement bien traduits par le classique Alive, leur premier succès. Trois ans plus tard, à peine, le quatuor connaît déjà des tensions internes, dues à la drogue évidemment, que consomment joyeusement Ace et Peter, mais aussi aux egos, démesurés, les musiciens se prenant pour les superhéros de l’Amérique, invincibles et admirés.

Certes, mais dans une certaine mesure.

KISS en profite, ramasse les brouzoufs par millions grâce aux produits dérivés, et se laisse aller à une certaine facilité de Rock Star qui va culminer avec la réalisation de cette ignominie filmique qu’est toujours aujourd’hui KISS Meets the Phantom of the Park (KISS contre les Fantômes pour une VF à la Scooby-Doo). Produit par la firme Hanna-Barbera ceci expliquant celà), avec un budget de trois millions de dollars, cet ovni indigent est né dans le cerveau très fertile de Bill Aucoin, qui considérait alors que le cycle album/tournée n’emmènerait pas le groupe plus loin. Vendu au quatuor comme la rencontre entre Star Wars et A Hard Day’s Night, KISS Meets the Phantom of the Park semblait plein de promesses pour le groupe, qui affrontait là sa première expérience filmée. Plus habitués aux scènes du monde entier qu’aux plateaux de tournage, Gene, Paul et les autres, sans aucune expérience, ont fait ce qu’ils ont pu, tout du moins dans le cas des deux leaders.

Complètement stone la plupart du temps, Ace et Peter ont traversé l’expérience comme deux hobos masqués à la dérive, s’ennuyant ferme sur le tournage, et consommant des quantités astronomiques de drogue et d’alcool. Peter dût d’ailleurs être doublé en studio au regard de son incapacité chronique à livrer une prestation au moins passable, alors qu’Ace, mal secondé par un cascadeur au maquillage différent, s’est contenté de quelques « Ack! », lâchés au petit bonheur la chance.

Il faut dire que le scénario indigent n’avait pas vraiment de quoi motiver les troupes. Alors que KISS s’attend à devenir un groupe de héros galactiques susceptibles de sauver la terre d’un marasme diabolique, le résultat sur écran est une catastrophe industrielle. Seules les séquences en concert servent les intérêts de Gene et Paul, les passages de fiction mettant en avant leurs difficultés à se faire passer pour des acteurs à part entière.

Abner Devereau est un ingénieur en robotique et un créateur génial qui a inventé tous les automates du parc d'attraction de Magic Mountain. Cependant ses projets coûteux mettent le parc dans une situation financière compliquée, et le directeur du parc décide de lui couper les fonds pour réinvestir l'argent pour organiser un concert du groupe KISS afin de renflouer les caisses. Ne supportant pas cet affront, Devereau décide de se venger. Il transforme alors des visiteurs du parc en cyborgs dociles, puis créer des robots qui sont des répliques exactes du groupe KISS afin de les discréditer. Son premier plan échoue, mais il apprend que le groupe possède des médaillons qui leur confèrent des superpouvoirs. À l'aide de ces cyborgs, il arrive alors à voler les médaillons et à emprisonner les membres de KISS, puis il envoie ses répliques sur scène afin de saboter le concert et d'inciter la foule à l'émeute.

Quelqu'un a vu le scénariste???

En partant de là, et même si KISS semble transformer tout ce qu’il touche en dollars massifs, KISS Meets the Phantom of the Park devient un objet de rigolade entre initiés. Toutefois, l’opération ne fut pas totalement un échec cuisant, puisque le quatuor en a profité pour glisser de nombreux titres de leur quadruple escapade en solo. Le film devient alors un clip géant à la gloire du barnum le plus populaire des seventies, avec quelques classiques tirés de Destroyer ou Hotter Than Hell en cadeau bonus. Très lucides quant au résultat, Gene et Ace n’ont pas manqué de faire allusion à cette horreur dans quelques interviews. Gene a avoué que KISS Meets the Phantom of the Park était selon lui un chef d’œuvre pour junkies défoncés, et Ace a avoué avoir ri du début à la fin du tournage. En ce sens, KISS Meets the Phantom of the Park n’est guère différent de la purge Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Une (très) fausse bonne idée dont seule la musique a résisté à la patine du temps. Disponible dans le splendide coffret Kissology Volume Two: 1978–1991, alors qu’une tentative de sortie en DVD en version originale a finalement échoué dans les années 2000. Mais faites-vous plaisir : jouez-vous le film un samedi soir, avec des amis triés sur le volet, et préparez le pop-corn : l’indigence a ceci de nutritif qu’elle satisfait les instincts voyeuristes sans provoquer de diabète.

Sans le vouloir, une transition directe m’a été offerte via ma liste de départ, en plaçant Detroit Rock City sur mon passage. Vingt ans après les aventures tordantes de leurs personnages, les membres de KISS reviennent sur le devant de la scène, non comme héros, mais comme toile de fond aux aventures picaresques d’un groupe de branleurs désireux de voir leurs idoles en concert. En 1999, Adam Rifkin se décide à rendre hommage à l’un des orchestres les plus populaires du monde du Hard-Rock en situant le pitch de son film…en 1978. En 1978, à Cleveland (Ohio), quatre adolescents rebelles – Hawk, Lex, Trip Verudie et Jeremiah « Jam » Bruce – jouent dans un groupe de reprises de KISS appelé MYSTERY et se préparent à voir leurs idoles en concert à Detroit (Michigan) la nuit suivante. Leurs espoirs sont anéantis lorsque la mère de Jam, religieusement conservatrice, trouve leurs billets et les brûle avant que Jam ne soit transféré dans un pensionnat catholique.

Encore une fois, nous sommes assez loin de Citizen Kane, avec cette pochade se voulant drôle mais manquant le coche à presque toutes les occasions. Avec un casting pourtant fameux (Edward Furlong, Melanie Lynskey, Natasha Lyonne et Shannon Tweed), et en prenant la suite logique du fabuleux Crazy Day (les BEATLES, encore….), Detroit Rock City peine à reproduire le génie burlesque du classique musical A Hard Day’s Night, et nous perd dans le labyrinthe grotesque de saynètes sans réel lien. Une fois de plus, c’est dans la B.O que le quidam trouvera son plaisir, avec la crème de la crème des nineties. Au menu, PANTERA, VAN HALEN, CHEAP TRICK, THE DONNAS, MARILYN MANSON, DRAIN STH et évidemment KISS, égrenant des incontournables du répertoire américain des deux décennies précédentes, boostant ainsi le manque de créativité d’une petite pellicule sans prétention, mais qui s’avère rapidement road movie absurde dans l’air du temps, à une époque ou American Pie et Road Trip sont les mètre-étalon du cinéma pour adolescents bourgeonnant.

C'est ma première surprise-partie

On peut y trouver son compte, certaines scènes étant relativement rigolotes. La conclusion est par exemple digne d’un clip de CINDERELLA ou de David LEE ROTH, lorsque nos quatre amis se frappent eux-mêmes pour simuler une agression, et ainsi récupérer leur précieux sésame pour admirer KISS en concert. Deux films, deux décennies d’écart, mais un même résultat : s’il est évidemment moins grotesque que son aîné de 1978, Detroit Rock City n’a d’intérêt que pour sa bande-originale, et semble déjà sonner l’hallali pour les teen movies dont les USA nous ont inondés à la fin des nineties. Alors qu’il aurait pu provoquer un raz-de-marée eu égard à la reformation du KISS originel en 1996, Detroit Rock City n’est même pas parvenu à rentrer dans ses frais, n’amassant qu’un petit tas de six millions de billets pour un budget du triple. Visiblement, quelques leçons auraient pu être prodiguées par notre cher Gene Simmons pour rentabiliser l’affaire et en tirer des bénéfices. Mais il faut croire que les fans étaient plus occupés à acheter leur ticket pour cette tournée pharaonique (on parle de gains supérieurs à 150 millions de dollars), qu’à aider nos quatre héros à retrouver les leurs. Anecdotique, mais sympathique.

Personnage de fiction, groupe bien réel, quête, course au sésame, tout ceci nous entraîne sur la piste d’un des films les plus improbables qui soit, de la part d’un acteur majeur de la scène qui à ses débuts, refusait la simple idée de tourner un clip. 2013, METALLICA a plié le game depuis longtemps, mais traverse des périodes de crise depuis le départ/éviction de Jason Newsted au début des années 2000. L’affaire Napster, le très décrié St Anger, le documentaire catastrophique Some Kind of Monster, Lars qui vend ses toiles de maître, et un merchandising à donner le vertige à KISS (encore), les fans en ont ras le bol, et James s’empêtre dans ses problèmes d’alcoolisme. Alors que nombre d’autres musiciens auraient joué profil bas, les Four Horsemen adoptent l’attitude inverse, et décident de mettre en avant leur univers le plus crédible : la scène.

Alors que d’autres vidéos avaient déjà vu le jour, montrant le pouvoir toujours aussi puissant des californiens, METALLICA a une idée un peu folle : mélanger réalité et fiction, et nous vendre une histoire abracadabrante, que Robert Trujillo définira comme un mélange entre Mad Max et The Twilight Zone. Inspiré par des œuvres phares comme The Wall ou The Song Remains the Same, METALLICA nous pond donc un script aussi mince que les soli de Kirk, et propulse le personnage de Trip dans un monde de désolation, duquel émerge un mystérieux cavalier masqué. Evidemment, rien ne va se passer comme prévu, et Trip, à qui le manager du groupe a demandé d’aller faire le plein d’un camion en panne contenant quelque chose de « très important » va devoir jouer des coudes, se frayer un chemin dans les rues de cette ville déshumanisée, avant de retrouver la gigantesque arène vide…

On l’aura facilement compris, Through the Never n’avait pas pour ambition de révolutionner le monde du cinéma, ni de décrocher un oscar. Le but était de montrer METALLICA sous son meilleur jour, en concert, avec un maximum de lumières et d’effets pyrotechniques. Les classiques et moins sont égrenés par une setlist assez maligne, mais c’est la prouesse technique qui rend ce long métrage saisissant. Avec des parties live enregistrées entre Vancouver et Edmonton en août 2012, Through the Never est un teaser géant de ce qu’incarne le plus grand groupe de Heavy Metal du monde en conditions optimales, avec une scène construite spécialement pour l’occasion, et mesurant 60 mètres de long sur 20 mètres de large.

C’est d’ailleurs le talon d’Achille du film, qui lui non plus ne rentrera pas dans ses frais. L’argent investi dans la partie technique, pour assurer la 3D et l’Imax ajouté aux coûts habituels de production d’un gigantesque concert a plongé le métrage dans le bouillon, au grand dam de James Hetfield. Mais Through the Never est loin d’être une catastrophe, artistique ou commerciale, et permet d’admirer le quatuor rendre hommage à toutes ses tournées, en citant la statue d’And Justice For All, la chaise électrique de Ride the Lightning, la scène explosive de « Enter Sandman » et autres raffinements pour fans énamourés.

La partie fiction n’est pas dénuée d’intérêt, même si la passion ressentie pour les aventures de ce petit roadie reste mesurée. Ce sont une fois de plus les décors, les costumes et les effets spéciaux qui donnent du piment à ce script simplissime, même si le jeune Dane DeHaan donne clairement de sa personne. Nous sommes entre le vécu pur et dur, avec ces séquences live qui coupent la narration, et cette course poursuite à l’issue évidemment positive. Le plaisir d’entendre METALLICA jouer ses chevaux de bataille et quelques morceaux plus rares, la joie de ressentir autre chose que de l’amertume en découvrant les nouveaux albums (Lulu n’a que deux ans d’âge au moment de la sortie du film, même s’il reste un album de Lou REED) n’a d’égal que la qualité de la prestation présentée, et plus de dix ans après sa sortie, Through the Never reste assez frais et sympathique à regarder.

Allez, j'y vais. Dans le cul Lulu!

Beaucoup y ont vu un caprice hors de prix, d’autres une publicité dont le groupe avait besoin pour redorer son image, et quelques-uns un tour de force visuel rendant la musique du groupe encore plus vivante. L’apocalypse pour les Four Horsemen, c’est assez logique, et si le film reste souvent sur les étagères, il en ressort parfois pour se souvenir que METALLICA est toujours un monstre de scène. Quand Kirk oublie de brancher son jack, et qu’Indochine ne s’invite pas pour les reprises nationales.

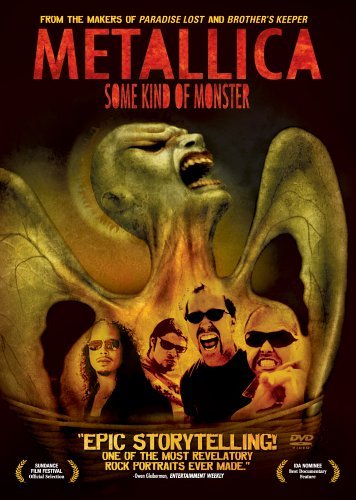

La transition est facile et logique, et j’aurais pu traiter les deux entrées dans le sens inverse. Mais cette logique a un sens : c’est parce que METALLICA a tourné Some Kind of Monster que Through the Never a pu voir le jour. Sans ce docu-drama, le groupe aurait sans aucun doute implosé, rongé par ses querelles intestines et ses contradictions. Tout le monde connaît le contexte de ce documentaire imposant de deux heures et vingt minutes, durant lesquelles James, Kirk et Lars tentent de recoller des morceaux brisés depuis la mort de Cliff et l’arrivée de Jason dans le groupe. Jason est d’ailleurs le point de départ de l’histoire. Son éviction provoquée par James après avoir découvert son implication dans ECHOBRAIN est l‘étincelle qui a fait exploser le monstre, dont les traumas sont ici exposés sans la moindre pudeur.

A la différence d’autres documentaires, Some Kind of Monster n’a rien d’une hagiographie à la gloire d’un génie musical incontestable. Si la musique tient une part importante, elle n’en est pas pour autant le point de focalisation. Non, la caméra est braquée sur les individualités, et notamment les griefs de Lars à l’encontre de James. On y voit les deux leaders en pleine algarade, le tempétueux batteur ayant beaucoup de mal à supporter le dirigisme de James, alors en pleine cure de sevrage. Epaulés par Phil Towle, thérapeute de renom, Kirk, Lars et Bob Rock rongent leur frein en attendant que James sorte de sa cure, allant même jusqu’à rencontrer Dave Mustaine, ou d’aller voir Jason sur scène avec son nouveau groupe. Après de longs mois d’attente, James réintègre enfin le groupe, et peut reprendre l’enregistrement du nouvel album. A condition de ne pas travailler plus de quatre heures par jour, et d’interdire aux autres membres de continuer le processus de création sans lui.

A l’époque de sa sortie, la vision de Some Kind of Monster a été un choc énorme pour les fans. Alors que ce documentaire aurait dû s’intéresser uniquement à l’enregistrement de St Anger, il se concentre sur les tensions et la colère ressentie, le seul élément pondérateur restant Kirk et sa bonhommie légendaire. Il faut dire que les fans avaient de quoi se sentir légèrement floués. Entre les séquences de vie de famille de James, les ventes d’œuvres d’art de Lars et son épouse, la patience à toute épreuve de Bob Rock, et le million de dollars offert à Robert Trujillo pour rejoindre le groupe, il y avait de quoi entrer dans une rage folle. Où était donc passé ce groupe extraordinaire qui avait redéfini les règles du Metal dans les années 80 ? Où était passée cette énergie folle de jeunes adultes faisant un énorme majeur au business en refusant de tourner un clip ?

Je vais pas me laisser emmerder par un mec habillé en livreur de glaces!

Tout ceci avait disparu depuis longtemps, enterré sous le poids de Load et Reload, du concert symphonique, de la participation à la B.O de Mission Impossible, du procès contre Napster et de ces singles déclinés en trois volumes pour gagner encore plus d’argent.

Néanmoins, et aussi pathétiques soient James et Lars, Some Kind of Monster est la plus belle catharsis filmée de l’histoire du Rock. Alors que le label Elektra s’inquiète des délais non respectés et des coûts de production de plus en plus élevés, le groupe insiste, et continue le tournage. On y découvre donc les musiciens se confier à Phil Towle, essayer d’écrire des textes à la place de James, répéter inlassablement le même riff, et accoucher de l’album le plus médiocre de sa carrière. Dès le départ, l’affaire sent le roussi. Les soli sont bannis, les compositions s’étirent en longueurs inutiles, et les paroles sont indigentes. Les idées, fragiles et redondantes sont répétées ad nauseam pendant huit ou neuf minutes, le chant est poussif, mais la caméra se nourrit de cette disette créative comme un vautour d’une charogne. Il est possible d’y voir une certaine complaisance, dans ce désir de montrer sans fard son intimité pour faire comprendre au public à quel point les héros sont fragiles, mais en l’état, et malgré sa longueur rédhibitoire (le film a failli être décliné en real-TV), Some Kind of Monster est le plus formidable regard offert sur les backstages d’un groupe en pleine descente d’organes.

Comment gagner un milliard de plus sans effort, premier fascicule.

Indécent, racoleur, putassier, concupiscent, exhibitionniste et parfois pitoyable, ce documentaire sur l’un des albums les plus détestés de l’univers du Metal reste une étape majeure dans le parcours du groupe. Depuis, les remises en question sont restées au placard, METALLICA préférant faire du fan service et donner des concerts homériques sans prendre de risques. Faut-il y voir une victoire ou bien un renoncement ? Une guérison ou une mise sous respiration artificielle ? Chacun a son avis, et j’ai le mien.

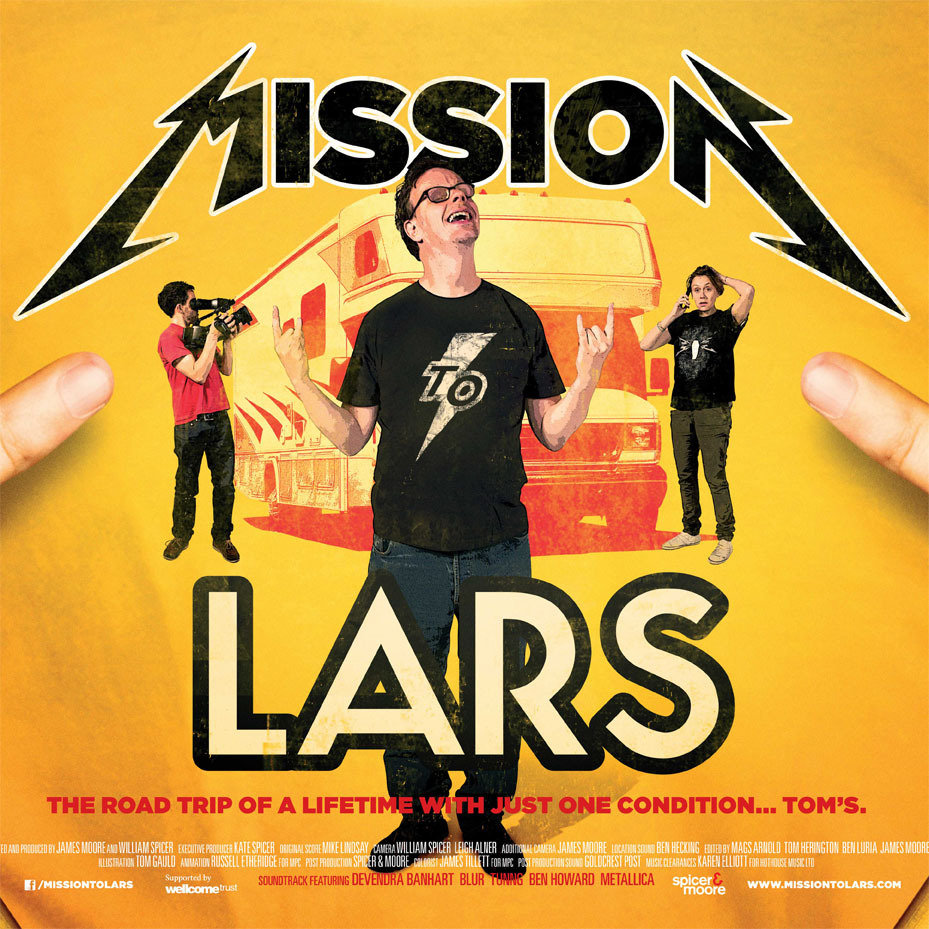

Pour en terminer avec le dossier METALLICA, il me fallait citer ce petit documentaire attachant qu’est Mission to Lars, sorti en 2012. Loin d’un simple délire de fanboy, Mission to Lars est une aventure hors du commun, mettant en scène un héros pas comme les autres. Tom Spicer est atteint du Syndrome de l'X fragile, maladie génétique qui entraîne le plus souvent un déficit intellectuel, des troubles du comportement et des anomalies physiques. Kate et Will, son frère et sa sœur décident alors de tenter une aventure extraordinaire pour prouver à Tom que tout est possible, en lui faisant rencontrer Lars Ulrich, une de ses idoles. Evidemment, la promesse entraîne des complications, des difficultés, mais l’amour fraternel l’emporte sur l’adversité, et malgré le handicap de Tom, avec lequel sa fratrie doit composer, la rencontre a enfin lieu pour le plus grand bonheur de ce fan absolu.

En tant qu’aventure humaine, Mission to Lars est évidemment très attachant et émouvant. Sur le plan du documentaire, il n’apporte pas grand-chose au genre, ses lacunes techniques étant flagrantes. On sent que parfois, pour la simple dramatisation du sujet, l’entourage de Tom en rajoute quelques couches, histoire que le pathos crève l’écran. Certaines scènes s’éternisent sans réel fondement, et la rencontre tant attendue n’est pas aussi émouvante qu’elle n’aurait dû l’être. Dommage, car les documentaires sur ce sujet sont rares, et rappellent le travail de la fondation Make a Wish, et l’implication des artistes dans la vie courante de fans pas comme les autres. Entre les mains d’un réalisateur plus expérimenté, Mission to Lars aurait pu ressembler à un journal intime filmé, avec son lot de peurs, de barrières et d’obstacles à faire tomber. Mais en l’état, il n‘est qu’un petit plaisir mineur qui vaut plus par son thème que par ses qualités intrinsèques.

Restons sur le terrain du documentaire, pour en aborder les cas les plus intéressants, et les plus mythiques. En remontant le temps jusque dans les années 80, il serait impensable de passer outre le séminal The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years de Penelope Spheeris, que nous retrouverons plus en aval. Après un premier volume (comme son titre l’indique) consacré à la scène Punk Hardcore de Los Angeles (1979), la diplômée de l’UCLA s’intéresse de près au mouvement Glam qui percute le Los Angeles des années 87/88, tout en offrant des séquences live de monstres sacrés. Sa caméra nous laisse alors en compagnie de Lemmy, Ozzy Osbourne, AEROSMITH, ALICE COOPER, KISS, MEGADETH, W.A.S.P, mais aussi d’autres moins capés, ODIN, SEDUCE, LONDON, pour couvrir de façon presque extensive cette vague qui a tout submergé.

Le but de la réalisatrice était de montrer que le succès est un Graal difficile à trouver, et parfois impossible. Et en créant un décalage entre les stars établies et les travailleurs de fond qui n’obtiendront jamais plus qu’un succès d’estime, Penelope Spheeris nous brosse un portrait sans fard du Los Angeles des années fastes, avec toutefois moins de réalisme que lors du tournage du The Decline of Western Civilization original. Mais le plaisir de voir de plus près POISON, TUFF, VIXEN, FASTER PUSSYCAT et autres est indéniable, d’autant que la B.O déroule le tapis rouge avec des titres d’ARMORED SAINT, MEGADETH, LIZZY BORDEN, METAL CHURCH, ou encore QUEENSRYCHE.

Ce documentaire, très réaliste, est aussi connu pour certaines de ses scènes passées à la postérité. Celle montrant un Chris Holmes très alcoolisé délirer dans sa piscine, aux côtés de sa mère a servi aux détracteurs pour pointer du doigt les dérives des stars du Metal, et leurs addictions dangereuses. Plus généralement, c’est l’attitude machiste des acteurs de la scène qui a très mal vieilli. Les musiciens ne donnent pas vraiment une image glorieuse d’eux-mêmes en réduisant les fans à l’état de morceaux de viande tout juste bonnes à se glisser dans leur lit, et à satisfaire leurs instincts et flatter leur ego. La stupidité crasse de certains donnait déjà à réfléchir sur le besoin du mouvement de se renouveler, et de s’éloigner du mythique Sex, Drugs and Rock n’Roll. Heureusement pour nous, MÖTLEY CRÜE n’a pas été interviewé pour les besoins du film.

Il est de notoriété publique que Spheeris a orchestré elle-même certains débordements, dont celui d’un Ozzy étalant du jus de fruit un peu partout sur la table, supposément pris de convulsions. Lemmy apportera le clou final au cercueil en affirmant que la réalisatrice a consciemment orienté son intervention pour le faire passer pour un imbécile.

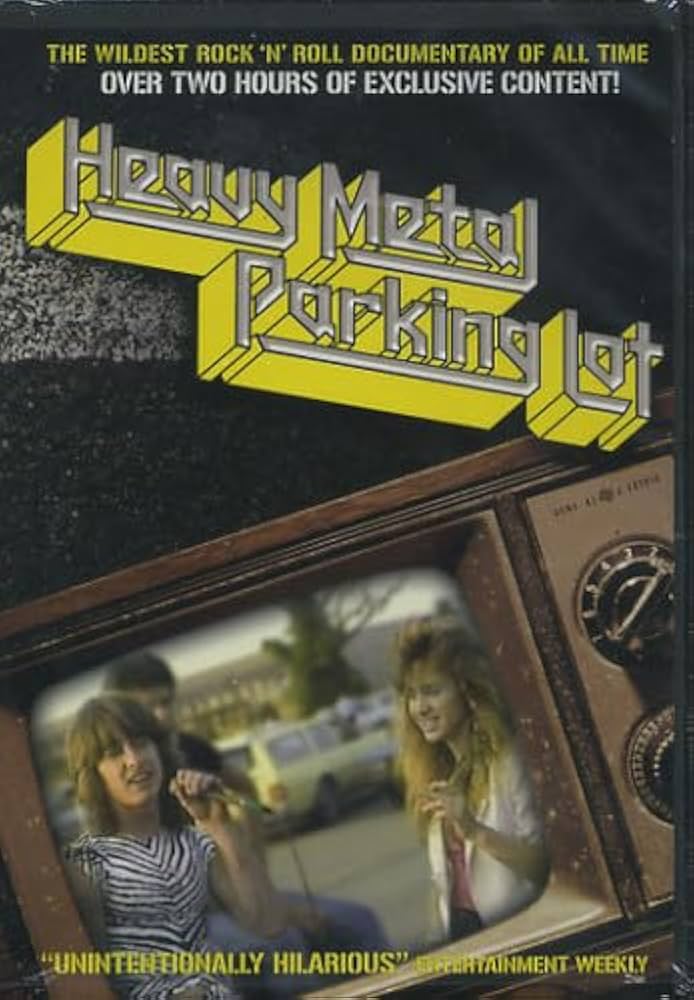

Dans un registre différent, Heavy Metal Parking Lot se propose de laisser sa caméra une vingtaine de minutes sur le parking du Capital Centre de Landover, dans le Maryland le 3 mai, 1986, alors que les fans attendent l’heure du concert de JUDAS PRIEST et DOKKEN. Les moyens dont disposent Jeff Krulik et John Hey sont évidemment beaucoup plus modestes que ceux accordés à Penelope Spheeris, et Heavy Metal Parking Lot n’a d’autre ambition que de laisser les jeunes s’exprimer avant l’explosion du concert à venir. Mais ce court métrage, aussi underground soit-il, n’a pas manqué d’influencer la génération MTV, qui s’est alors fait une image en allant traquer les fans dans des conditions similaires.

Atmosphère bon enfant, délires d’adolescents et de jeunes adultes sevrés d’alcool et de bonne humeur, aucune prétention, mais un statut culte acquis à travers les années. Cette petite perle sera suivie d’une autre, moins intéressante pour nous, Monster Truck Parking Lot, qui ne sera d’ailleurs jamais achevée. Tout le monde peut se reconnaître dans cette foule bigarrée patientant pour acclamer ses héros, et son absence totale d’ambition ne manque pas de charme, transformant l’exercice de style en délire de passionnés filmant leurs congénères avant la curée.

Autres temps, autres objectifs. En 2005, Sam Dunn, accompagné par Scot McFadyen et Jessica Wise s’intéresse au monde du Metal sous un aspect sociologique. Fan du genre depuis ses 12 ans, Sam Dunn décide de parcourir le monde pour rencontrer les acteurs du mouvement, qu’ils soient musiciens, anthropologistes, managers, agents, écrivains, journalistes, ou simples fans. Ce périple d’envergure le mettra sur le chemin de figures bien connues intervenant face caméra, dont le recensement laisse rêveur. Angela Gossow, Tom Morello, Ronnie James Dio, Bruce Dickinson, Vince Neil, Lemmy, Geddy Lee, Kerry King, Rob Zombie et bien d’autres témoignent de l’impact de cette musique sur un public majoritairement adolescent, et tentent d’en expliquer la formidable popularité.

Tout est abordé dans Metal: A Headbanger's Journey : les origines, la culture, les controverses, sans langue de bois, et avec une implication impeccable. Loin du fanboy en extase face à ses idoles, Dunn tire les vers du nez, et nous propose une vue d’ensemble sur ce monde assez hermétique et contradictoire. En effet, comment faire coïncider rébellion et succès commercial, éthique et séduction, sans trahir l’un ou négliger l’autre ?

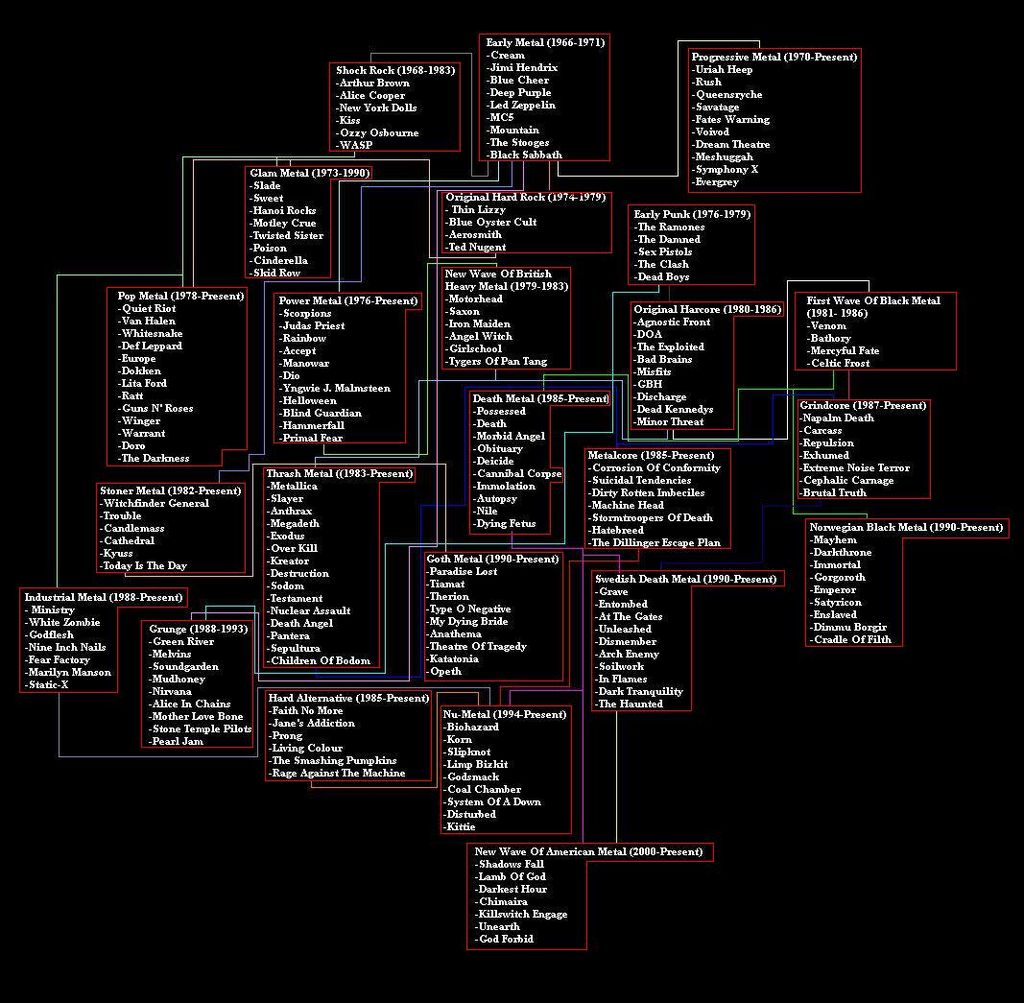

Mais le plus intéressant dans ce documentaire, outre ses détours par de fameux festivals (dont le Wacken pour une rencontre avec Dee Snider), est cet arbre généalogique que Dunn réalise en recoupant tous les courants et les sous-genres, pour dessiner un portrait de famille fidèle. Un travail titanesque mais d’importance, pour que le néophyte puisse s’y retrouver, entre Heavy Metal, Power Metal, Néo Metal, et autres digressions plus ou moins contemporaines. Travail de titan, Metal: A Headbanger's Journey est une des pierres angulaires du genre, loin du sensationnalisme de The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years ou de l’amateurisme de Heavy Metal Parking Lot. Le plaisir de voir tous ces musiciens donner leur avis sur leur tribu est total, et la longueur du métrage largement suffisante pour couvrir tout le terrain. La présence à l’affiche de nombreux groupes de Black Metal apporte une plus-value immense à l’œuvre, avec la participation de membres de MAYHEM, EMPEROR, ENSLAVED, ou GORGOROTH. Ce qui facilite grandement ma prochaine transition…

Mais le plus intéressant dans ce documentaire, outre ses détours par de fameux festivals (dont le Wacken pour une rencontre avec Dee Snider), est cet arbre généalogique que Dunn réalise en recoupant tous les courants et les sous-genres, pour dessiner un portrait de famille fidèle. Un travail titanesque mais d’importance, pour que le néophyte puisse s’y retrouver, entre Heavy Metal, Power Metal, Néo Metal, et autres digressions plus ou moins contemporaines. Travail de titan, Metal: A Headbanger's Journey est une des pierres angulaires du genre, loin du sensationnalisme de The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years ou de l’amateurisme de Heavy Metal Parking Lot. Le plaisir de voir tous ces musiciens donner leur avis sur leur tribu est total, et la longueur du métrage largement suffisante pour couvrir tout le terrain. La présence à l’affiche de nombreux groupes de Black Metal apporte une plus-value immense à l’œuvre, avec la participation de membres de MAYHEM, EMPEROR, ENSLAVED, ou GORGOROTH. Ce qui facilite grandement ma prochaine transition…

Le Black Metal a été l’un des courants les plus symboliques du Metal des années 90. Alors que le Hair Metal et la Californie se sont échoués sur les rives du Rock alternatif de Seattle, alors que le Heavy traditionnel a marqué le pas face au Néo Metal, alors que le Thrash s’est fait tout petit sous la pression de PANTERA, le Black Metal, né dans les années 80 a explosé sur la carte de la violence, et pas toujours pour les bonnes raisons. Mais documenter le genre sans le trahir était une gageure immense, le style ayant des codes très précis, et une tendance à manipuler le mensonge pour le travestir en vérité. D’ailleurs, les avis ont été très partagés sur la question de la pertinence d’Until the Light Takes Us. Beaucoup ont trouvé qu’Aaron Aites et Audrey Ewell se sont écrasés sous leur sujet, hésitant à mettre les musiciens en porte-à-faux, pour brosser un portrait sulfureux et flatteur. On peut légitimement douter de la pertinence de certaines interventions, tout comme argumenter sur des choix hasardeux.

Si la présence du jovial Varg "Count Grishnackh" Vikernes amusera beaucoup les petits et les grands, c’est surtout le discours et la simplicité de Gylve "Fenriz" Nagell qui confère à ce métrage toute sa valeur. Le musicien de DARKTHRONE s’y montre sous son jour le plus normal, et refuse tout le cirque qui entoure ce style si décrié. Il est évidemment question des sujets qui fâchent, le meurtre d’Euronymous, les églises brûlées, les innocents sacrifiés, mais il aurait été impensable de passer ces épisodes sous silence, puisqu’ils constituent le terreau sur lequel le BM a grandi.

Le principal problème d’Until the Light Takes Us est qu’il arrive un peu tard. En 2005, tout le monde s’est racheté une conduite, et le côté marketing de l’affaire a tendance à atténuer la portée de cette musique sur l’underground européen des années 90. L’esprit malsain des premiers albums, ce côté DIY acharné en micro-labels et concerts épars, cette aura maléfique nimbant les années 91/93 d’un brouillard opaque ne sont pas retranscrits tels qu’ils devaient l’être, et finalement, ce documentaire ressemble à un petit coup d’épée dans l’eau.

Où sont ces putains d'églises???

On appréciera toutefois sa bande son, mais on regrettera qu’il n’ait pas abordé le volet le plus intimiste, en fouillant dans les archives pour y dénicher des perles méconnues. Car c’est justement cet aspect-là des choses qui a le plus compté, le nombre de musiciens misanthropiques et esseulés constituant une solide base de données. Inutile dès lors de revêtir votre plus beau corpsepaint, le train étant déjà passé en gare des années auparavant.

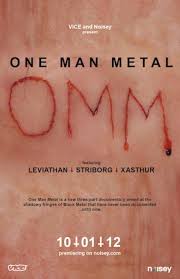

Pour toucher du doigt la quintessence même du Black Metal, autant se tourner vers le plus intimiste et réaliste One Man Metal, mini-docu en trois parties proposé par Vice. Tourné vers l’individualité, et allant traquer les sociopathes les plus isolés du Depressive Black Metal, One Man Metal laisse la parole à trois intervenants, LEVIATHAN, STRIBORG, et XASTHUR. Sacré pari relevé par le site Vice qui a réussi à interviewer des artistes qui justement rejettent les médias quels qu’ils soient, et qui pour certains n’ont même pas accès à Internet.

Si le côté hype de la chose n’échappera à personne, si l’opportunisme le dispute à la passion, il est toujours intéressant de confier le micro à d’autres que les stars auto consacrées, même si leur propos reste figé sur des thématiques évidentes, entre misanthropie, tristesse, isolation et solitude. De plus, la voix off maniérée et se voulant sentencieuse à tendance à taper sur les nerfs, la musique parlant d’elle-même, et pas forcément pour ambiancer. Trois volumes, un quart d’heure par épisode, de quoi laisser un peu de ténèbres baigner les besogneux du Black Metal, qui s’activent seuls dans leur coin pour préparer des albums destinés à rendre le monde encore plus laid. Le suicide n’étant pas conseillé, il convient de rester à la surface des conseils prodigués.

Pour rester dans le genre, et suivre les aventures conjointes de Noisey/Vice, terminons sur le plutôt décevant Bleu Blanc Satan, réalisé par Camille Dauteuille et Franck Trébillac. Consacré à la scène BM française des années 90, et articulé autour des interventions de Meyhna’ch (MÜTIILATION), Deviant Von Blakk (OSCULUM INFAME, ARKHON INFAUSTUS), Hervé Herbaut (Osmose Productions), Valnoir (GLACIATION, METASTAZIS), Hreidmarr (The CNK, ANOREXIA NERVOSA), ou Noktu Geiistmortt (CELESTIA / Drakkar Productions), ce court documentaire a pris l’eau selon les fans l’ayant vu, eu égard aux interventions plus que puériles des musiciens. D’autant que les Légions Noires sont encore une fois considérées comme étant le haut-fait de la scène BM française. Si l’importance de VLAD TEPES, BELKETRE, MÜTIILATION ou TORGEIST ne peut être nié, il est très réducteur de les considérer comme les seuls héritiers de la famille forestière norvégienne, la France étant l’un des pays les plus productifs du Black Metal, avec un vivier incroyable de talents que le monde nous envie. Les nombreuses chroniques parues sur Metalnews peuvent en témoigner, les années 90 sont loin derrière, et le culot de nos artistes pour repousser les frontières du genre est sincèrement exemplaire.

Alors, laisser la parole à des gens qui n’ont rien de bien constructif à dire et les laisser multiplier les gestes pseudo-provocateurs et les déclarations à l’emporte-pièce n’était pas le meilleur moyen de rendre hommage à notre vague BM. Dommage, mais les métrages consacrés au style étant difficiles à trouver, Bleu Blanc Satan peut se laisser regarder de façon superficielle.

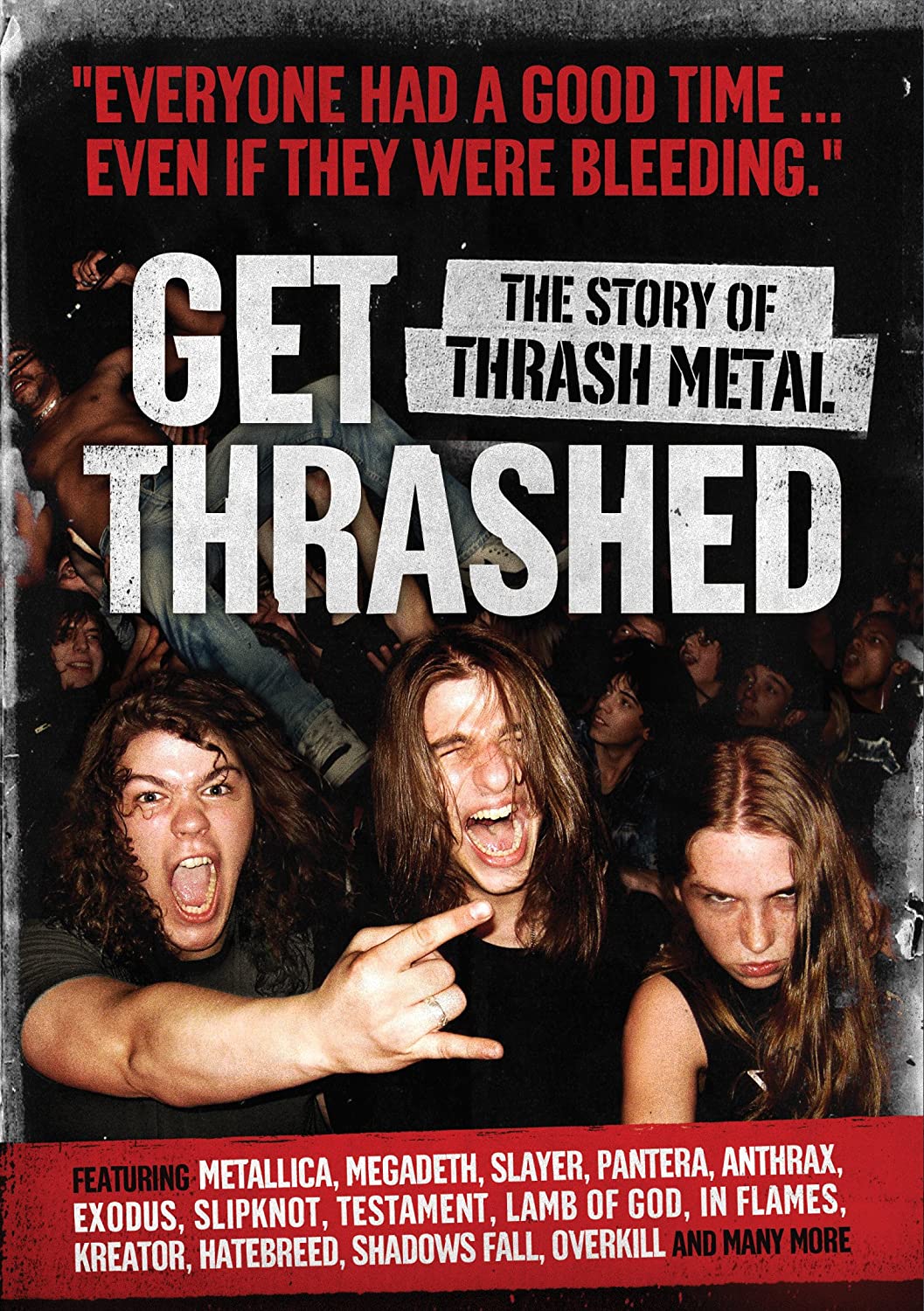

Avant dernier sur la liste, mais pas moins intéressant bien au contraire, Get Thrashed ! nous invite aux agapes de la violence, par le biais de sa mouvance la plus brutale (pour l’époque). Evidemment concentré sur le Thrash boom des années 83/89, ce documentaire signé par Rick Ernst se nourrit de la fertilité de la Bay-Area, et de celle du Big4 sans oublier les outsiders fameux que furent DEATH ANGEL, VIO-LENCE, FORBIDDEN et HEATHEN.

Entre chronologie et addiction, Get Thrashed ! sinue avec beaucoup de passion, laissant la parole aux principaux concernés, mais aussi aux acteurs de la nouvelle génération ayant grandi au son d’albums comme Kill ‘Em All, Bonded By Blood, Among the Living et autre Peace Sells. Se succèdent donc des artistes de tous horizons, Randy Blythe, Phil Anselmo, Chuck Billy, Tom Angelripper, tous venus témoigner leur respect à cette scène bouillonnante qui a révolutionné le Metal au début des années 80. Les images d’archives le disputent aux interviews rondement menées, et si le spectateur inspiré ne trouvera pas forcément beaucoup d’informations inédites à se mettre sous la dent, il pourra s’immerger dans ce bain bouillonnant de riffs, de paroles saintes et de révolution culturelle.

Filmé de façon assez académique, Get Thrashed ! est le pendant idéal à d’anciennes vidéos comme le séminal Combat Tour, et résume avec beaucoup de sincérité ces années de brutalité ouverte qui ont finalement engendré les plus grands groupes de Metal de l’histoire. Patches, badges, dossards, passion, respect, émotion, tout y passe et le voyage est initiatique autant qu’admiratif. Que serait-il advenu de notre musique si le Trash n’avait pas existé et collé un bon coup de pompe dans le cul du Hard-Rock traditionnel ? Une question comme cent autres qui n’aura jamais de réponse, mais dont quelques clés sont fournies par de tels documentaires.

Mais évidemment, l’Amérique n’a pas été le seul pays à s’intéresser de très près à cette violence séminale née de l’envie de faire plus de bruit que ses aînés. Si la Californie a toujours incarné la terre d’asile des fauteurs de trouble, l’Allemagne en a été le berceau, les musiciens du cru se montrant plus directs, plus rapides, plus méchants, et tout aussi passionnés.

Total Thrash - The Teutonic Story se propose donc de faire le tour de la question du Thrash germain à travers les époques, en se concentrant sur ses racines, ses pionniers, mais aussi ses fils légitimes et son ambiance familiale. Dès le départ, le ton est donné, et l’atmosphère est bon enfant. Les premiers à avoir agité le spectre du boucan organisé, Tom Angelripper, Ventor, Gerre et Schmier balisent le terrain et définissent leur surface de jeu, pointant du doigt le fait que tout le monde se connaissait avant même d’avoir tiré une note potable de son instrument. Tous reconnaissent l’importance de la NWOBHM, et notamment d’IRON MAIDEN, mais aussi l’apport de MÖTORHEAD, et évidemment des parrains de la scène, les affreux VENOM.

Les quatre cadors, soutenus par la seconde vague des ASSASSIN, DEATHROW, EXUMER ou HOLY MOSES se rappellent donc de leurs débuts, mais aussi de leur accession au succès - relatif - et de leur période de stagnation dans les années 90, alors que le style n’intéressait plus grand monde. Sans embellir la vérité, sans chercher l’anecdote légendaire à tout prix, tous ces musiciens qui finalement auraient pu être n’importe lequel d’entre nous se placent dans la position de témoins privilégiés d’une époque bénie, sans moyens, mais avec une imagination débridée et une volonté hors du commun. La musique ou l’usine, le choix qui s’est un jour posé à la majorité des musiciens qui ont pour la plupart continué d’occuper un job en attendant de pouvoir vivre de leur art.

Regard tendre sur un passé violent, mais terriblement attachant, Total Thrash - The Teutonic Story est un documentaire qui tisse des liens entre les groupes et leur public. Réalisé par Daniel Hofmann, il laisse comme son homologue US la parole aux acteurs de premier plan, musiciens, journalistes, mais aussi les fans qui se souviennent avec tendresse de cette époque de tape-trading, de concerts donnés là où on voulait bien des groupes, de ces flyers imprimés avec amour et de ces albums enregistrés sans savoir qu’ils allaient influencer des générations entières de groupes. Aujourd’hui évidemment, des disques comme Pleasure to Kill, Chemical Invasion, Infernal Overkill ou Obsessed by Cruelty sont avec le recul les classiques qu’ils resteront toujours, mais il n’était pas évident à l’époque de se lancer corps et âme dans la pratique d’un style aussi extrême, encore moins de penser pouvoir en vivre. Pourtant, en 2024, ils sont toujours là, KREATOR, DESTRUCTION, SODOM et TANKARD, la seconde vague a eu plus ou moins de bonheur, mais les années n’ont pas entamé la passion. Peut-être un peu trop scolaire dans sa production et son montage, trop sages pour vraiment illustrer la folie de cette période de bourgeonnement créatif, Total Thrash - The Teutonic Story permet de dresser un bilan honnête de l’importance de la scène allemande sur le Metal extrême de ces quarante dernières années.

Tout en restant dans le même cercle, passons à des choses plus individuelles. Le Metal a ses idoles, comme tout autre style, et certaines se sont vues honorées d’un traitement de faveur totalement mérité. Cinq exemples vous seront donc donnés, pour cinq personnalités hors du commun dont nous sommes tous - je l’espère - fans.

Honneur aux anciens, avec en tête de gondole notre madman préféré, Ozzy Osbourne. Ozzy est sans aucun doute possible le personnage le plus iconique du Heavy Metal, puisqu’il en fut l’inventeur au sein de BLACK SABBATH avec Tony, Geezer et Bill. Personne n’a oublié ce son de tocsin et ce riff funèbre qui ouvraient le morceau « Black Sabbath » sur l’album du même nom, et alors que les effluves du flower-power continuaient de se répandre, BLACK SABBATH en prenait le plus absolu contrepied en se plongeant dans les affres de l’occultisme et du mysticisme.

God Bless Ozzy Osbourne retrace donc quarante ans de carrière d’un des chanteurs les plus emblématiques de sa génération, véritable dénicheur de talent qui a toujours eu le chic de trouver des guitaristes exceptionnels et des groupes de première partie en devenir. De son enfance tourmentée jusqu’au Ozzfest, de la gloire de BLACK SABBATH à l’errance des années solo, de l’importance de manager de sa femme Sharon jusqu’à ses relations complexes avec ses enfants, Ozzy nous dit tout, parfois en balbutiant, comme s’il avait été le propre témoin de son existence. En regardant ce documentaire, on se demande comment le madman a tenu le coup jusqu’à aujourd’hui, tant les dommages infligés à son organisme et à son mental ont été désastreux. Quelques répétitions, des hésitations, mais aussi beaucoup d’émotion lorsque Ozzy évoque les premières années du SAB, lorsque les cent premières livres de cachet furent consacrées à l’achat de chaussettes et d’eau de Cologne.

Impossible de ne pas se sentir concerné par ce parcours hors-normes, tant Ozzy a été le parrain de la scène Metal dans toute sa splendeur. Lorsque le chanteur ténébreux évoque les passages les plus provocants de son passé, on sourit en pensant à cette pauvre attachée de presse regardant le musicien décapiter une colombe, et on se remémore avec un brin de terreur le destin de cette pauvre chauve-souris envoyée par erreur sur scène. Les tournées alcooliques et droguées avec MÖTLEY CRÜE et METALLICA, la terrible perte de son ami Randy Rhoads, Jake E Lee, la reformation du SAB’, ses relations avec ses anciens partenaires, son amour pour sa femme, et ses regrets quant à l’éducation de ses enfants confèrent à ce God Bless Ozzy Osbourne un parfum de blockbuster intimiste, qui nous permet d’entrevoir l’homme perdu et fragile derrière la star exubérante.

Donnez-nous mille colombes...avec moi!!!

Les interventions de Tony et Geezer sont évidemment cruciales, et parfois hilarantes, soulignant que derrière le succès et les stades remplis se cachait une consommation astronomique de cocaïne et d’héroïne, laissant le groupe exsangue à l’agonie d’une décennie d’excès.

Les contradictions du personnage apparaissent encore plus évidentes ici, mais les trois années de tournage ont permis de proposer un métrage propre, manquant un peu de folie eu égard au sujet traité. Mais le bonheur de se replonger dans cette existence digne d’un cartoon Hanna-Barbera est suffisant pour pardonner les quelques erreurs d’entrain, Ozzy assurant le spectacle de ses invectives et de son regard éternellement éberlué. Savourons la chance de l’avoir encore parmi nous, et remercions-le pour toutes ces années de service, et des albums comme Blizzard of Ozz, No Rest for the Wicked ou Ozzmosis. Et il est inutile de tenter d’en savoir plus, puisque comme Ozzy l’a un jour déclaré, avec toute sa sincérité d’allumé :

Ne me demandez pas, je n’en sais rien.

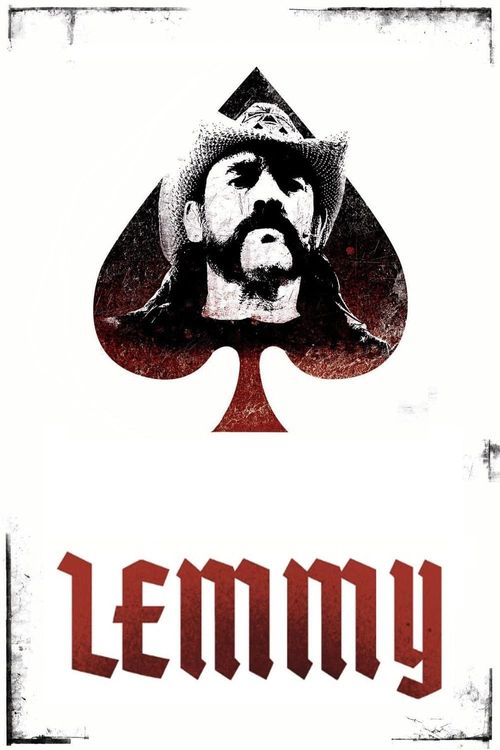

Autre légende immortelle, et sans aucun doute le personnage le plus respecté du Rock n’Roll, Lemmy. Le musicien anglais méritait un documentaire à la hauteur de sa carrière, et ce fut chose faite en 2010 grâce à Greg Olliver et Wes Orshoski. Lemmy, le film avait une sacrée gageure à relever. Illustrer proportionnellement la folie de la vie d’Ian Fraser Kilmister et la normalité de sa personnalité pourtant extravertie.

Ce challenge a été remporté haut la main par ces presque deux heures de narration, mélangeant classiquement images d’archives, concerts, témoignages, interviews, et scènes de la vie quotidienne…ou presque. Le quotidien de Lemmy, aussi abordable soit-il ne ressemblait évidemment pas au nôtre, et c’est avec plaisir qu’on observe le bassiste incomparable se remémorer certains souvenirs importants, ou se rendre chez un disquaire pour acheter l’intégrale des BEATLES en mono.

De sa jeunesse comme roadie d’Hendrix, à son passage dans divers petits groupes, RAINMAKERS, THE ROCKIN' VICKERS, SAM GOPAL, jusqu’à la naissance du monstre MOTORHEAD, consacré à l’époque comme le pire groupe de la création, sans oublier son passage dans HAWKWIND et sa passion pour les bouquins de Moorcock, Lemmy nous dit tout, et bien plus encore. Si les aspects de son parcours artistique sont connus de tous, la relation entretenue avec son fils reste bien plus intime. Les deux apparaissent complices le temps du tournage, le rejeton faisant allusion à l’éducation étrange reçue par un père souvent absent, les deux partageant des blagues, des gestes de tendresse et une sorte d’admiration mutuelle.

Les tournées allemandes sont décidément les mieux organisées...

L’aura de Lemmy n’avait guère besoin d’une hagiographie pour continuer d’exister. C’est pour cette raison que Lemmy ne cherche ni l’effet choc, ni l’enjolivement à des fins de spectacle. La normalité de la réalisation colle à la peau de ce musicien incroyable, qu’on pensait increvable, mais qui a fini par nous quitter le 28 décembre 2015…jour de mon anniversaire. Ses amis, compères, comparses et fans se succèdent donc pour lui rendre hommage, entre Phil Campbell, Mikkey Dee, Lars Ulrich, Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Dee Snider, Nikky Sixx, Dave Navarro, et quelques autres tous enthousiastes à l’idée de dévoiler leur relation avec le maître, directe ou indirecte.

Et la musique…évidemment. Celle de MOTORHEAD, sa créature née du départ/limogeage d’HAWKWIND, qui en trente ans de carrière aura dégobillé des albums essentiels, qui ont permis à la vague américaine de confronter la rudesse du Punk à la puissance du Heavy Metal pour engendrer le Thrash. Lemmy l’a toujours affirmé, avec persuasion, son groupe n’avait rien à voir avec le Metal. Il a toujours considéré MOTORHEAD comme le groupe de Rock par excellence, celui né de sa passion pour Little Richards, les BEATLES, Chuck Berry, et le voir assumer avec humilité ses responsabilités de maître à penser a quelque chose de très émouvant, presque dix ans après sa disparition. Nous avons tous je pense un souvenir relié à Lemmy, d’une façon ou d’une autre, un souvenir de concert assourdissant, de rencontre fortuite, ou d’heures passées à headbanguer sur les albums de MOTORHEAD. Ace of Spades, Bomber, Overkill, et tant d’autres disques sans concessions, qui ont marqué le Heavy Metal à jamais.

Si tu es né pour être une putain de rock star, assume! Les gens ne veulent pas voir n’importe quel gars sur scène. Ils veulent voir un être d’une autre planète. Tu veux voir quelqu’un que tu ne rencontrerais jamais dans la vie de tous les jours.

Ainsi parlait Saint Lemmy. Le héros le plus ordinaire de la planète Rock.

Restons dans les rockumentaries, et parlons d’un groupe à la fortune bien moins heureuse que les deux têtes d’affiche présentées en amont. Anvil! The Story of Anvil est sans aucun doute le documentaire le plus attachant consacré à des artistes de la galaxie Metal. Alors que le groupe canadien avait tout pour casser la baraque, jouant sur la même affiche japonaise que des stars (bientôt pour certains) accomplies comme SCORPIONS, WHITESNAKE, et BON JOVI en 1984, le destin s’est acharné et a laissé Lips et les siens sur la ligne de départ, la faute incombant aussi à des choix artistiques hasardeux au moment de sortir des albums dirigés vers le grand public.

ANVIL, c’est un peu le porte-étendard de tous ces ouvriers du Metal qui galèrent dans l’ombre, dont la réputation frémit pendant des années sans jamais atteindre le bouillonnement. Fondé en 1978 par Steve "Lips" Kudlow et Robb Reiner, deux amis d’enfance qui jouaient déjà ensemble en 1973, le quatuor canadien a connu quelques hauts et beaucoup de bas, leur petite période de gloire s’étalant entre les albums Hard 'N' Heavy et Strength of Steel soit six années entre 1981 et 1987. Ils ont pourtant exercé une énorme influence sur des groupes aussi variés que METALLICA, ANTHRAX ou SLAYER, au même titre que cette NOWBHM passée depuis à la postérité.

Dans les années 90, ANVIL a entamé sa traversée du désert, après l’échec d’un deal avec une major proposée par le manager d’AEROSMITH qui les a finalement lâchés. Leurs disques n’ont pas rencontré le succès espéré, et Lips a longtemps affirmé que sans la fidélité du public allemand, il aurait mis fin à l’aventure. Mais Anvil! The Story of Anvil n’est pas vraiment une biographie sur l’histoire du groupe, et s’intéresse plus particulièrement à une période précise, celle entourant l’enregistrement d’un potentiel treizième album.

A cette époque, le bilan n’est pas artistiquement glorieux pour Steve et Robb. Le premier livre des repas pour les écoles, et le second travaille dans la construction. Les deux amis/compères ont fait une croix sur une quelconque forme de reconnaissance depuis longtemps, avant qu’un fan européen ne les contacte pour mettre sur pied une tournée sur le continent. Tiziana Arrigoni propose au groupe un montant global de 1500 dollars à assumer par concert, et la tournée débute bien par le Sweden Rock festival, laissant augurer d’une suite positive. Las, le destin n’en ayant pas encore fini avec nos deux amis, le reste de la balade fut une catastrophe, entre trains et correspondances manqués, déambulation dans les rues pour cause de barrière de langage et festival à grande échelle n’attirant que deux cents personnes.

Réalisé par Sacha Gervasi, roadie anglais du groupe rencontré en 1982, Anvil! The Story of Anvil est le plus touchant des rockumentaires jamais tourné. Mis en chantier par un ami fidèle et un passionné de la première heure, il montre le groupe sans fard, affronter l’adversité et ses membres tenter de survivre en tant qu’artistes, devant braver la défection du public en attendant une rédemption qui ne viendra peut-être jamais. Steve et Robb semblent jouer de malchance, peinant à réunir les fonds pour leur treizième album, avant que le budget ne soit avancé par un des membres de leur famille. Il est impossible de ne pas s’attacher à ces deux anti-héros, passionnés et humbles qui ont toujours eu la lucidité nécessaire sans perdre leurs rêves en route.

Tu crois qu'on aurait du balancer de la viande nous aussi?

Reconnus par leurs pairs, admirés par la critique, mais abonnés à l’insuccès chronique, le tandem moteur d’ANVIL a pourtant eu sa revanche, parvenant à sortir régulièrement des albums de grande qualité, et jouant dans d’énormes festivals comme le HELLFEST, où j’ai eu la chance de les voir. Loin du faste et des délires de METALLICA, OZZY, BON JOVI ou EUROPE, ANVIL est resté le même petit groupe canadien qu’à ses débuts, fonctionnant à l’envie et la motivation, malgré le manque d’argent, les hypothèques et les boulots alimentaires. Après avoir vu ce documentaire, on n’écoute plus les albums du groupe de la même façon, et leurs grands classiques sonnent encore plus efficaces. Une leçon de vie, et la preuve que les ambitions juvéniles ne se transforment pas toujours en réalité d’adulte malgré le travail et les efforts acharnés.

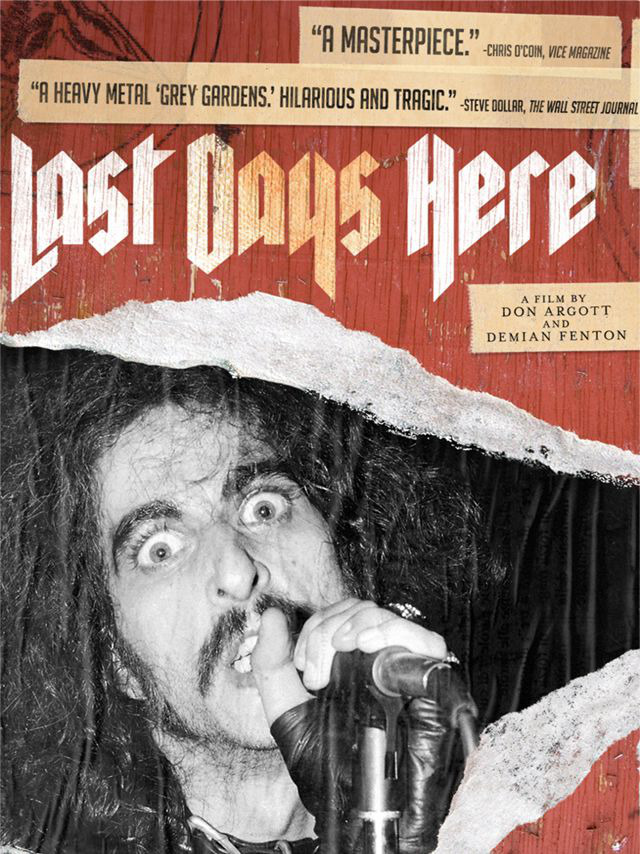

Le cas de Last Days Here est un peu similaire à celui d’ANVIL, bien que l’histoire de Bobby Liebling soit différente de celle de Steve et Robb. Le chanteur de PENTAGRAM n’a en effet pas dû se battre contre le destin pour exister artistiquement et savourer un succès mérité, mais bien pour rester en vie. Leader et cofondateur incontestable du mouvement Doom, PENTAGRAM est né en 1971, mais a connu une carrière plus que sporadique. Il faudra d’ailleurs attendre les années 80 pour pouvoir apprécier sa musique, lorsque son initial éponyme est enfin sorti sur Pentagram Records. S’en sont suivis d’autres efforts, tous plus ou moins intéressants, alors que les seventies ne furent honorées que de quatre simples, mais là n’est pas le propos des réalisateurs Don Argott et Demian Fenton.

Les deux réalisateurs américains se sont intéressés au cas troublant de Bobby Liebling, en tant qu’être humain, sorte de Syd Barrett Doom halluciné. Âgé de cinquante ans au moment du tournage, Bobby Liebling vit au rez-de-chaussée, chez ses parents, et se bat contre d’énormes problèmes de dépendance à la drogue. Devenu l’ombre de lui-même, le leader fantasque qui a connu deux douzaines de formations différentes de PENTAGRAM vit comme un adolescent accro incapable de s’assumer en solitaire, et suscitant la pitié et la tristesse dans son entourage.

Mais loin d’un voyeurisme de bas étage, Last Days Here est plus qu’un enterrement de seconde zone. Il est la preuve de la renaissance impossible d’un artiste fondateur, qui s’il avait eu plus de chance, serait aujourd’hui aussi célèbre qu’Ozzy Osbourne. Au lieu de ça, Bobby a des airs de vieillard avant l’heure, dont la vie ne tient qu’à une aiguille de seringue. Heureusement, l’électrochoc est venu le secouer au bon moment, lorsque la nouvelle génération à découvert l’héritage du groupe, lui permettant enfin de sortir de ce carcan « culte » qui l’enserrait depuis ses débuts.

Cette résurgence de passion a permis au pauvre Bobby de faire le ménage dans sa vie, trouvant même femme à épouser et bambin à enfanter. Depuis, Bobby fait le tour des festivals et des salles avec son attraction occulte, son dernier album en date Curious Volume mérite d’être redécouvert, et la vie a repris son cours, loin des très mauvaises habitudes. Last Days Here a été salué par la critique, les deux réalisateurs ayant fait preuve d’une patience à toute épreuve en attendant la reconnaissance, Bobby ne leur ayant pas facilité la tâche en montrant divers aspects de sa personnalité, dont certains difficilement gérables que les deux réalisateurs devaient capter à la volée pour que le spectateur ne soit pas perdu en route.

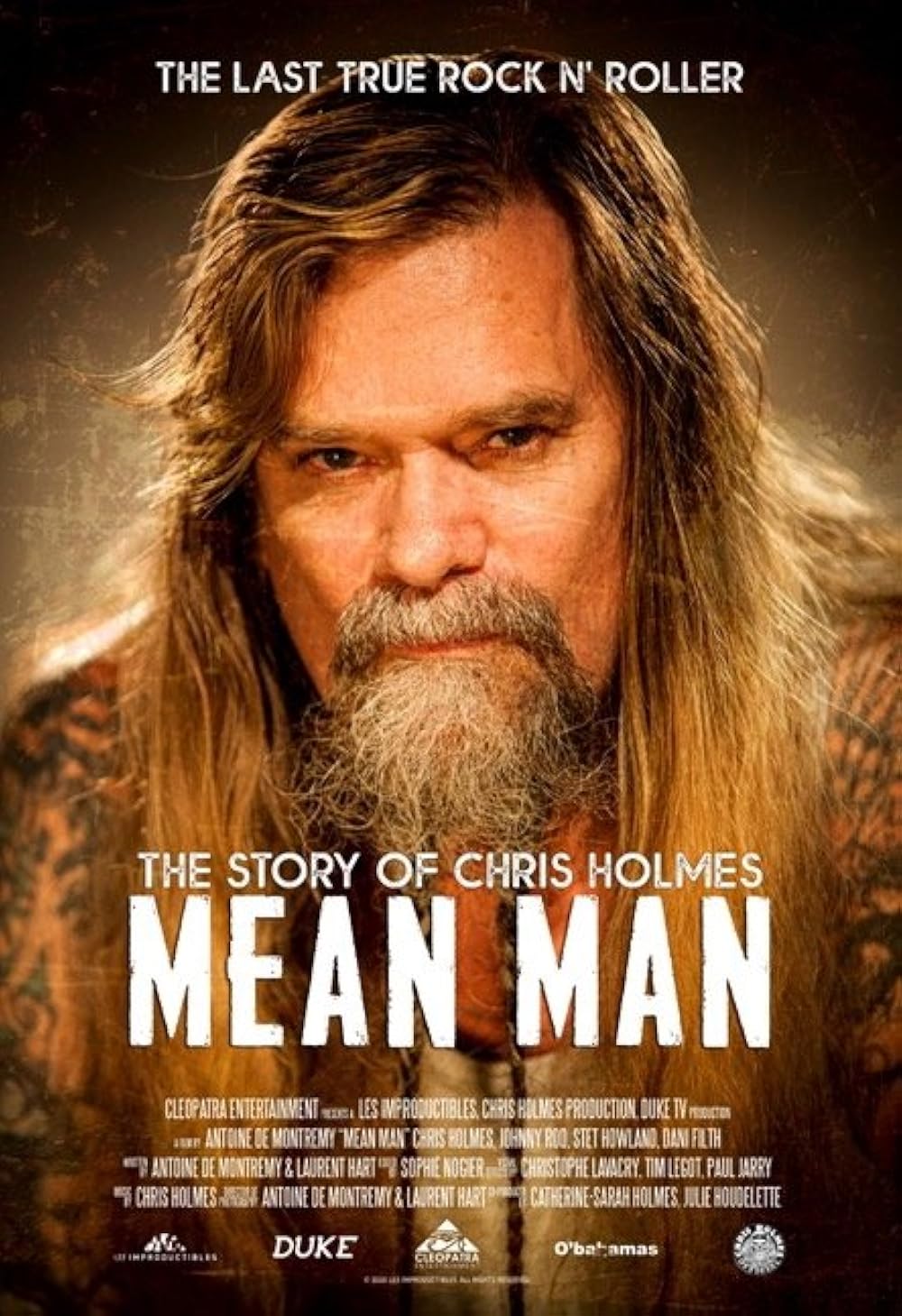

Plus connu, plus célèbre, mais pas moins en proie à ses démons, Chris Holmes. L’imposant guitariste d’un mètre quatre-vingt-seize s’est lui aussi vu honorer d’un documentaire très honnête et fidèle, loin de l’hagiographie bête et routinière de fans en extase. S’il est un personnage de la scène Heavy Metal qui a su garder la tendresse du public, c’est bien Chris. Ancien membre de W.A.S.P aux côtés de Blackie Lawless, il se confie comme jamais face caméra, pour témoigner de ses années de faste et de galère.

Alors qu’il a longtemps été le sidekick d’un leader autoritaire et condescendant (j’ai le souvenir d’une pitoyable interview en pleine promo de K.F.D, durant laquelle Blackie prenait un malin plaisir à le faire passer pour un imbécile), Chris a par la suite connu des heures beaucoup plus sombres, que ce Mean Man: The Story Of Chris Holmes résume sans misérabilisme. Ecrit et réalisé par les cinéastes français Antoine De Montremy et Laurent Hart (connus pour de nombreuses interviews musicales télévisuelles), ce documentaire attachant est né suite à la collaboration entre les deux hommes et Holmes pour filmer le clip de « Let It Roar » à Cannes. Ayant réussi à gagner la confiance du géant, Antoine et Laurent se sont lancés dans un travail de longue haleine, réunissant de nombreux témoignages de proches, d’anciens collègues, compilant la vie sur la route du guitariste, y ajoutant des images d’archive, proposant ainsi un travail fidèle à la personnalité de Chris, doux géant qui n’a pas toujours pris les bonnes décisions.

Quelqu'un a vu mon putain de rasoir?

Si la plupart d’entre nous se souviennent de lui pour son comportement outrancier sur scène et ses déclarations à l’emporte-pièce (dont cette fameuse interview dans la fameuse piscine, sans Loana toutefois), pour son côté sauvage et incorruptible, ses proches affectionnent une autre facette de son caractère, beaucoup plus calme, amical, sincère et d’une générosité rare. Avouant s’être bien fait enfler par Steven Edward Duren (« Je suis le seul gars du groupe qui soit jamais revenu pour se faire baiser deux fois », ça a le mérite d’être clair), mais continuant son parcours sans réelle amertume, Chris se concentre sur sa nouvelle carrière, débutée en France, aux côtés de son épouse.

Mean Man: The Story Of Chris Holmes est le type même de rockumentaire dans lequel les auteurs s’effacent devant leur sujet. Sans s’esbroufe ni effets inutiles, Antoine De Montremy et Laurent Hart présentent l’ex-star du Heavy Metal tel qu’il est réellement, un musicien passionné, investi, et qui n’a jamais cessé de produire des albums malgré l’adversité, les séparations, les escroqueries et les faux amis qui vous poignardent dans le dos. S’il n’est pas opposé à une reformation de son duo avec Blackie - si tant est que ce dernier lui verse enfin l’argent qu’il lui doit - Chris se montre très lucide et très heureux de sa situation, certes loin des paillettes de Los Angeles, mais parmi des proches qui l’aiment pour ce qu’il est vraiment et non pour l’image qu’il projette. Tourné comme le portrait d’un musicien lambda qui a connu les excès des 80’s américaines, Mean Man est un petit bijou d’humilité, bien loin des vidéos lancées sur le marché par W.A.S.P, ou des concerts débordants d’hémoglobine et de viande crue. A voir absolument pour apprécier encore plus son personnage central, et détester à souhait son ancien partenaire, aussi momifié que fourbe.

Last but definitely not least, l’hommage rendu par Felipe Belalcazar à l’un des godfathers du Metal extrême : Chuck Schuldiner. Sorti en 2016 après une longue attente due à un crowdfunding hasardeux et des complications de production, Death By Metal, du nom d’une des démos de MANTAS, brosse le parcours intégral d’un des musiciens les plus complexes et exigeant de la scène Death Metal…qui porte son nom.

Brutalement décédé en 2001 des suites d’un cancer, Chuck reste aujourd’hui encore l’une des icônes Metal les plus révérées dans le milieu, eu égard à son implication dans la naissance d’un genre qu’il a par la suite renié pour cause de dégoût. L’histoire de DEATH étant aussi tarabiscotée qu’un concert de SPINAL TAP, la gageure était difficile à relever tant l’homme a souffert d’une réputation de diva, ses relations avec ses musiciens, ses maisons de disques, ses managers entraînant des défauts de présentation, des tournées avortées, des disques remisés, et des colères sans fin.

Mais durant toute sa carrière, Chuck n’a eu qu’un seul et unique leitmotiv : aller plus loin, encore plus loin, transcender, sublimer, et améliorer sans cesse son jeu et son talent de compositeur. C’est ainsi qu’on retrouve au générique de ce documentaire certains de ses anciens partenaires les plus fameux, dont Rick Rozz, Steve DiGiorgio, Terry Butler, Gene Hoglan, Chris Reifert, mais aussi des relations comme les membres d’OBITUARY, et des intimes. La famille a d’ailleurs une place centrale dans cet exercice, et pas le plus glorieux. Alors qu’un appel aux dons avait été lancé par les Schuldiner pour tenter de guérir leur fils prodigue, cette même famille n’a pas hésité depuis sa mort à se lancer dans une vaste entreprise de collecte des brouzoufs en vendant aux enchères guitares, partitions, brouillons de paroles rejetées, tenues, sans vergogne, arguant de la nécessité de certains de leurs proches de ramasser un peu d’argent pour subvenir à leurs besoins. Les motivations derrière ce documentaire sont donc nébuleuses, mais le métrage en lui-même est fabuleux.

Merde, on ressemble à a-HA...

Le fan de DEATH n’apprendra certes pas grand-chose, mais l’amateur qui souhaite parfaire sa culture trouvera matière à titiller sa curiosité. Des débuts brouillons et hésitants jusqu’à la perfection absolue de Symbolic (The Sound Of Perseverance étant toujours sujet à controverse, mais il faut en entendre les démos pour comprendre son essence), de la méchanceté crasse de Leprosy jusqu’à la finesse Heavy de CONTROL DENIED, tous les épisodes de la carrière de DEATH sont passés en revue, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Le caractère de Chuck étant parfois erratique, il a conduit à des situations ubuesques, dont une fin de tournée…sans lui. Techniquement parlant, Death By Metal propose un montage nerveux, des interviews rondement menées, et des extraits de concerts jouissifs. Pour qui comme moi a découvert le groupe à la sortie de Scream Bloody Gore, ce documentaire est une plongée en apnée dans une jeunesse perdue, à la recherche des sonorités les plus graves et des tempi les plus rapides.

Mais en toute honnêteté, la qualité intrinsèque de Death By Metal n’est pas à la hauteur de la grâce immaculée de la musique de Chuck. Le DVD américain présente quelques erreurs techniques, des couleurs parfois trop contrastées, et un décalage dans les sous-titres qui gênera les moins anglophones. Il offre néanmoins un regard plein d’admiration sur un artiste unique en son genre, fan de Metal français dont il arborera les t-shirts avec fierté, passionné, et refusant tout type de concession, allant jusqu’à cracher sur la scène Death des années 90 avec laquelle il ne se sentait pas du tout en phase.

Si je meurs demain, je serai fier de ce que j’ai accompli disait Chuck.

Il y a de quoi.

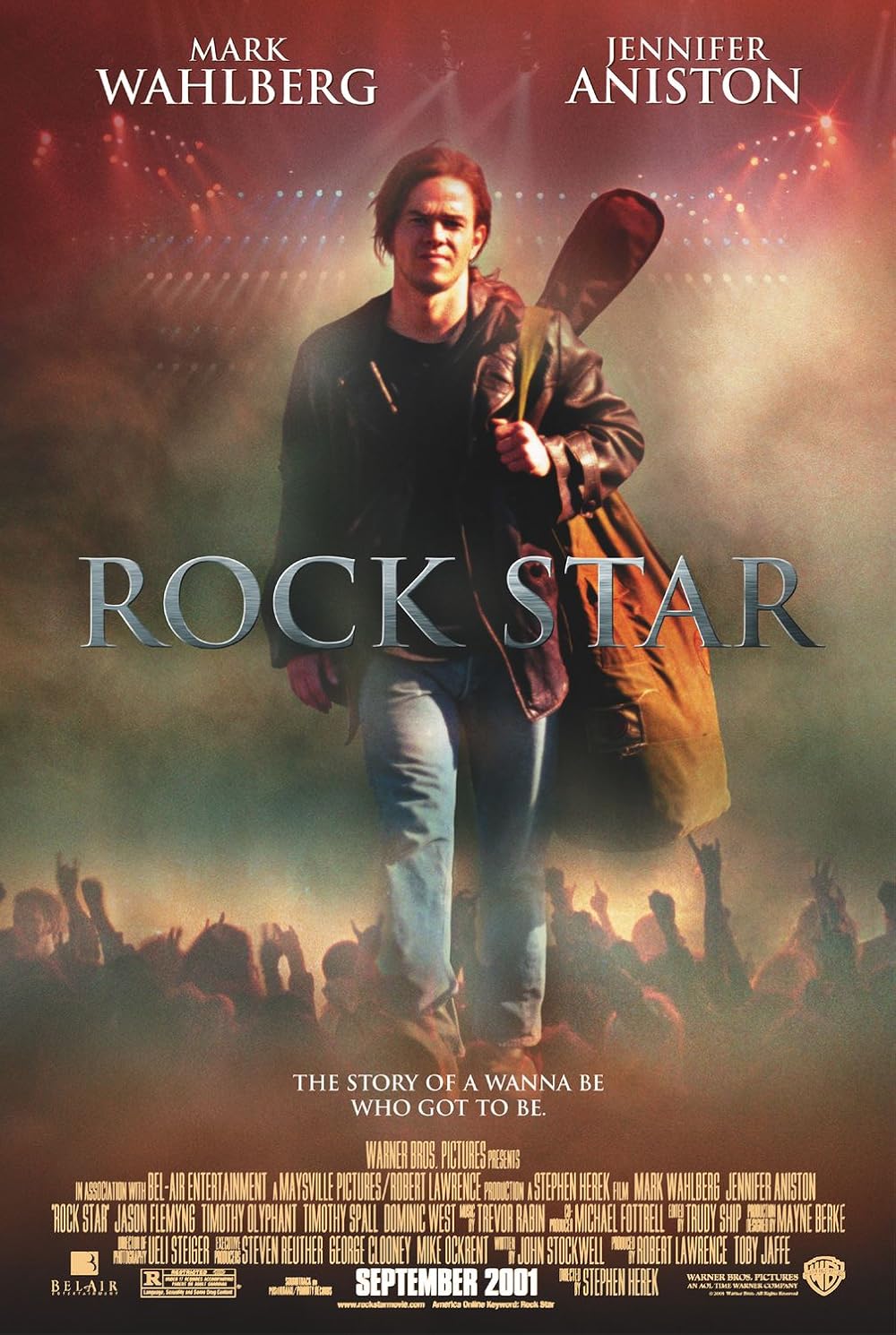

De la réalité à la fiction, entre le documentaire et le fantasme filmé, le biopic est un genre à part qui pour le moment, n’a trouvé que peu d‘écho dans la caverne de notre style de prédilection. Sans doute pas assez noble au regard des studios et des producteurs, le Heavy Metal n’a pas inspiré grand monde, alors même que le genre regorge de musiciens complètement à la masse et de parcours hors-normes. Mais faisons-nous le poids face aux monstres que furent Elvis, Michael Jackson, QUEEN, Johnny Cash, Ian Curtis, Tina Turner, Elton John ou les DOORS ?

Visiblement non, et l’exercice de style n’a produit qu’une poignée de métrages plus ou moins indispensables, et surtout, très récents. Beaucoup de films ont fait allusion à des groupes de notre galaxie, Almost Famous avec LED ZEPPELIN et BLACK SABBATH en étant un des meilleurs exemples, mais nos vedettes n’ont pas encore trouvé la plume adéquate pour retranscrire leur existence rongée par les drogues, l’alcool et autres relations sexuelles plus fugaces qu’une bonne idée gouvernementale.

En choisissant une échelle de progression partant de l’anecdotique au plus important, cette partie du dossier va se révéler évidemment assez courte, les exemples n’étant qu’au nombre de quatre, et encore, en assumant que l’un d’entre eux n’est pas vraiment un biopic, mais plutôt une biographie romancée et pas forcément autorisée.

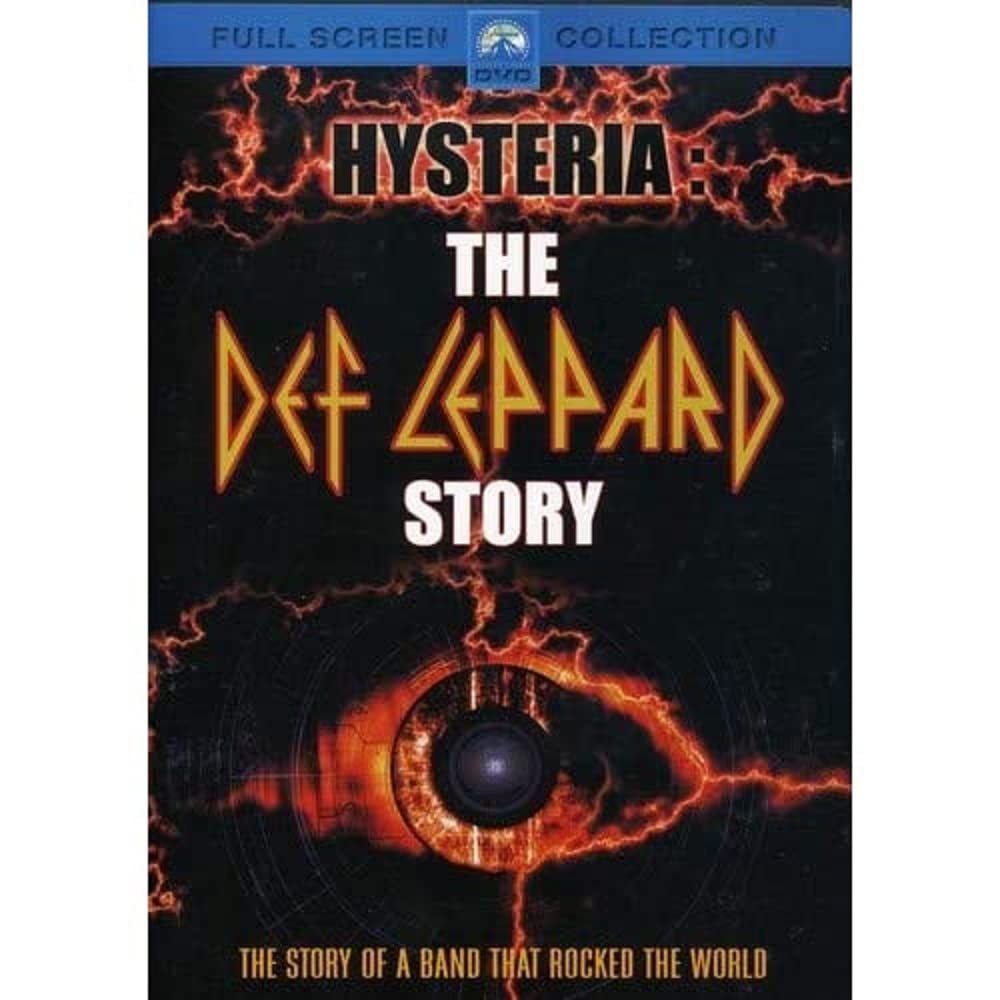

Commençons par le bas de l’échelle, avec en premier barreau Hysteria: The Def Leppard Story, véritable cas d’école de ce qu’il ne faut pas faire pour rendre hommage à des musiciens qu’on admire. J’exagère bien sur un tantinet, mais la virulence de mon propos n’a d’égale que la déception ressentie après visionnage de la bête. Alors que depuis très longtemps DEF LEPPARD fait partie de mes groupes préférés (et Hysteria mon album de Hard-Rock favori), et que je me réjouissais donc de cette fiction lui étant consacrée, je me suis retrouvé à regarder un téléfilm de qualité moyenne, dans lequel des comédiens tentent de surnager, en imitant le mieux possible leur modèle.

Pourtant, l’histoire mouvementée de DEF LEPPARD méritait un biopic à la hauteur de sa légende. Entre des débuts remarqués au sein de la NWOBHM, une reconnaissance immédiate du public et des millions d’albums vendus, entre les relations fraternelles et les accidents tragiques, les coups du sort et les albums franchement limites, le parcours des originaires de Sheffield est ici retranscrit sans folie, sans émotion, comme un bon élève rédige sa dissertation consacrée à un personnage historique important. Une réalisation sans imagination, des séquences live reproduites à l’identique mais à la caméra fatiguée avant d’avoir commencé à rouler, et un montage d’une nervosité égale à celle d’un paresseux en pleine crise de neurasthénie, Hysteria: The Def Leppard Story se contente de survoler son sujet, sans jamais essayer de percer le mystère DEF LEPPARD, seul groupe issu de la NWOBHM à avoir eu les honneurs du Billboard.

Mais Robert Mandel, tâcheron techniquement capable (dont le seul coup d’éclat fut le plutôt divertissant FX : Effet de Choc en 1986), à peine aidé par un scénario poussif signé à quatre mains par Christopher Ames et Carolyn Shelby peine à s’investir dans son sujet, et se contente de balader son objectif autour de cinq acteurs faisant ce qu’ils peuvent pour travailler leur accent et leur démarche.

Ça va encore nous coûter un bras ces conneries...

Sans aller jusqu’à parler de catastrophe inexcusable, Hysteria: The Def Leppard Story est une déception amère. Comme si les deux seuls faits intéressant l’équipe de production étaient l’accident de voiture de Rick et la dépendance de Steve, le téléfilm se traîne, ne profitant même pas de l’énergie des tubes originaux pour nous en donner pour notre argent. Si DEF LEPPARD n’a jamais été le parangon de la trilogie sex, drugs and Rock’n roll, il n’a pas non plus été fondé par des courtiers en assurances, les excès commis par Rick ou Steve n’ayant rien à envier à ceux de Slash ou Alice Cooper.

On peut arguer que l’ambiance un peu cosy du film renforce l’intimisme entre le spectateur et les musiciens, mais il est plus juste de souligner que DEF LEPPARD n’a pas été traité avec les égards qui lui étaient dus. En espérant qu’un jour un réalisateur vraiment passionné par le sujet consacre au quintet les deux heures qu’il mérite amplement, en faisant virevolter sa caméra comme Sav sa basse.