100 Albums à (re)découvrir - Chapitre 1

Attila, Anthem, Alien, 44 Magnum, Abstrakt Algebra , Action !, Adrian Dodz, After Hours, Ashbury, Atomic Angel, Bang Gang, Bewarp, Black Rose, Blind Fury, Bogeymen, Brian Mcdonald Group, Briar, Castle Blak, Cement, Cheetah, Chris Poland, Chyld, Cold Sweat, Culprit, Damien

De nos jours, avec l’explosion 2K d’Internet, il est difficile de NE PAS trouver un album, même sorti à compte d’auteur, même publié par un label microscopique, même à l’état de démo, même si on ne le cherche pas d’ailleurs. Les blogs de passionnés se multipliant, de vrais connaisseurs partagent leur culture avec le grand public afin de leur faire découvrir des œuvres méconnues, cachées loin dans l’ombre des géants si bien décrite par François Valery. Vous l’aurez donc deviné, le but de ce dossier n’est pas de vous parler d’albums que vous connaissez déjà par cœur, que tout le monde a honoré d’un commentaire ou d’un livre entier, mais bien de vous entraîner dans les couloirs du temps pour y rencontrer des personnages plus anecdotiques, mais pas moins sympathiques pour autant.

Ces albums sont le fruit d’une réflexion totalement subjective, basée sur quelques décennies de culture Heavy Metal. Des heures passées à se souvenir de quelques manchettes dans les magazines nationaux, sur les sites pointus, mais aussi à dégraisser des classements de ce que l’on appelle les « Overlooked albums », ces disques pratiquement inconnus du grand public, mais que certains ont choisi comme œuvre phare, dans l’alcôve des initiés qui se passent le mot avec un goût d’aventure dans la bouche.

Ici donc, pas de MAIDEN, pas de WASP, de PRETTY MAIDS, de METALLICA, d’ACCEPT, de JUDAS PRIEST ou autres RATT, DOKKEN et consorts. Mais des groupes à la carrière parfois météorique, auréolée d’un statut culte, et d’une poignée d’albums très recherchés. D’autres, au contraire, ont connu un beau parcours, au Japon, en Espagne, en Allemagne, sans vraiment susciter l’émotion à grande échelle. Certains de ces disques en pressage original (vinyle ou CD) atteignent des sommes très respectables sur les plateformes de vente, et certains le méritent d’ailleurs amplement. Leur recherche est en quelque sorte la quête d’une vie, une quête qui ne s’arrête jamais, puisque à l’instar de la religion, la passion et la connaissance vous font comprendre que plus vous en savez, moins vous en savez. A savoir que lorsque vous tombez sur une poignée d’artistes méconnus, une pelletée encore plus grosse vous attend derrière.

Comme je le disais plus tôt, cette liste est totalement subjective. Elle ne prétend pas servir de modèle pour construire une discographie idéale, et n’a pour ambition que de vous faire découvrir des groupes méconnus, injustement la plupart du temps, auxquels vous pourrez ajouter les vôtres. Elle vous fera parcourir le monde, les années, vous entrainera du Japon aux Etats-Unis, de 1981 à 1990 et plus, et constitue un point d’entrée que je juge intéressant pour tout amateur de musique désireux d’élargir ses connaissances. Mais elle est avant tout le témoignage d’une passion que je souhaite partager avec vous, en toute humilité. Chaque entrée est accompagnée d’une courte bio et chronique, histoire d’en savoir un peu plus, de quelques œuvres référentielles se rapprochant de leur ambiance, et d’un line-up d’époque.

Dans cette liste, vos trouverez sans doute des groupes qui vous parlent, puisque certains noms assez répandus s’y sont glissés, comme ceux de LEATHERWOLF, GRAVESTONE, HIGH POWER, ANTHEM, LION ou VIPER. J’ai évidemment tenté de ne cibler que les albums les plus mésestimés de l’histoire du Heavy Metal/Hard-Rock, mais comme de nombreux passionnés lisent notre webzine, il est évident qu’une poignée d’entrées se feront moins surprenantes que les autres. Nonobstant ces quelques arguments, cette première salve d’une centaine de disques saura je n’en doute pas titiller votre curiosité et vous donner envie d’en savoir plus sur ces musiciens ayant grandi dans l’ombre des influences les plus marquantes de leur époque.

Le tome II suivra, puisque l’histoire de notre musique préférée regorge de ces disques édités confidentiellement, inconnus au bataillon, noyés dans la production de l’époque, et il faudrait plus qu’un simple dossier pour les rassembler : une encyclopédie. Mais là n’est pas mon but, et je vous laisse vous plonger dans un pan d’histoire moins connu que celle racontée dans les livres, celle qui parle des groupes que le destin n’a pas daigné aider de son proverbial coup de pouce.

1 - 44 MAGNUM - Street Rock'n Roller

44 MAGNUM est l’un des plus anciens - si ce n’est le plus ancien avec BOW WOW - groupe de Hard n’Heavy du pays du soleil levant, mais pas forcément le plus reconnu. Il faut dire que le quatuor a connu une trajectoire assez peu régulière, passant sans vergogne d’un Hard saignant à un AOR plus modulé au milieu des années 80. Mais nonobstant ce virage négocié avec plus ou moins de finesse, le groupe d’Osaka mérite largement sa place au panthéon des légendes japonaises au même titre que certains de ses collègues comme LOUDNESS.

Des deux premiers albums, le choix est difficile. Tous les deux sont excellents, mais j’avoue une préférence tout à fait subjective pour ce Street Rock'n Roller qui n’est pas sans évoquer une tentative d’américanisation de la part d’un groupe rompu à l’exercice du riff killer et de la pose étudiée. On sent en effet de nombreuses réminiscences de la scène californienne sur ce second long, qui fit la part belle aux gimmicks Glam, avec ces chœurs omniprésents et ces refrains en diamant.

Pochette débauche qui rappelle le mythique Rock Until You Drop de RAVEN, mais aussi les parties fines backstage des groupes de Los Angeles, musique calquée sur le Hard en vogue du côté de l’Occident, et chansons parfaites, soignées mais sauvages, dans la plus pure tradition de la scène explosive de Californie. Et si les futures concessions sont déjà tangibles (« Loving You », tendre et smooth en oreilles), l’énergie est toujours aussi explosive comme en témoignent les deux premiers morceaux « Street Rock'N Roller » et « Look Out ». Et si le quatuor ne dispose pas d’un atout comme Akira Takasaki dans sa manche, il peut néanmoins s’appuyer sur le talent de Satoshi Hirose qui lâche des interventions tout à fait respectables.

Mais avant que Love Or Money ne vienne les coincer dans les rangs des romantiques en 1987, Street Rock'n Roller reste fidèle à son titre, et nous propose un Rock n’Roll de rue, joué par des musiciens affamés de riffs d’acier (« Nightmare »), qui s’autorisent déjà quelques incartades plus commerciales (« It's Too Bad », presque précurseur de la dynamite Glam des années 86/87 et même de la vague Fusion plus tardive).

En substance, il n’y a quasiment rien à jeter sur ce deuxième album, même si certains morceaux s’enfoncent dans les sables mouvants du classicisme Heavy (« Friday Night », hymne un peu mollasson). Mais ces quelques erreurs sont rapidement corrigées par des allusions à la NWOBHM (« Victory Oath », et sa basse goulue) et des moments de sensibilité délicieux (« You Are Everything To Me ».).

Proto-Glam, entre Hard formel et envie de s’extirper du carcan de l’orée des années 80, Street Rock'n Roller est cru de ton, mais intelligent de fond. On y sent un groupe hésitant entre deux désirs, en plein équilibre, qui finalement penchera du mauvais côté de la balance pour tenter une percée à plus grande échelle.

Line Up : Hironori Yoshikawa - basse, Satoshi Hirose - guitare, Tatsuya Umehara - chant et Satoshi Miyawaki - batterie

Date de sortie : 25 septembre 1984/Moon RecordsPhilips

Recommandations auxiliaires : Bow Wow - Warning from Stardust, X-Ray - Tradition Breaker, Action ! - Hot Rox

2 - ABSTRAKT ALGEBRA - Abstrakt Algebra

Durcissons un peu le ton et changeons d’époque pour nous téléporter dans les nineties, décade Ô combien fertile en matière de Metal inattendu et prospère. En marge des majors et des grosses sorties, en aparté d’une grungite galopante de la part d’anciennes stars des années 80 ont grandi quelques artistes résolument différents, parfois en mode étoile filante éclairant notre ciel d’un feu ardent avant de mourir dans les ténèbres de l’oubli.

Et en parlant de ténèbres, autant dire que CANDLEMASS en connaissait un rayon de son Doom pesant, insistant et gentiment ésotérique. Un background de choix pour tout musicien désireux d’explorer la légende de BLACK SABBATH, mais aussi un terrain fertile pour des expérimentations contre-nature. Et c’est ainsi qu’après le split du groupe en 1994, Leif Edling, bassiste de CANDLEMASS fonda ABSTRAKT ALGEBRA…

Entouré par un line-up de pointures, Leif ne contredit pas ses principes antérieurs, mais décida d’injecter un peu d’énergie à son Doom adoré pour nous proposer une sorte de proto-Doom progressif, souvent à la lisière d’un Power Metal technique, mais surtout, terriblement bien écrit et composé. Si évidemment l’ombre de son groupe d’origine planait souvent bas sur les morceaux (« Nameless »), si l’ambiance générale de l’album était bâtie sur une tension permanente, les accointances avec une violence ouverte étaient palpables dès l’ouverture de « Stigmata », que SANCTUARY/NEVERMORE auraient certainement pu proposer sans avoir à la dénaturer.

Porté par le chant incroyable de Mats Levén (un CV époustouflant, et toujours une référence aujourd’hui), Abstrakt Algebra incarnait avec une grâce étouffante le désir d’un musicien d’explorer de nouveaux horizons, sans rien renier de son glorieux passé. Entre puissance ouverte digne de la Bay-Area et évolutions plus atmosphériques et Doom, cet unique album jouait la carte de la méchanceté et de la grandiloquence, sans tomber dans les travers parfois opératiques de CANDLEMASS. L’incroyable redondance des riffs, les chœurs bien placés, les mélodies mineures, les heurts rythmiques malins (« Shadowplay »), les clins d’œil ludiques (« April Clouds »), tout était fait pour lier le passé à l’avenir, et surtout, à proposer un gigantesque album de Heavy Metal stricto sensu.

En cadeau inestimable, le groupe avait même la générosité de nous laisser sur un épilogue grandiose de plus de quinze minutes, résumant toutes les options de l’album, et nous envoutant de ce Power-Doom improbable sur le papier et pourtant si crédible dans les faits. Dommage que l’aventure n’ait pas duré, mais cette brièveté confère une aura mystique à cet album qui aurait dû connaître une suite, avant que CANDLEMASS ne se reforme. ABSTRAKT ALGEBRA, une incongruité géniale dans le paysage chargé des années 90, et le souvenir merveilleux de cette prise de risques qui a animé cette décennie.

Line Up : Leif Edling - basse, Mats Levén - chant, Simon Johansson - guitare, Mike Wead - guitare et Jejo Perković - batterie

Date de sortie : 15 Avril 1995/Rock Dream Records

Recommandations auxiliaires : Candlemass - Ancient Dreams, Confessor - Condemned, Conception - Parallel Minds

3 - ACTION ! - Warning in the Night

Lorsque l'on parle de Hard/Heavy asiatique des 80's, on pense évidemment illico à LOUDNESS, EZO, X-JAPAN. Ce sont les trois noms qui reviennent sans cesse lors de conversations, pourtant, ils sont loin d'être les seuls dont les vinyles sont arrivés jusqu'en Europe. C'est ainsi qu'un très bon combo, ACTION!, n'a jamais eu droit aux mêmes honneurs, ni même au devoir de mémoire, si ce n'est par quelques honorables blogs qui citent régulièrement son travail.

ACTION! s'est formé au Japon en 1982, à Osaka plus précisément, sous l'impulsion de Yoshirō Takahashi (Chant, guitare), Mototsugu Yamane (Guitare), Keiichi Ōtani (Basse), Hitoshi Motomiya (Batterie). Deux ans plus tard, un EP, une vidéo et un longue-durée voient le jour. Le groupe trace sa route, et quelques mois plus tard, leur second LP, l'excellent Heart Raiser sort sur le marché. Puis Mototsugu Yamane est remplacé par Daisuke Hirokawa, et en 1986 déboule Warning In The Night, très influencé par la vague Hard/Heavy mélodique US de l'époque.

Pour résumer l'affaire, faisons simple. Disons juste que Warning était tout ce que l'on était en droit d'attendre d'un album de Heavy à l'époque. Moins agressif que LOUDNESS ou EZO, tout en restant aussi Heavy la plupart du temps, ACTION! jouait à fond la carte de la mélodie puissante, un peu à la manière d'un TIGERTAILZ en beaucoup moins Glam, et sans prétendre révolutionner quoi que ce soit, se permettait bien des audaces, en tout cas, beaucoup plus que nombre de groupes confirmés. Et si le quatuor avait vu le jour aux USA, je parierais bien un original des Soundhouse Tapes qu'il aurait cassé la baraque. Mais nous ne changerons pas l'histoire...

Le leitmotiv de Warning In The Night était simple. Donner envie de bouger, de chanter à tue-tête, en gros de faire la fête. Dès " Bowy 1984", les point sont mis sur les I, et l'énergie développée impressionne. Certes, le schéma est convenu, les structures sont connues, mais quelle pêche!! Up tempo ravageur, riff d'airain saccadé qui tronçonne, basse en place et voix atypique, c'est une ouverture impeccable, qui donne envie d'aller plus loin, beaucoup plus loin.

"Roll Over Junk Lady" et son délicieux fumet HANOI ROCKS apporte encore plus de fraîcheur à l'écoute, et son refrain aux chœurs en cascade séduit. Dans le même style sur la face B vous attend l'imparable "Making Love", un peu Vinnie VINCENT dans l'esprit, avec cette voix haut perchée et ces soli hyper actifs.

Mais ACTION! sait aussi se faire plus dur à l'occasion, sans pour autant se perdre en violence comme en témoigne l'hymne "Noise" au riff sautillant sur tempo mordant. C'est sans doute une illustration parfaite de l'art des japonais pour trouver l'arrangement qui tue, le détail qui frappe (ici, un refrain scandé, un chant épileptique, un gong, etc...), illustration renforcée par la profession de foi "100.000 volts", qui démarre comme l'éternel "Overkill" de MOTORHEAD, avant d'exploser d'une fougue juvénile extraordinaire. Daisuke Hirokawa laisse parler la poudre et se jette corps et âme dans des soli furieux, tandis que le rythme insufflé par Ōtani et Motomiya ne faiblit jamais (soulignons d'ailleurs la créativité de la paire rythmique, jamais à court d'un gimmick ou d'une intervention rebondissante).

Line Up : Keiichi Ohtani - basse, Daisuke Hirokawa - guitare, Yoshiro Takahashi - chant/guitare et Hitoshi Motomiya - batterie

Date de sortie : 5 mars 1986/Philips

Recommandations auxiliaires : EZO - EZO, Anthem - Gypsy Ways, 44 Magnum - Street Rock'N Roller

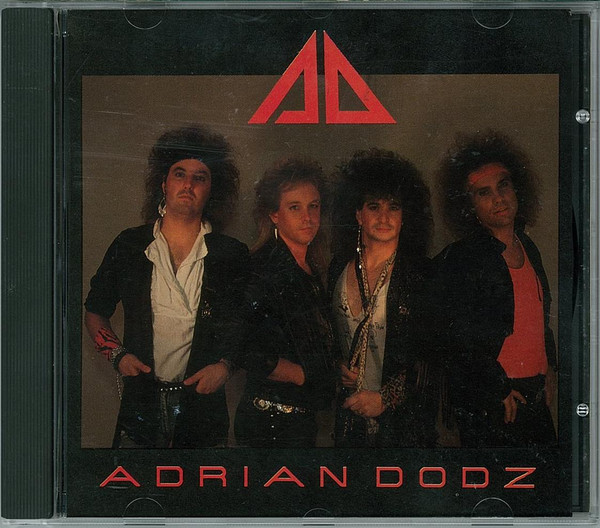

4 - ADRIAN DODZ - Adrian Dodz

Parler d’ADRIAN DODZ, c’est un peu utiliser la synecdoque ultime, désigner l’armada par l’un de ses emblèmes, cette armada de groupes nés dans les années 80 qui auront connu une carrière météorique sans vraiment se faire remarquer, tout en laissant des traces patentes dans la mémoire des passionnés. Car bien évidemment, rien ne vient différencier ce groupe américain des dizaines ayant émergé de Californie, de l’Arizona ou tout autre état des Etats-Unis, à la conquête de l’Ouest pour profiter du filon en or déniché par les têtes d’affiche.

Né en 1988, ADRIAN DODZ a pris le nom de son frontman, le plus remarquable de ce line-up avec sa voix puissante et rauque, terriblement Rock, aux accents chauds de la Californie la moins tendre. Un premier album éponyme voit le jour, et rappelle immédiatement d’autres artistes capés, DOKKEN, WHITE LION, SLAUGHTER, SHARK ISLAND, BON JOVI, pour un Hard-Rock très mélodique, mais délicieusement agressif.

Rien de notable ne permet d’extraire cet album de la production pléthorique de l’époque. Ses chansons ne sont pas meilleures, son style est passe-partout, mais quelque chose dans ces morceaux accroche l’oreille, et notamment le jeu incroyablement puissant et féroce du guitariste John Bushnell, qui en sus de nous déchirer les chairs de riffs saignants, nous gratifie de soli parfois dignes d’un Malmsteen en pleine forme ou d’un Vito Bratta moins humble.

De quoi occuper une position enviable dans les charts, si le label du groupe avait été plus important, et ses passages radios plus nombreux. Mais comme nombre de leurs homologues underground de l’époque, les ADRIAN DODZ ne connaitront qu’un succès d’estime à petite échelle, malgré la présence de tubes potentiels comme « Wrapped Around Her Finger », au déhanché presque Funk, ou le très radiophonique « Don't Let A Good Thing Slip Away » dont BON JOVI aurait pu s‘emparer pour ajouter un bonus sur son premier album éponyme.

Entre Hard efficient et Rock mélodique à la JOURNEY, ADRIAN DODZ était plus qu’un simple groupe, il était en quelque sorte un énième chevalier du rêve, l’emblème de tous ces musiciens désireux de se couper une part du gros gâteau. Un emblème qui savait manier les codes du Glam nerveux et du Hair Metal teigneux (« On Down The Line »), et qui finalement, en restant classique, signait un album presque parfait, taillé pour les radios, et surtout, pour cette frange du public accro à la mode Californienne des chœurs prépondérants et des refrains sucrés (« One Night Lover »).

Je ne tenterai pas de vous vendre cet album comme une pièce unique (même si le prix de son édition originale reste très élevé), mais comme une carte postale américaine de son temps, avec palmiers, jolies filles, et couplets d’acier. Une sorte de crossover géant de toutes les tendances américaines de l’époque, et une réussite absolue pour qui a l’oreille fine et le cœur sensible.

Line Up : Hal Selzer - basse, John Bushnell - guitare, Fred Dodds - chant et Joey Nevolo - batterie

Date de sortie : 1988/Rock Dream Records

Recommandations auxiliaires : DALTON - The Race is On, FORTUNE - Fortune, ALIEN - Alien

5 - AFTER HOURS - Take Off

Dans la seconde moitié des années 80, le Hard-Rock opère son virage le plus spectaculaire, et passe d’un mouvement radical à un style beaucoup plus abordable pour le mainstream. Ainsi, les charts ouvrent grandes leurs portes à ces groupes capables d’insuffler une bonne dose de mélodie dans leurs morceaux, et ainsi, de proposer une sorte de Hard-Pop accrocheuse et truffée de gimmicks. Les noms les plus connus de ce Crossover sont évidemment BON JOVI, EUROPE, qui suivent les traces des grands de l’AOR issus des années 70, BOSTON, JOURNEY, REO SPEEDWAGON, et j’en passe.

De ce mouvement dit « Hard-FM » ou « Commercial », surnagent donc des leaders, mais aussi des acteurs de l’ombre beaucoup plus méconnus qui méritent une réhabilitation immédiate. En s’engouffrant dans cette brèche, les musiciens du monde entier découvrent donc les délices d’un Hard-Rock beaucoup plus smooth, mais pas moins agressif pour autant. En témoigne le premier album des anglais d’AFTER HOURS, venus de Southampton, et composé d’instrumentistes rodés à la question.

Ne vous fiez surtout pas au quatrième de couverture de l’édition CD de Take Off, et chassez de votre mémoire cette horrible photo de cinq gentils crétins des Alpes en survêtement réglementaire : ce premier album est une perle noyée dans l’océan de la production de l’époque, et propose des chansons aussi fraiches qu’énergiques, dignes des meilleurs tubes du JOURNEY de légende, ou du répertoire des confrères de SHY. Avec un tube de la puissance de « Better Late Than Never », AFTER HOURS avait largement de quoi défier les cadors sur leur propre terrain. Distribué par FM Revolver, ce premier album n’eut pas la chance d’une distribution digne de ses qualités, et c’est très souvent à postériori, des années plus tard qu’il a acquis ses lettres de noblesse.

Et pourtant, Take Off aurait largement mérité les honneurs du Billboard, lâché du bon côté de l’Atlantique. « Stay By My Side », sublime balade en mode mineur, « Take Off », hymne 80’s truffé de synthés et porté par un riff classique mais rageur, ou « The Game » et sa ligne de chant superbe à rendre fier Steve Perry auraient dû rencontrer un public plus large, et le séduire jusqu’au bout de la nuit.

Impeccable de bout en bout, superbement produit par Robin Black, Take Off osait même le risque maximum, en se frottant au classique « Paint it Black » des STONES, introduit par un solo homérique. Et alors que cette reprise aurait pu s‘avérer catastrophique pour l’album, elle lui apportait une plus-value exceptionnelle en transformant cet imputrescible du Rock en hymne hédoniste d’eighties colorées. Une cover révélatrice du potentiel d’un groupe fantastique, qui malheureusement se perdra en route et connaitra de nombreux changements de line-up.

Line Up : Martin Walls - basse, Tim Payne - guitare, John Francis - chant et Mark Addison - batterie

Date de sortie : 1988/FM Revolver

Recommandations auxiliaires : Skagarack - Hungry for a Game, Treat - Treat, Prophet - Prophet

6 - ALIEN - Shiftin’ Gear

Si vous cherchez l’album de Hard-FM/AOR/Hard mélodique parfait pour conclure la décennie 80 en fanfare, vous disposez d’un panel assez intéressant d’œuvres. Mais il est évident que le deuxième album des suédois d’ALIEN figurera en tête de liste tant son tracklisting ne laisse passer aucun défaut de production ou de composition. Et pourtant, quelle bataille pour en arriver là…

Fondé fin 1986 par le guitariste Tony Borg, ALIEN voit donc le jour en pleine explosion commerciale du Hard-Rock aux Etats-Unis, épiphénomène qui ne touche pas la Suède, mais qui en stimule certains musiciens ayant grandi au son de JOURNEY, BON JOVI, DEF LEPPARD et autres ardents défenseurs d’une musique de qualité radiophonique. En 1988, le premier album éponyme voit le jour, et peut se concevoir comme un diamant brut ni taillé ni poli, ou comme les prémices d’un talent énorme à venir.

En deux ans, le groupe connaît un remaniement de fond en comble, avec le seul Tony Borg aux commandes, qui cette fois-ci, s’empare de la basse. Exit donc le quintet initial, pour un nouveau look artistique, volontiers porté sur la douceur et l’accessibilité. De fait, Shiftin’ Gear est une accélération vers la perfection incroyable, tant au niveau du son que des idées porteuses. Et croyez-moi quand je vous dis qu’une simple écoute de « Hold On Move On » suffisait largement à l’époque pour rendre accro le moindre afficionado de Rock harmonique et policé.

Exit Jim Jidhed, qui laisse son micro à l’incroyable Pete Sandberg, dont le chant puissant et nuancé apporte une gigantesque plus-value à certaines compositions plus sensibles. On l’entend à son meilleur sur le sentimental « Don't Turn Me Away », ballade à l’accent pastoral laissant une énorme place aux chœurs, et dont le solo anthologique est encore discuté à l’heure actuelle.

Entre Rock dur et Pop très musclée, ALIEN savait jouer les apprentis-sorciers, imitant parfois à la perfection le WHITESNAKE des années californiennes (« Strangers In A No-Mans Land »), ou le MAGNUM mâtiné de SHY (« Desperate Dreams »). Une connaissance approfondie du lexique AOR, une interprétation sans failles (les arrangements sont discrets mais notables, notamment aux claviers), de quoi faire la nique aux têtes d’affiches les plus indéboulonnables, mais surtout, un soin particulier apporté à chaque secteur de jeu, avec une section rythmique percutante et fluide, et un chanteur d’exception, concrétisant la vision de son guitariste.

Des tubes comme s’il en pleuvait, toujours sur un mid tempo souple (« Turn on the Radio », un hommage à AUTOGRAPH plus vrai que nature), des ballades envoutantes, avec un fond de Pop des années 80 (« Angel Eyes »), pour un résultat qui comme je le disais frôlait la perfection dans son genre. ALIEN changeait de braquet avec Shiftin’ Gear et signait un album attachant, qui en 2022 n’a pas pris grandes rides. Le groupe, toujours en vie, a continué sa carrière avec quelques hiatus, mais se montre toujours capable de retrouver cette magie par intermittence.

Line Up : Tony Borg - guitare/basse, Pete Sandberg - chant, Imre Daun - batterie et Berndt Andersson - claviers/orgue Hammond

Date de sortie : 1990/Virgin

Recommandations auxiliaires : Talisman - Talisman, 220 Volt - Eye To Eye, Dokken - Back For The Attack

7 - ANTHEM - Bound to Break

Lorsque Bound to Break sort, ANTHEM est déjà un groupe établi au Japon. Formé à Tokyo en 1981, le quatuor a sorti deux premiers longue-durée, célébrés par la critique et les fans de Heavy Metal, bien que l’Occident n’ait jamais entendu parler d’eux, sauf ceux qui ont eu la chance de dénicher Anthem ou Tightrope en import, à des prix indécents. A l’image de leurs confrères de LOUDNESS, les membres d’ANTHEM jouent un Heavy Metal dur, dans la lignée des premiers MAIDEN ou de JUDAS PRIEST, et ne font encore aucune concession mélodique excessive pour séduire un marché américain qui ne les laissera pas pousser ses portes (bien que l’album y soit distribué par Medusa Records).

A l’heure de Bound to Break, le combo est soudé comme jamais, et a déjà perfectionné sa musique au point de la rendre terriblement compétitive sur le marché japonais du Heavy Metal. Les plus die-hard des fans remarquent immédiatement un polissage au niveau des compositions, certainement dû à la production du gourou Chris Tsangarides, rompu à l’exercice du Metal le plus pur, et déjà fort d’une expérience non négligeable. Il est ainsi facile de voir en ce troisième album le rival parfait du classique Thunder in the East de LOUDNESS, ce qu’il est dans un certain sens.

Et si ANTHEM ne dispose pas d’un guitar-hero de la trempe d’Akira Takasaki, il peut toutefois se reposer sur les capacités incroyables de son chanteur Eizo Sakamoto, sorte de croisement nippon entre Rob Halford et Bruce Dickinson. Et dès « Bound To Break », title-track d’ouverture élancé, on comprend vite que le quatuor a faim de victoires, et qu’il n’est pas encore prêt à ralentir le rythme.

Heavy Metal tonitruant mais toutefois perméable aux influences américaines les plus velues, Bound to Break est l’œuvre d’un groupe conscient de ses moyens et possibilités, et capable de rivaliser avec la puissance d’ACCEPT et de RIOT (« Empty Eyes », brulot Speed permettant au métronome fou Takamasa "Mad" Ohuchi de malmener sa double grosse caisse). Un groupe qui sait qu’il a une carte maîtresse à jouer pour occuper les avant-postes, et qui pour l’occasion, lâche ses riffs les plus probants (« Show Must Go On! »).

D’un classicisme certain, Bound to Break est un effort collectif solide de bout en bout, arrangé comme un album de tête d’affiche européenne ou américaine. Et si l’on sent une petite baisse de régime en deuxième partie de métrage, la qualité est toujours au niveau, et la prestation remarquable.

Entre mid-tempo appuyé et vélocité maîtrisée, ANTHEM passe en revue toutes les composantes d’un Heavy Metal formel, brillant, puissant, et livre là une prestation sans faute, qui laisse déjà augurer du triomphe que sera Gypsy Ways (distribué en Europe par Music For Nations). On note déjà cet esprit d’ouverture sur le plus médium et Rock « Machine Made Dog », et Bound to Break laisse une impression durable de qualité, même si pour certains, il ne constitue qu’un lien entre le sauvage Tightrope et le plus européen Gypsy Ways.

Toujours actif en 2022, le groupe a connu une carrière remarquable, et reste aujourd’hui l’un des piliers de la scène Metal nippone, l’une des plus productives au monde.

Line Up : Naoto Shibata - basse, Hiroya Fukuda - guitare, Eizo Sakamoto - chant et Takamasa "Mad" Ohuchi - batterie

Date de sortie : 5 mars 1987/Nexus

Recommandations auxiliaires : Loudness - Thunder In The East, Overdrive - Metal Attack, Liege Lord - Freedom's Rise

8 - ASHBURY - Endless Skies

Voilà un album totalement atypique, même dans la production hétéroclite de 1983. Alors que le Metal s’apprête à connaître un grand virage avec l’explosion de la scène californienne et le tassement commercial de la NWOBHM, la montée des musiques extrêmes et l’ouverture sur les synthés des années 70, un duo de frangins texans sort son premier album, à compte d’auteur, complètement noyé dans les sorties de l’époque…Et pour cause. On sait que le public Metal n’est pas le plus ouvert du monde, et le crossover n’est pas encore - loin de là - un mot passé dans le langage courant dans cette première moitié des années 80. Alors, un mélange assez fabuleux de Rock mainstream, de Southern Rock, de Folk et de Pop a logiquement surpris tout le monde…sauf ceux qui connaissaient le groupe en live, puisqu’il tournait énormément dans le sud des Etats-Unis.

Et alors que DEF LEPPARD explose avec Pyromania, que MAIDEN lâche son deuxième album avec Bruce Dickinson, que RATT, MÖTLEY CRÜE, QUIET RIOT s’imposent sur le marché ricain, ASHBURY propose au public un voyage tout à fait différent, et prône même des valeurs nostalgiques bien avant l’heure old-school.

Les deux frères Davis savent ce qu’ils veulent, et on s’en rend compte dès le premier titre de cet Endless Skies. Production smooth, mélodies proéminentes, voix posée, licks malicieux, le Hard-Rock est assez loin, même si la distorsion n’est pas sans rappeler une version plus musclée des OUTLAWS. Mais loin d’un simple Rock sudiste comme on en avale à la louche au Texas, la musique d’ASHBURY se veut sauvage et ciselée à la fois, avec des parties de guitare partagées très propres, et des lignes de chant qui se complètent à merveille et rappellent le meilleur des EAGLES les plus électriques.

Ne pensez pas pour autant que le public passionné de Hard-Rock a eu raison de faire l’impasse sur cet album inclassable. Si tout n’est pas imperfectible, la plupart du répertoire est d’une qualité surprenante, à l’image de l’évolutif « Vengeance » qui n’est pas sans évoquer un mélange astucieux entre BLACK SABBATH et MANILLA ROAD. Les soli y sont pertinents, l’ambiance prenante, et la voix - toujours mid - hypnotique, effaçant d’un léger vibrato mesuré les quelques doutes des sceptiques.

Je ne veux pas vous leurrer, certains morceaux seront sans doute un peu trop pastoraux pour vous. « Madman » aurait pu être né d’une jam entre Crosby, Stills, Nash et Young, « Hard Fight » fleure bon les ballades de la NWOBHM revues et corrigées Texas night, mais heureusement, lorsque le rythme s’emballe et que la basse multiplie les boucles, les cheveux s’envolent et les préjugés disparaissent (« No Mourning »)

Aussi difficile d’accès soit Endless Skies avec ce son si daté, cette inspiration si éloignée des standards de l’époque (« Mystery Man » sonne presque comme un inédit de DIRE STRAITS placé sur un album des ALLMAN BROTHERS BAND), il n’en demeure pas moins une curiosité savoureuse, un moyen de remonter le temps et de se souvenir du naturel de ces seventies qui ne se posaient pas encore de vulgaires et stériles questions de style. Et en ayant l’esprit suffisamment ouvert, on y découvre des morceaux attachants, d’autant que la production a très bien vieilli. Une jolie surprise, et un disque qui demande à être redécouvert. Encore et encore. Le naturel le vaut bien.

Line Up : Rob Davis - chant/guitare/claviers, Randy Davis - chant/guitare/basse, Johnny Ray - batterie

Date de sortie : 1983/Ashbury Music

Recommandations auxiliaires : Winterhawk - Revival, Manilla Road - Crystal Logic, Jethro Tull - Aqualung

9 - ATOMIC ANGEL - Atomic Angel

ATOMIC ANGEL fait partie de ces milliers de groupes ayant émergé dans les nineties, avec un potentiel certain, mais dont la carrière a été stoppée net par l’impossibilité de dénicher un contrat. Il faut dire que le train du succès avait quitté la gare depuis quelques années, et que sans pratiquer un Rock alternatif ou proposer une habile copie de Seattle, minces étaient les chances de se faire remarquer, et encore plus, promouvoir.

Pourtant, d’excellents albums sont parus durant cette décennie, qui auraient largement pu contenter les nostalgiques de la décade précédente, tout en expurgeant le cirque de ses numéros les plus prévisibles. Ainsi, ce premier éponyme faisait justement partie de cette catégorie d’œuvre crédibles, solides, basées sur un métissage intéressant entre les genres, et aptes à provoquer un headbanging sérieux, même chez la nouvelle génération.

ATOMIC ANGEL était avant tout connu comme un solide groupe de scène. Le quatuor a ainsi arpenté les scènes du Midwest, se taillant une réputation de live-act tout à fait méritée, avant de coucher sur bande ses morceaux. Au départ, Atomic Angel ne devait sortir qu’en tape, avant qu’un transfert CD ne soit proposé. Evidemment, cet album ne connut qu’un tirage très confidentiel, ce qui en fait aujourd’hui un objet de collection très prisé que l’on retrouve parfois aux enchères pour plus de cent dollars. Et sans aller dire qu’il les vaut largement, autant avouer que la variété de ton proposée justifie largement la place offerte au groupe américain dans cette tribune.

Frappé du sceau de 1993, cet éponyme aurait tout aussi bien pu sortir sur une major en 1989 ou 1990. On y retrouve les tonalités d’époque, ce Hard agressif aux guitares acérées, ces soudaines crises de sensibilité acoustique, à tel point qu’il est tout à fait raisonnable de comparer les ATOMIC ANGEL à SKIDROW, LAOS, SLAUGHTER, et pas mal de têtes d’affiches de la fin des années 80.

Morceaux plaisants, musiciens plus que capables, et frontwoman à la voix versatile et puissante, capable de sublimer des riffs classiques de son timbre légèrement voilé. On prend acte de son potentiel sur le nuancé « Don't Get Me Down », qui lui permet de développer de belles qualités de vibrato, mais aussi sur le surpuissant « A Cry For Mother Nature » qui nous cueille à froid comme le « Monkey Business » de SKIDROW.

Cette dualité Hard n’Heavy est présente sur tout l’album, qui joue avec les ambiances et la température, mais aussi avec le rythme, pour proposer des choses plus chaloupées à la limite de la Fusion (« Lust Or Love »), sans oublier évidemment de rester ancré dans une culture Hard-Rock typique de la Californie (« Kill Me Slowly »).

Un album solide, pour un groupe sympathique qui aurait mérité destin plus clément. A noter que cet album au prix déraisonnable a été réédité il y a peu en format bootleg par le label brésilien spécialiste Hard Rock Diamonds, avec, selon les experts, un son beaucoup plus dynamique que l’original.

Line Up : Kevin Smith - basse, Randi Ridout - chant/Claviers, Freddie Francis - guitare/choeurs, et Terry DeJong - batterie

Date de sortie : 1985/Inferno Records

Recommandations auxiliaires : American Angel - American Angel, Sateria - Cold Beer...& A Hat Full Of Fun, Hellion - Screams in the Night

10 - ATTILA - Triad

ATTILA est en quelque sorte de le prototype de groupe qui n’avait pas grande chance de se faire remarquer, et ce, pour plusieurs raisons. Originaires d’Amersfoort aux Pays-Bas, ville qui les a vus naître en 1983, ces musiciens étaient bien trop décalés pour pouvoir prétendre à une reconnaissance autre que celle des fans de leur propre pays. Musique opaque et cryptique, totalement hors des modes et des coutumes de son époque, autoproduction, éthique incorruptible, ATTILA se situait bien loin des canons de l’année 1989 vouée aux gémonies du Death, d’un Thrash technique et évolutif, ou d’un Hard-Rock aux gimmicks putassiers dont le Billboard était si friand.

Mais le Billboard était bien le cadet des soucis de ces trois musiciens, que la plupart des sites décrivent comme affiliés à un Power Metal alors très en vogue aux Etats-Unis…quelques années auparavant. Mais dans les faits, ce Triad était bien plus complexe qu’une simple charge Heavy, et bien plus riche que bon nombre d’albums sortis cette année-là.

Les fans branchés underground et peu perméables aux modes successives qu’a connu le Heavy Metal dans les années 80 ont tôt fait de faire le parallèle entre la formation hollandaise et quelques noms connus de la scène comme HEIR APPARENT ou les mythiques MANILLA ROAD. Il convient d’ajouter à cette liste le fantôme de SAVAGE GRACE, qui secouait ses chaînes sur les passages les plus rapides et violents, mais avec un titre d’ouverture en cinq chapitres, pour un total de plus de vingt minutes, ATTILA ne mettait pas vraiment toutes les chances de son côté.

En écoutant Triad, on est immédiatement choqué par la production, qui semble émerger des tréfonds de 1983/1984. Son sec, guitare tranchante, chant mixé en avant, batterie sans écho, basse naturelle, on est alors loin des standards en vogue chez les Wagener, Hill, Dierks ou Rock. Pas de place à l’esbroufe donc, mais bien à l’ambition artistique, niant les principes du « tube radio » de toutes ses forces. « Myth Of The Ancient », et son déroulé grandiloquent, fait la part belle aux ambiances, et remet au goût du jour les exactions progressives des années 70, qu’il confronte à la puissance du Power Metal des mid eighties. Méchamment agressif, ATTILA incarnait en quelque sorte un Proto-Power-Progressif, complexe, agencé, précieux, mais terriblement sauvage.

Enregistré aux P.E.P et aux Trinity studios, en Hollande, flanqué d’une pochette peu attirante, Triad de son caractère démodé a justement tenu le test du temps. On l’écoute toujours avec plaisir aujourd’hui, tant il incarne un témoignage touchant de la scène underground, attachée à des valeurs d’authenticité et de sincérité. Le jeu de guitare de Vanderloo, remarquable et assez proche de celui d’un Terry Gorle, sa voix assez particulière et aux accents Peter Gabriel, dessinaient l’image d’un TRIUMPH perdu dans un univers chaotique à la Lewis Carroll.

Plus qu’un simple album, Triad était une incongruité géniale, une façon de se démarquer de la concurrence sans faire la moindre concession, et de renier les principes d’évolution des modes. Une manière de jouer le Heavy Metal comme si l’éphéméride était encore figé des années en arrière (« Caught In The Game »), et comme si la NWOBHM venait juste de naitre (« Lost In The City »). Rapide et incisif (« Bite The Bullet »), plus délicat et ciselé (« Cry Of The Innocent »), il était l’antithèse parfaite de ces albums prédigérés que les maisons de disques nous refourguaient à longueur d’année. Réédité par Classic Metal au Brésil en 2018, il se savoure aujourd’hui comme une antiquité noble, témoignage de cette scène intime européenne qui se moquait bien de savoir si sa musique allait toucher les foules les plus malléables.

Line Up : Arjan Michels - basse, Herbie Vanderloo - guitare/chant et Tom Holtewes - batterie

Date de sortie : 1989/Autoproduction

Recommandations auxiliaires : Heir Apparent - Graceful Inheritance, Manilla Road - Open The Gates, Sacred Blade - Of The Sun + Moon

11 - BANG GANG - Love Sells…

Tout ça a commencé avec RATT, MÖTLEY CRÜE, QUIET RIOT et DOKKEN, puis ont débarqué les POISON, FASTER PUSSYCAT, et ont rapidement suivi les PRETTY BOY FLOYD, VAIN, et même les WRATHCHILD anglais. Nous avons même eu droit chez nous aux TEARS, SWEET LIPS et autres CHARMS. La vague Glam, à l’instar de la déferlante Hair Metal/Hard-FM a tout englouti sur son passage, ces musiciens fardés ressemblant à des travestis du bois de Boulogne ayant gagné les faveurs des groupies qui y voyaient là conjointement des hommes séduisants comme des meilleures amies potentielles. Et pour connaître la cause de cette conséquence, il faut remonter jusqu’aux années 70 de Marc Bolan, de David Bowie, de SLADE, SWEET et évidemment, des NEW YORK DOLLS.

Si le mouvement a connu des prémices assez discrètes, il a vite explosé sur la scène californienne. La tendance était alors à l’utilisation abusive de laque, de make-up cheap et de gimmicks tous plus féminins les uns que les autres. Mais pour se retrouver dans la jungle de la production Glam de la fin des années 80, mieux vaut disposer d’un bottin fourni et précis.

L’amateur éclairé à tendance à rester à la surface des choses, et à se contenter des classiques. Mais le passionné sait, que sous l’épaisse couche de fond de teint des majors se cachaient des centaines de petits boutons prêts à bourgeonner, sur des labels plus intimistes, et les BANG GANG ont fait partie de cette horde de pustules qui éclataient trop rapidement sous la pression.

BANG GANG, c’était la Californie dans toute sa splendeur des années folles. Sorti en 1990 sur Sinclair Records, Love Sells… jouait pourtant la mesure, et ne défiait pas les représentants Sephora au niveau du look. L’option Rock était clairement la plus appuyée, et si le hit imparable « Pedal to the Metal » avait la carrure pour défier tous les permanentés californiens, le reste du répertoire rendait hommage à cette musique joyeuse et débridée si bien chantée par Bolan. Pas étonnant dès lors que le quintet se soit fendu d’une reprise du classique « 20th Century Boy »…

L’amour vend. Certes, mais certains albums ne se vendent pas, la faute à un manque d’exposition. C’est exactement ce qui a plombé ce premier album voué aux gémonies de l’hédonisme galopant des années 80. Dommage, car Love Sells… était truffé de hits à la FASTER PUSSYCAT (« The Neon Fairy Tale »), de montées de testostérone dissimulées par une moue boudeuse (« Young and the Restless »), et autres grooves héritées des STONES (« Thrill After Kill », que les ENUFF Z’NUFF auraient chanté avec entrain).

Tour à tour Pop, Hard, Rock, Glam, BANG GANG était une série B fameuse, une étoile filante magnifique, une sorte d’espoir noyé dans la masse des sorties toujours plus nombreuses, mais pas vraiment justifiées de la scène Glam californienne. Un premier album devenu objet rare que les collectionneurs s’arrachent à prix fort en version d’origine, et qui musicalement justifie ce sacrifice financier. Pas un grand album non, mais un album attachant, sincère, loin du formatage de cirque de chez Michou de certaines têtes d’affiche.

Line Up : Scott Earl - basse, Jet Silver - chant, Scott Stevens - guitare, K.j. Kristoffersen - guitare et Achon Inc - batterie

Date de sortie : 1990/Sinclair Records

Recommandations auxiliaires : Cats In Boots - Kicked & Klawed, Tuff - What Comes Around, Wild Boyz - Unleashed!

12 - BEWARP - Funk'D Rapt'N Trash'D

BEWARP fait partie de ces groupes arrivés trop tard sur la scène, alors que le train du Hard-Rock était déjà rentré en gare. Genre dominateur sur les charts durant les années 80, le Hair Metal a connu des jours plus que sombres après l’avènement de la scène de Seattle, et l’explosion de NIRVANA et Pearl JAM. Il fallait donc une bonne dose de folie et de passion pour se lancer dans l’aventure classique, ou alors…venir de Suède.

Ce petit pays n’était pas encore le plus grand exportateur de valeurs sures du marché en 1992, et ne pouvait guère revendiquer que le succès à grande échelle de EUROPE et celui plus intimiste d’une poignée d’autres groupes comme 220 VOLT ou d’artistes comme Yngwie Malmsteen. Mais alors que la tendance était à la morosité et à l’introspection, entre « Smells like Teen Spirit » et « Jeremy », un groupe sorti de nulle part revendiqua son droit inaliénable à la fête via un premier album aussi explosif qu’exubérant.

BEWARP avait tous les atouts en main pour se faire détester de la génération 90’s et aduler par les nostalgiques des eighties. Un look flashy, des compositions mélodiques explosives, et une envie de continuer la fête un peu plus tard dans la nuit. On pouvait évidemment percevoir dans leur musique des velléités de Fusion avec quelques touches de Funk, à l’instar d’EXTREME, mais le Crossover n’était pas à l’ordre du jour, comme en témoignait la bombe d’intro « Goin Crazy ». « Funk it Up », tube en puissance qu’on aurait pu trouver sur un album de LOVE/HATE ou sur le séminal Pornograffitti d’EXTREME était évidemment un hit en puissance, tout comme la reprise surprenante de Diana Ross, « Upside Down », travestie en déluge de cotillons funky.

Pour être honnête, il est vraiment dommage que ce fantastique album ait vu le jour si tard. Formidablement bien soutenu par une production épurée servant les tubes « Boom Bam » et « Sweet Temptation » (l’un des plus Heavy du lot), Funk'D Rapt'N Trash'D était à l’image de son titre, un peu funky, un peu trashy, mais surtout, incroyablement rocky, cocky, à la manière d’un VAN HALEN des années 90. Quelques allusions plus bluesy (« Child of Innocence »), des incartades en œillades à la scène Californienne de la fin des années 80 (« Rock it Over »), pour un équilibre parfait entre toutes les composantes.

Un disque à redécouvrir d’urgence pour sentir une nouvelle fois le vent du Sunset vous caresser la nuque, un vent certes suédois dans les faits, mais terriblement américain dans les intentions et la passion. BEWARP reviendra deux ans plus tard avec In Your Face, recommandable, mais bien moins festif.

Line Up : Dante - basse, Bobby - chant, Dick - guitare et Theo - batterie

Date de sortie : 21 septembre 1992/B.O.R.G Music International

Recommandations auxiliaires : Paul Laine - Can't Get Enuff, Black Rose - Fortune Favours The Brave, Love/Hate - Blackout in the Red Room

13 - BLACK ROSE - Walk It How You Talk It

Affilié à la NWOBHM du fait de ses origines anglaises, BLACK ROSE reste pourtant un cas à part sur la scène européenne. Fondé en 1976 sous le nom d’ICE, baptême sous lequel il officiera pendant quatre ans, ce groupe originaire de Middlesbrough dans le North Yorkshire est presque un cas d’école de sa singularité. Si les points communs avec les locomotives de la NWOBHM sont nombreux (tout du moins avec la frange la plus mélodique du mouvement), il est inutile de nier que les influences majeures du quintet se situaient plutôt de l’autre côté de l’Atlantique.

Guitares agressives, chant puissant, rythmique solide, dans la plus pure tradition anglaise d’un Heavy Metal naissant, mais mélodies prépondérantes, refrains perméables aux diktats du Billboard, arrangements soft et attitude souple, telles étaient les qualités de ce Walk It How You Talk It à la pocheté roublarde et aguicheuse. Trois ans après un introductif Boys Will be Boys, plus traditionnel (et qui succédait à un paquet de démos et autres formats entre 1980 et 1984), BLACK ROSE mettait donc l’emphase sur la tendresse et le sentimentalisme harmonique pour pondre un album parfait, entre radiophonie prononcée, Heavy musclé, et concessions commerciales évidentes.

Et si « California USA » ne faisait pas grand mystère de sa fascination pour le pays de l’Oncle Sam, si le hit AOR « Don't Fall in Love » tentait de faire les yeux doux au marché d’outre Atlantique, si l’attitude globale se voulait sincérité d’un crossover entre l’âpreté européenne et l’arrondissement des angles américain, Walk It How You Talk It n’en gardait pas moins prise avec ses racines anglaises, dans la plus droite lignée d’un SHY ou d’un TYGERS OF PAN TANG.

Du formalisme dans la composition, pas vraiment de prestation à mettre en avant, mais une qualité d’écriture évidente, et quelques accès de fièvre assez véloces pour que les fans de Heavy plus violent ne soient pas lésés (« Walk It How You Talk It »). Typique de ce que cette année 1987 pouvait proposer de plus équilibré, Walk It How You Talk It se voulait symptomatique de cette attitude européenne consistant à adopter les us et coutumes des Etats-Unis, alors maîtres de tous les marchés. Il était même possible de trouver des liens entre les anglais et les canadiens de BRIGHTON ROCK et les locaux de KISS (« Shout It Out »).

Un paquet de bonnes chansons donc, pour une production un peu trop granuleuse, mais qui avait su garder le mordant indispensable à ce genre de réalisation. Quelques tierces, des chœurs à profusion pour accentuer le sentiment d’hymne de stade, des concessions modérées pour ne pas s’engluer dans la mélasse romantique, et un accent mis sur les riffs pour que la guitare reste au centre des débats. L’archétype de Hard mélodique puissant mais séduisant, qui aurait mérité bien mieux que cette indifférence polie.

Heureusement, une fois encore, le temps a corrigé les erreurs, grâce à une réédition bien sentie de Blood And Iron Records, qui a même agrémenté cette réédition d’un DVD bonus. Un album que vous pouvez donc acheter en toute sérénité (les deux pressages originaux tapent dans les 200/500 euros), pour apprécier une tranche de vie anglaise obsédée par le rythme nocturne d’une Californie décidément reine de la nuit.

Line Up : Mick Thompson - basse, Steve Bardsley - chant, Gary Todd & Pat O'Neill - guitare et Mal Smith - batterie

Date de sortie : 1987/Neat Records

Recommandations auxiliaires : Blade Runner - Hunted, Elixir - Lethal Potion, Brainfever - Capture the Night

14 - BLIND FURY - Out of Reach

Même sans suivre l’actualité à l’époque, on sentait que quelque chose clochait avec ce groupe. A peine les premiers effluves de « Do It Loud » répandus dans l’espace sonore, les indices s’accumulaient en toute franchise. Ces tierces, cette agressivité mélodique, cette voix, tout semblait aiguiller vers un souvenir tenace, une réminiscence d’un passé pas si éloigné que ça, et surtout, un nom, que les fans de la NWOBHM chérissaient plus que tout. Et ces indices étaient finalement autant de preuves à charge, puisque les BLIND FURY n’étaient rien de plus qu’une nouvelle incarnation de SATAN, héros de la NWOBHM avec son classique Court in the Act.

Désireux de changer de patronyme pour ne pas s’attirer l’affection déplacée des fans de VENOM et du Metal extrême naissant, les membres de SATAN ont donc opéré leur première mue, avant quelques années plus tard d’opter pour un autre patronyme, celui de PARIAH. Mais ces deux incarnations ne durèrent que très peu de temps, et le combo de Newcastle upon Tyne reprit son baptême d’origine quelques années plus tard.

Dès lors, comment situer BLIND FURY dans ce labyrinthe qu’est la carrière de SATAN ? Très justement comme un pont tendu entre deux époques, une pause salvatrice avant d’attaquer la face sud des eighties avec puissance, et une sorte de parenthèse traditionnelle entre le Heavy épique et mélodique de SATAN et le Heavy flirtant avec le Thrash de PARIAH.

Out of Reach, plus volontiers classique, n’est certainement pas la tranche de vie la plus fascinante de ces anglais, qui avec Court in the Act et Blaze of Obscurity se montreront plus créatifs et incisifs. Mais c’est un aparté intéressant, dans son désir d’unir la fougue mélodique anglaise et la puissance plus purement américaine. Assez ressemblant, Out of Reach aurait pu être signé par le LAAZ ROCKIT des débuts, tout en gardant cette emphase dramatique qu’un morceau comme « Evil Eyes » met admirablement bien en avant.

Entre Hard énergique et énervé et Heavy épidermique et en réflexe automatique (« Dynamo (There Is A Place) »), BLIND FURY n’avait rien d’une colère aveugle, et sonnait parfois comme une tentative assez gauche de copier les meilleurs américains (« Contact Rock And Roll »). Heureusement, il nous offrait en épilogue une longue suite dans la plus droite lignée noble de SATAN, « Dance Of The Crimson Lady, Part.1 », chapitre final apportant une plus-value énorme à cet album d’un classicisme assez désarmant.

Et si le duo Steve Ramsey & Russ Tippins faisait ce qu’il pouvait pour prendre ses distances avec la NWOBHM, si la basse de Graeme English occupait les avant-postes de façon très intelligente, et si la voix extraordinaire de Lou Taylor clignait des cordes vocales du côté des cadors du Billboard, BLIND FURY n’incarnait peu ou prou qu’un glissement stylistique entre deux périodes beaucoup plus créatives. Un album à prendre comme une récréation ludique, mais qui contient quand même son lot de morceaux solides.

Line Up : Graeme English - basse, Lou Taylor - chant, Steve Ramsey & Russ Tippins - guitare et Sean Taylor - batterie

Date de sortie : 7 mai 1985/Roadrunner Records

Recommandations auxiliaires : Satan - Court in the Act, Pariah - The Kindred, Avenger - Killer Elite

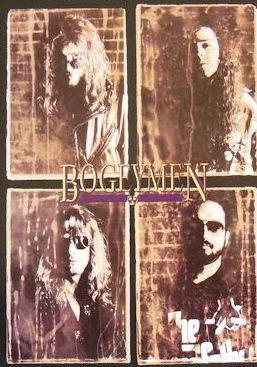

15 - BOGEYMEN - There Is No Such Thing As

1991, c’est le dernier baroud d’honneur pour le Heavy classique et le Hard des années 80. Deux groupes vont écraser la concurrence cette année-là, et vont même tourner ensemble : METALLICA et GUNS N’ROSES. Les premiers lâchent le pavé Bob Rockien Metallica, tandis que les seconds, pris d’un délire de mégalomanie créative nous assomment avec deux doubles albums, Use Your Illusion. De leur côté, les RED HOT CHILI PEPPERS assument totalement leur délire Blood Sugar Sex Magik, qui produira moult singles à succès, au grand plaisir de Rick Rubin. Mais dans l’arrière-boutique, tout le monde sait, ou presque, que ce dernier sursaut d’ego cache une réalité beaucoup moins optimiste. Seattle, déjà prêt, va tirer sur l’ambulance et envoyer à l’hôpital les gloires d’hier.

Mais certains s’en foutent, et continuent de jouer une musique hors du temps, et surtout, loin des gimmicks les plus putassiers d’une décennie hédoniste. Ils existaient déjà évidemment, mais trouvent en 1991 le terreau fertile à leur floraison. Une floraison magnifique, mais terriblement éphémère.

Les BOGEYMEN font partie de ces one-album-wonders, injustement oubliés, et qui pourtant, auraient pu casser la baraque, avec la bonne promotion. Fondé par deux ex-MASTERS OF REALITY, BOGEYMEN est en quelque sorte l’archétype du groupe à l’aise dans les nineties naissantes de leur Fusion contagieuse. Mais pas cette Fusion mêlant Funk et Metal, ou Rap et Metal, non, une Fusion plus globale, unissant dans un même élan 70’s, 80’s, et 90’s.

Peu de gens à l’époque ont pris note de ce There Is No Such Thing As, ce qui est terriblement dommage. Car ce premier et unique album du quintet n’était rien de moins qu’un trip immersif dans les années 70, truffé de citations du SAB, de DEEP PURPLE, de MOTT THE HOOPLE, du Rock sudiste, mais aussi de l’Alternatif des années 90, sans en avoir vraiment l’air. Doom, Rock, Hard, Blues, Country, tout y passait dans la grosse moulinette de l’inspiration, et un morceau d’ouverture de la trempe de « Spiritual Beggars/Here In Paradise » avait de quoi rassasier l’appétit des nostalgiques d’Ozzy défoncé et de toute la clique des consommateurs Rock d’une décennie enfumée.

Mais loin de jouer la lourdeur en vogue à l’époque, les BOGEYMEN variaient les plaisirs en utilisant à bon escient une superbe production moderne, et pourtant indatable. Leurs chansons, aussi variées que leur propre background étaient toutes des tubes en puissance, entre légèreté Rock du samedi soir (« Goodbye Creator »), boogie endiablé à la VAN HALEN/ZZ TOP (« Suck You Dry (She Will) »), et procession occulte avec bougie et capuches ombrageuses (« In The Cosmic Continuum »).

Il y en avait donc pour tous les goûts sur cet album dont la principale qualité était l’éclectisme naturel. « Damn The Safety Nets », jazzy en diable, aurait pu séduire un Mike Patton en rupture de ban MR BUNGLE, « Porkypine Chair » aurait su se faire adopter par les RHCP, et finalement, l’album résumait à merveille la décennie à venir, sans vraiment en être conscient.

Dommage que l’aventure n’ait duré qu’un seul été, car les BOGEYMEN incarnaient à la perfection ce croquemitaine 1991, à l’affut, prêt à bondir à la moindre imprudence.

Line Up : Greg Creamo Liss - basse, Lou Taylor - chant, Tim Harrington - guitare, George Rossi - claviers et Vinnie Ludovico - batterie

Date de sortie : 1991/Delicious Vinyl

Recommandations auxiliaires : Masters Of Reality - Sunrise On The Sufferbus, Monster Magnet - Superjudge, Cry Of Love - Brother

16 - BRIAN MCDONALD GROUP - Desperate Business

En matière de Hard FM et de Hard mélodique, les années 80 nous ont gâtés. Lancés sur la trajectoire des dinosaures des années 70 (JOURNEY, REO SPEEDWAGON, BOSTON), les nouveaux héros de l’ère Reagan s’en sont donné à cœur joie pour fracasser les portes du Billboard et vendre des disques par palettes entières. La liste serait trop longue à dresser, mais nous pouvons encore citer pour le plaisir les BON JOVI, EUROPE, HONEYMOON SUITE, BRIGHTON ROCK, 220 VOLT, NIGHT RANGER, et j’en oublie volontairement des dizaines. Mais ces baobabs cachaient une forêt encore plus dense, dans laquelle on pouvait tomber sur des espèces plus rares.

En l’état, un groupe comme le BRIAN MCDONALD GROUP avait tout pour s’imposer. Des minois étudiés, velus mais tendres, un nom qui rappelait le MSG, et une musique incroyable, entre AOR de stade et Hard FM de hit-parade, le tout enrobé dans une gigantesque production signée Beau Hill lui-même (RATT, FIONA, GARY MOORE, WINGER et bien d’autres). Timing parfait, puisque l’année 1987 était la plus réceptive à ce genre de musique, des compositions soignées, et pourtant, aujourd’hui encore, ce Desperate Business est considéré comme un trésor par les amoureux du genre, spécialement parce qu’il n’a pas marqué les esprits à l’époque, victime d’une incroyable injustice.

BON JOVI trustant les avant-postes, il était difficile de se faire une bonne place au soleil des mélodies. Pourtant, le BRIAN MCDONALD GROUP avait bien des arguments à opposer au playboy du New-Jersey, à commencer par une science exacte du crossover, mêlant Pop, Rock nerveux, Hard Rock harmonieux et énergie explosive. De temps à autres, les chansons rappelaient la magie de la scène AOR/Power Pop des HAYWIRE et autres KATRINA & THE WAVES (« Back Home Again », que Kenny Loggins aurait pu composer avec Eddie Van Halen), ceci étant partiellement du au son assez synthétique de la rythmique formée par Andrew G. Wilkins et D.W. Adams. Le pivot rythmique ne faisait pas semblant de lâcher la vapeur, et la guitare de Will Hodges n’avait plus qu’à faire le reste : plaquer de gros riffs sur ces ambiances estivales ensoleillées.

A noter pour le brin de fantaisie qu’un certain Reb Beach (WINGER, WHITESNAKE) offrit quelques interventions bien senties, ce qui achevait de conférer à cet unique album un parfum cultissime. Mais si votre marotte est le recensement de tubes, alors allez-y, faites-vous plaisir : « No Control », « Just Imagination », « Highway Desire », la blue-song « This Lonely Heart », et finalement…tout l’album. Un petit trésor gardé jalousement par des collectionneurs, qui mérite aujourd’hui d’être connu par tous.

Line Up : Andrew G. Wilkins - basse, Brian McDonald - chant, Will Hodges - guitare, et D.W. Adams - batterie

Date de sortie : 1987/Columbia

Recommandations auxiliaires : Aldo Nova - Twitch, Urgent - Cast The First Stone, Van Stephenson - Righteous Anger

17 - BRIAR - Take On The World

Fondé en 1979, par les potes d’école Kevin Griffiths (chant/guitare), Dean Cook (batterie), Dean Rogers (guitare) & David Tattum (basse), BRIAR a passé le début de sa « carrière » à mimer des reprises de BLACK SABBATH pendant que le vinyle jouait en arrière-plan…jusqu’à ce que le dit disque se mette à sauter et dévoiler la supercherie. Anglais, né à l’orée des années 80, BRIAR s’est évidemment vu attaché à la locomotive NWOBHM durant sa jeunesse, avant de s’en éloigner, comme beaucoup, une fois son parcours bien entamé. Et si Too Young, premier album non réédité, pouvait encore accréditer cette allégeance, Take On The World se montrait bien trop américain pour encore duper les fans de Heavy Metal pur et dur.

Après quelques ajustements de line-up, BRIAR a donc décidé d’adapter sa musique aux exigences venues d’Amérique, pour la rendre plus mélodique et fluide. A l’image d’un SHY musclé, totalement perméable aux concessions AOR de l’époque, BRIAR proposait avec Take On The World un entre-deux très intéressant, mixant la rudesse du Heavy anglais et la radiophonie du Hard mélodique ricain. En résultait des compositions élaborées, facilement mémorisables (« Closing In » et son refrain entêtant), mais suffisamment sauvages pour convaincre le public Hard de par sa production sans artifices, qui transposait la crudité de la section rythmique dans des conditions live.

Entre agressivité européenne et accessibilité américaine, ce deuxième album des originaires de Birmingham était un véritable modèle du genre, dans un créneau PRETTY MAIDS plus sauvage et…plus anglais. Adeptes d’un tempo appuyé mais nuancé d’harmonies superbes (« Take On The World », « Odd One Out », petits brûlots rapides à la JUDAS PRIEST meets BRIGHTON ROCK), BRIAR avait donc trouvé la formule parfaite pour contenter tout le monde.

Et lorsque le groupe se posait le long d’un mid tempo raisonnable (« Everybody »), la tension n’en était que plus forte, et non édulcorée par ces chœurs presque Pop.

Depuis près de quarante ans, je recherche encore les défauts d’un tel album, sans jamais parvenir à les trouver. Est-ce à dire que la perfection était déjà au rendez-vous ? Dans le genre, c’est une évidence, et entre un SWEET adapté aux coutumes des années 80 (« Always Gonna Love You »), ou un BON JOVI perdu dans les rues de Birmingham (« Lorraine »), Take On The World prenait le monde d’assaut de sa confiance et de ses influences, et, distribué par un label aux moyens plus conséquents, aurait pu devenir le classique incontestable qu’il est pour tous les fans qui l’adulent encore aujourd’hui, à sa juste valeur.

Evidemment, la production sonne aujourd’hui violemment datée, et on se prend à rêver d’un remix indispensable, qui pourrait transformer le sublime « Without You » en ballade emblématique des eighties, bien loin devant POISON ou CINDERELLA.

Avant sa séparation, BRIAR publiera un ultime album, Crown Of Thorns, hautement recommandable, mais pour les die-hards, Take On The World restera à jamais l’apogée de leur courte carrière.

Line Up : Kevin Griffiths - chant/basse, Dave Fletcher & Darren Underwood - guitares, et Dean Cook - batterie

Date de sortie : 1er janvier 1986/GBB Productions

Recommandations auxiliaires : Heavy Pettin’ - Rock Ain't Dead, Brainfever - Face To Face, Van Stephenson - Righteous Anger

18 - CASTLE BLAK - Another Dark Carnival

Another Dark Carnival est un peu le chien dans un jeu de quilles de ce dossier. Un album qui n’aurait pas dû y figurer, et qui pourtant y trouve sa place en tant qu’anomalie géniale, et osons-le dire, une sorte de plaisir coupable que les initiés partagent comme un secret inavouable, comme en témoignent les quelques chroniques sur la toile. Fondé en 1983 à San Francisco sous le nom de FOX par Regent St. Claire et le batteur Matthias Montgomery, CASTLE BLAK sort une première démo, avant de se rebaptiser. Le quatuor déniche alors un deal avec le label T.O.M Records, dont la maison de disques française Black Dragon possède la licence de distribution. C’est ainsi que voit le jour Babes in Toyland, premier album au parfum étrange de Hard n’Heavy d’un autre temps, peu en prise avec son époque et les modes en vigueur.

Peu de temps après, sort un second chapitre de la saga, l’incontournable Another Dark Carnival au nom prédestiné. Ce carnaval était pour le moins étrange, dans le fond et la forme, et dont la production clean demeure une énigme encore aujourd’hui. Regent St Claire met la faute sur le dos de l’ingé-son, qui possédait également le studio d’enregistrement, et qui n’aurait absolument pas tenu compte des directives du groupe. En découle un album qui sonne aussi propre qu’un adolescent sortant de sa douche pour aller à son premier rendez-vous amoureux. Un son trop poli pour être honnête, et surtout, à des lieues de celui du groupe référence de Regent, fervent admirateur de KISS, dont Another Dark Carnival, tout comme Babes in Toyland, peut être vu comme un hommage direct.

On retrouve en effet bien des similitudes entre CASTLE BLAK et KISS, dans cette façon de placer des mélodies purement Pop sur des riffs furieusement Rock, dans ces chœurs de Billboard, et évidemment, dans la reprise religieuse de « Do you Love me », qui sonne note pour note comme l’original.

KISS n’est d’ailleurs pas la seule influence honorée, puisque GRAND FUNK RAILROAD a aussi droit à son petit autel, via « Some Kind of Wonderful ». Deux reprises pour situer le champ d’influences, et surtout, qui s’intègrent parfaitement bien au répertoire original, très proche des idoles des seventies, KISS donc, mais aussi SLADE, SWEET et autres chantres d’un Rock festif et gouailleur. Pourtant, on sent en filigrane quelques détails qui détournent l’attention de l’analyse trop facile, comme ce très sombre et sinueux « Another Dark Carnival », qui démarre comme un inédit de LED ZEP, avant d’embrayer sur un thème à la KISS/THE RUNAWAYS. Le texte de la chanson est d‘ailleurs tout sauf optimiste, et évoque une période sombre de la vie de Regent St Claire, qui après avoir perdu son job et sa maison fut contraint de vivre dans sa voiture…

Outre cette opposition constante entre la musique, l’image et les ambitions, Another Dark Carnival se distinguait du reste de la production avec ses allusions pas forcément fines, dont ses faces baptisées Slut et Balls, et son morceau « Glory Hole » qui préfigurait déjà les débordements à venir de STEEL PANTHER.

Loin du chef d’œuvre, loin même de l’album recommandable, Another Dark Carnival possède ce charme déséquilibré des œuvres bancales, bricolées par des passionnés, striées par des interventions individuelles notables (les soli de Chuck More tiennent méchamment la route et la basse de Kev’ Mueller se montre probante), et truffé de chansons Pop jouées Hard-Rock. Un souvenir d’adolescence qu’on chérit comme une vieille photo souvenir, qui soutient mal le test du temps, mais qui reste dans le cœur à jamais.

Line Up : Kev’ Mueller - basse, Regent St Claire - chant/guitare, Chuck More - guitare, et Scott Sanders - batterie

Date de sortie : 1986/High Dragon Records

Recommandations auxiliaires : KISS - Destroyer, Blacklace - Unlaced, FISC - Tracker

19 - CEMENT - Cement

Une pochette totalement anonyme en noir et blanc, façon casse de bagnoles qui met en avant une pauvre coccinelle cramée jusqu’aux pignons, un nom pas vraiment original mais totalement en accord avec ce graphisme réaliste, pour un album passé presque totalement inaperçu à l’époque, mais qui depuis a gagné ses galons d’œuvre culte des nineties.

Il faut dire que Cement, l’album, était totalement en phase avec son époque, truffé de guitares abrasives, de lignes de chant flottantes, et bercé par une ambiance gentiment délétère. On y reconnaissait les envolées résignées d’un Grunge alors dominateur, des réminiscences de l’underground alternatif des mid nineties, quelque chose entre FAITH NO MORE, les BABES IN TOYLAND et les SMASHING PUMPKINS, le tout arrosé d’une bonne dose de sauce piquante RED HOT CHILI PEPPERS.

Quelques tâches d’Hendrix sur les draps, des fulgurances Hardcore à la BAD BRAINS sous ganja, mais surtout des chansons qui démangeaient les pieds et les neurones, parfois Rap, Hardcore en happening, et Metal par intermittence, mais seulement son versant le moins tape à l’œil. Un peu comme les premiers albums de FNM avec Chuck Mosley au chant, ou quelque chose dans le style.

Définitivement quelque chose dans le style.

Chose assez logique, puisqu’on retrouvait au micro un certain… Chuck Mosley. Bien plus à l’aise dans ce contexte que dans celui plus fermé de FAITH NO MORE, et libre d’expérimenter avec sa voix protéiforme, sans avoir à se plier aux exigences des quatre autres, déjà en quête d’une solution moins terre à terre.

CEMENT n’est rien de moins qu’un petit miracle déniché dans les coffres des années 90 qui pourtant, ne manquaient pas de surprises précieuses. Beaucoup moins prévisible que la concurrence, alors bloquée sur les sons urbains de Seattle, Cement se permettait tout, Pop song, Noisy sur les bords, accélérations dantesques, parfum funky qui empestait des aisselles, le tout sans Teen Spirit pour ne pas masquer les odeurs corporelles. Senon Williams, à la basse et aux chœurs, faisait de petits miracles ronds comme des ballons (« Too Beat »), tandis que Sean Maytum phagocytait le jeu de Thurston Moore et Hillel Slovak (« Take It Easy »).

En à peine trente-trois minutes et treize morceaux, CEMENT crachait à la face du bon goût son dégoût des modes, et pondait là un album étrange, complètement fou, mais dans le bon sens du terme. Quelque chose de logique dans le marasme ambiant qui voyait les restes fumants du Metal s’éteindre sous le déluge d’Alternatif plus musclé. Il est même possible d’y voir le troisième album de FNM avec Chuck, si Mike Patton n’avait pas brisé le schéma un peu bancal.

En tout cas, entre la violence scolaire de « Living Sound Delay » et le hurlement Core de « Four », CEMENT s’est construit un jardin de béton, entre la friche sauvage et le cimetière de bagnoles, pour ne pas être dérangé par la foule. Et l’opération fut si réussie qu’on a attendu vingt ans pour réhabiliter le truc.

Line Up : Senon Williams - basse, Chuck Mosley - chant/guitare, Sean Maytum - guitare, et Doug Duffy - batterie

Date de sortie : 1993/Dutch East India Trading

Recommandations auxiliaires : Mudhoney - Mudhoney, Faith No More - Introduce Yourself, Babes in Toyland - Spanking Machine

20 - CHEETAH - Rock & Roll Women

A l’origine de CHEETAH, deux sœurs. Deux sœurs, archétypes des sex-bombs des seventies, avec ces coiffures bouffantes et ces voix puissantes. Deux sœurs qui finalement, n’auront laissé au monde du Rock qu’un seul album en solo et une pelletée de singles qui ont méchamment secoué l’Australie, de la même manière que les frères Young l’avaient agitée quelques années auparavant. D’ailleurs, Chrissie & Lyndsay Hammond étaient un peu la fusion parfaite entre Angus, Malcolm, et les sœurs Wilson de Heart, parrainées par Joan Jett et Suzi Quatro. Deux chanteuses avec les tripes, qui n’attendaient que de pouvoir chanter et suer sur une scène pour exister.

Dès lors, quel autre titre que Rock & Roll Women pour un unique album ?

Aucun, je vous l’accorde, mais si les deux frangines savaient vous les remonter comme personne, elles savaient aussi se montrer sensibles, et faire preuve d’une palette vocale impressionnante, suffisamment en tout cas pour en remontrer au mainstream des Pat Benatar et autres Debbie Harry. La preuve, ce « Spend The Night », que le grand Bob Seger aurait pu hurler avec son Silver Bullet Band.

Rock & Roll Women est définitivement le manifeste Rock austral le plus sincère de ces années 80 débutantes, qui n’allaient pas tarder à succomber à la fièvre des tubes calibrés et des synthés envahissants. Une sorte de ROSE TATTOO plus convenable et moins encré, de Jodie Foster tombée dans un chaudron d’acier pour brailler son adolescence arrogante, un démarquage des grands frères d’AC/DC version boogie infernal (« Rock 'N' Roll Woman », hymne imparable), avec cette petite pointe de sensualité propre à séduire le plus dur des rockeurs (« Scars Of Love »).

Bien loin des albums en commun des sœurs Currie, Rock & Roll Women, sans renier son haut potentiel commercial (déjà éprouvé par le single « Walking in the Rain » en 1978 qui avait percé les charts australiens), traquait le Rock derrière chaque riff, et si le binaire était roi, il était aussi plombé que celui des mecs, et il n’est pas interdit de voir en certains titres les déluges à venir de KIX (« My Man »).

Mais si le parallèle avec AC/DC était si probant, c’est aussi grâce à la production signée Vanda & Young. Le son, énorme, aguichait donc les classiques des frangins Young, mais savait faire les yeux doux à la Motown lorsque le groove en tension sexuelle s’imposait dans le lit conjugal (« N.I.T.E. », proto-Disco-Hard dégoulinant de stupre). De son entame à son terme, Rock & Roll Women rendait hommage au Hard-Rock le plus pur, débarrassé de tout gimmick, et reposant sur le sacro-saint principe guitare/basse/batterie/chant. Une simplicité sublimée par la voix incroyable des sœurs Hammond, qui préféraient la guitare aux grandes orgues.

Réédité avec flair par notre label Bad Reputation, Rock & Roll Women a replacé les CHEETAH sous les feux de l’actualité. Mais avaient-elles si mauvaise réputation que ça ?

Line Up : Les Karski - basse, Chrissie & Lyndsay Hammond - chant, Ronnie Peel & Ian Miller - guitare, Ray Arnott - batterie et Mike Peters - claviers

Date de sortie : 1981/Albert Productions

Recommandations auxiliaires : Runaways - Queens Of Noise, Suzy Quatro - Rock Hard, Joan Jett & The Blackhearts - I Love Rock 'N Roll

21 - CHRIS POLAND - Return to Metalopolis

Les années 80 ont lancé une nouvelle mode : l’album instrumental. Certes, le créneau existait déjà, mais plutôt pratiqué en groupe qu’en solitaire, malgré le plaisir. Et c’est ainsi qu’entre l’écurie Shrapnel, les prodiges californiens, les originaux iconoclastes et les appliqués du manche, la production débordait d’albums sur lesquels les guitaristes de toutes cordes pratiquaient l’onanisme musical, à grand renfort de shredding, de legato, de glissando, de tapping et autres techniques d’érudits du solfège. L’histoire n’en a retenu qu’une poignée, les plus méritants selon elle, Satriani, Vaï, Malmsteen, ceux qui ont fait avancer la technique aussi loin qu’ils le pouvaient, tout en apportant au public sa dose de mélodies et de prouesses.

Dans cette jungle de médiators, se sont noyés la plupart des professeurs. Mike Varney tentait bien de nous refourguer deux ou trois poulains par mois, mais finalement, les années passant, peu de disques ont traversé le temps sans méchamment vieillir et sonner connotés. A tel point que certains artisans méritants se sont fait bousculer jusqu’au fond de l’école pour la photo de classe, injustice que nous pouvons réparer.

Pour les initiés, Chris Poland a toujours été le premier guitariste de MEGADETH, celui qui officiait sur les deux albums phare, Killing is my Business et Peace Sells. En gros, le camarade de Dave, capable de le défier en solo, émule du Jazz-Rock qui vénérait Beck, et qui nous torchait des soli passionnés, mais aussi hystériques. Alors, lorsque le rouquin teigneux a fini par se débarrasser de lui, il a pris ses cliques et son flight-case pour se concentrer sur le thème qu’il connaissait le mieux : son instrument.

Dès son limogeage de la mégamort, CHRIS POLAND a patiemment construit un répertoire, avant de se faire signer chez Roadrunner, et ainsi, enregistrer son premier album solo, Return to Metalopolis. Et sa Métalopole était justement méchamment Metal, mais aussi mélodique, jazzy, punchy, et évidemment, subtilement thrashy. En écoutant cet album miracle, on se rend compte de tout ce que Chris a pu apporter à MEGADETH. Car outre des soli fameux, ses morceaux étaient basés sur des riffs solides, changeant, multiples, agressifs, ce qui conférait à cet album une aura que la concurrence n’avait pas. Car Return to Metalopolis était pensé comme un album de Metal traditionnel, sur lequel la guitare remplaçait le chant.

Astucieux, mais encore fallait-il y penser. Et dès les premières mesures de « Club Ded », l’originalité pointait le bout de son nez, et éloignait notre homme de la plèbe démonstrative roborative et egocentrique. Car en se faisant plaisir, Chris n’oubliait pas son public, et ne se contentait pas de faire étalage de sa dextérité.

« The Fall of Babylon », et ses riffs superposés, était un exemple parfait de la science de l’américain. On y dénichait des licks que Jeff Waters aurait pu placer sur un LP d’ANNIHILATOR, mais aussi des soli harmonieux, subtils, et des interventions beaucoup plus mordantes. Quelques notes acoustiques cristallines, des breaks futés, et la voie était toute tracée pour que ce premier postulat se distingue de la masse. Entre mid tempo classique mais roublard («Beelzebub Bop »), subtilité orientale (« Khazad Dum »), et jam finale en live qui y partait justement, avec délire jazz-rock endiablé, CHRIS POLAND prenait le large pour accoster sur d’autres rivages que la simple flatterie personnelle destinée à booster l’égo.

De fait, Return to Metalopolis a aussi bien vieilli que les albums de Jeff Beck. Ce qui pour un de ses admirateurs n’est pas le moindre des compliments.

Line Up : Chris Poland - guitare/basse, et Mark Poland - batterie

Date de sortie : 1er octobre 1990/Roadrunner Records

Recommandations auxiliaires : Marty Friedman - Scenes, Joey Tafolla - Out of the Sun, Cacophony - Speed Metal Symphony

22 - CHYLD - Conception

New Renaissance Records, c’était un peu l’auberge espagnole du Heavy Metal américain. Le label d’Ann Boleyn, créé en 1984 édita d’abord plusieurs compilations comme Speed Metal Hell ou California’s Best Metal, avant de se lancer dans la vente en détail et héberger des groupes…dont personne ou presque ne voulait. Régulièrement raillée dans les magazines respectables, la maison de disques s’est souvent fourvoyée dans des productions erratiques, permettant à des groupes de seconde zone de bénéficier d’un soutien, sans pour autant apporter un soin particulier à la direction artistique.

On retrouvait sur le label des noms anecdotiques comme ANVIL BITCH, EXECUTIONER, POST MORTEM, MEDIEVAL, mais d’autres plus décents comme BLOOD FEAST, NECROPHAGIA, et bien évidemment HELLION (sans oublier les parias de WEHRMACHT et GENOCIDE, que ce cher Hervé Guégano a taillé en pièces dans Hard-Force), et au milieu de ce foutoir sans nom, se cachait l’un des groupes les plus intéressants des années 80, que finalement, personne n’a remarqué…

Il faut dire que les CHYLD avaient commencé leur carrière loin des décibels du Heavy Metal. Crée sous l’impulsion du génial et fantasque guitariste/chanteur John Joseph, CHYLD était au départ beaucoup plus obsédé par la Pop que par le Rock et le Metal, mais les années passant, son style a dévié, s’est durci, au point de pouvoir prétendre rivaliser avec les meilleurs groupes expérimentaux du créneau. Et surtout, au moment d’aborder leur unique œuvre, ne vous fiez pas trop à l’ouverture « Traveler », boogie en diable et enfant illégitime des PRETENDERS et de SWEET. Car la suite de Conception était beaucoup plus complexe…

Dans les faits, et après des centaines d’écoutes de l’objet en question, je peux en 2022 affirmer que Conception est une sorte de bébé bavard né des unions contre-nature de JANE’S ADDICTION, RUSH et HEIR APPARENT. Un bébé très précoce, aux mouvements progressifs, et mu d’un amour immodéré pour les mélodies héritées des années 70. En découvrant le tracklisting, on se prend de passion pour cette musique étrange, semblant émaner du passé (la production est très connotée), à cheval entre différents styles et donc impossible à caser dans un créneau précis.

« What you Came For » et son riff redondant hérité du Rock sudiste, soudainement bridé par un élan BOSTON/ELP, « November » et son intro acoustique délicate et subtilement southern dérivant vers un Rock pastoral et apaisé, ou « Conception » et ses chœurs planant sur pâture seventies (on y sent d’ailleurs les prémices d’un ENUFF Z’NUFF) ont fait de cet unique album une curiosité géniale, une incongruité dans un paysage musical format et voué aux gémonies du Thrash et du Hair Metal.

Contrairement à la majeure partie des souvenirs New Renaissance, CHYLD se déniche sur le net pour une somme tout à fait raisonnable. Alors, n’attendez pas, et offrez-vous un pan d’histoire peu commune. Vous ne le regretterez pas.

Line Up : Bib Haslam - basse/chant, John Joseph - chant/guitare, Rez - guitare, et Joey Lee D - batterie

Date de sortie : 1988/New Renaissance Records