100 Albums à (re)découvrir - Chapitre 4

Siren, Skagarack, Slave Raider, Smashed Gladys, Surrender, Buzzard, Bellzlleb, Surrender Dorothy, Teaser, The Hard Corps, The Last Things, The Poor, Think Tree, Thrust, Diesel Dahl's Tindrum, Tobruk, Tokyo, Tsunami, Vice, Viper, White Heat, Wild Horses, Wildside, Winterhawk, Wolvz, Zinatra

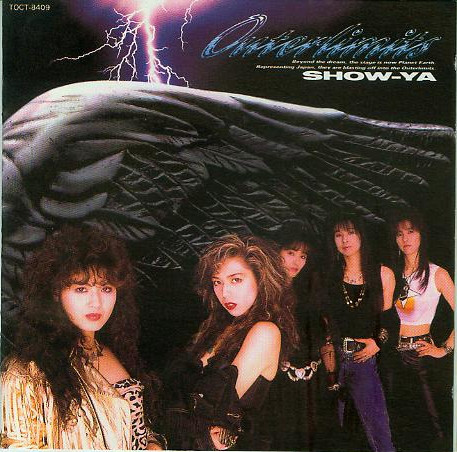

SHOW-YA - Outerlimits

Le monde du Heavy Metal et du Hard-Rock est réputé pour être très machiste et plus ou moins organisé comme une microsociété patriarcale reléguant les femmes au rôle ingrat d’admiratrices, pour ne pas dire simples groupies, terme en vogue durant la décennie 70’s. Et si les FANNY avaient tenté d’inverser les rôles dans les seventies, les mignonnes et aguicheuses RUNAWAYS, sous la coupe lubrique de Kim Fowley, bradaient l’indépendance au profit d’un sexisme de bas étage à peine bon à flatter les fantasmes de vieux libidineux en manque de chair fraîche. Et si les eighties furent le théâtre d’un hédonisme forcené, quelques musiciennes plus décidés et fortes que les autres tentèrent de s’imposer sur le marché, avec plus ou moins de bonheur.

De nombreux all-female-bands explosèrent dans les années 80. Pour n’en citer que quelques-uns, parlons des GIRLSCHOOL, de ROCK GODDESS, MEANSTREAK, JEZABELLE, ICE AGE, PHANTOM BLUE, WITCHES, ou encore STILETTO. Mais si un groupe entièrement féminin était denrée rare durant cette décennie, un groupe entièrement féminin ET japonais était un graal que peu pensaient dénicher. Et pourtant, les SHOW-YA existaient bel et bien, et se sont construit une très belle et enviable carrière.

Né en 1981 à Tokyo, SHOW-YA a longuement patienté pour montrer le fruit de son travail, via son premier album Masquerade Show, publié en 1985. Mais dès ce point de départ, la côte du groupe ne cessa de monter en flèche, pour atteindre une apogée totalement justifiée à la fin des années 80. Et s’il est difficile d’isoler un album en particulier de cette riche discographie, je fois reconnaître que l’efficace et mordant Outerlimits s’est imposé de lui-même.

Outerlimits était déjà en 1989 le huitième album du quintet. Respectant la tradition nationale de production de masse avec plusieurs albums par an (deux coup sur coup entre 1986 et 1988, respect), SHOW-YA occupait un marché qu’on pensait réservé aux LOUDNESS, ANTHEM et autres EZO, et livrait des disques largement capables d’en remontrer à ses homologues masculins. Sans l’aura d’un LOUDNESS et d’un virtuose de la trempe d’Akira Takasaki, les SHOW-YA s’appuyaient sur leur osmose incroyable, et la complétude entre cette guitare mordante et ces claviers en concession discrète, mais commerciale.

De fait, Outerlimits proposait un Hard-Rock tirant sur le Heavy Metal, ne crachant pas sur un brin de vitesse (« Lovers »), assez proche de ce que les américaines de PHANTOM BLUE pouvaient proposer. A la limite du Power Metal, ce huitième album faisait feu de tout bois, et dépassait allègrement les limites de vitesse, tout en se sentant parfaitement à l’aise dans l’univers Metal européen de cette même époque (« Trouble »). Dans son rôle de frontwoman, Keiko Terada faisait des merveilles, et se montrait rivale parfaite des européennes, canadiennes et américaines, avec son timbre pur et sa puissance lyrique.

Véritable concentré d’énergie, Outerlimits osait aussi des choses plus nuancées et harmonieuses, comme ce posé « 野生の薔薇 », ou le très radiophonique « For Freedom », proche des VIXEN permanentées. Tendu de bout en bout, Heavy en diable, cet album n’a pas pris beaucoup de rides depuis sa sortie, et incarne un versant fascinant de l’histoire du Heavy Metal nippon. Et de nombreux groupes actuels comme ALDIOUS ou BAND MAID peuvent remercier les SHOW-YA d’avoir déblayé la route et de l’avoir débarrassée de ses embuches typiquement masculines.

Line Up : Satomi Senba - basse, Miki Nakamura - claviers, Miki Igarashi - guitare, Keiko Terada - chant et Miki Tsunoda - batterie

Date de sortie : 6 septembre 1989/Eastworld

Recommandations auxiliaires : Mari Hamada - Romantic Night, JET MAYBE - Jet Maybe, ALDIOUS - Deep Exceed

SIREN - No Place Like Home

J’ai longuement hésité à inclure SIREN dans cette liste, qui après tout a valeur de découverte globale de raretés underground précieuses. En effet, malgré des qualités indéniables révélées dès leur premier album, ces floridiens n’ont jamais défrayé la chronique, et seul un intérêt poli a été manifesté à leur égard…Alors, en réécoutant ce premier album découvert sur le tard, je me suis décidé à vous en entretenir, même si mon souvenir le plus persistant les concernant est lié à leur second album, Financial Suicide…

Fondé en 1980 à Brandon, Floride, SIREN a rapidement fait partie de ce que l’on a appelé la FWOUSPM (First Wave of US Power Metal), un style mélangeant à loisir le Heavy, le Hard, le Power et même le Thrash, pour obtenir une musique chargée en énergie et en mélodies. Mais autant reconnaitre la vérité, et affirmer que le quatuor n’a jamais joué les têtes de liste et a évolué dans une seconde division confortable.

Après une première démo intéressante lâchée en 1985, le groupe se recentre, et développe son répertoire sur son premier long, ce No Place Like Home. Caché sous une pochette relativement vilaine, ce premier jet n’a valeur que de marqueur de son temps, et de témoignage de la vivacité de la scène américaine. Mais alors qu’en 1986, le Metal américain se scinde en plusieurs divisions hautement commerciales (Hard FM, Thrash), SIREN reste fidèle aux principes établis durant la première moitié de la décennie, et opte pour un mid tempo quasiment systématique, soutenu par une guitare volubile digne de l’écurie de Mike Varney.

J’avouerais que les raisons m’attachant à cette œuvre sont encore floues aujourd’hui. Le chant très particulier de Doug Lee, entre sorcière fumasse et petite fille d’outre-tombe, le rythme inamovible, la production délétère et embrumée, font qu’il est plus difficile de craquer pour cet album que de l’occulter poliment. Mais avec des compositions étranges, à l’image de « Shadows of the Future Past » ou d’autres terriblement formelles (« The Mine », et ses allures de Pop-Song Indie underground travestie en Metal occulte), No Place Like Home est encore aujourd’hui un album qui détonne dans la production de l’époque. Une base proéminente façon seventies, des riffs qui s’accumulent en tas, le mélange a de faux-airs de MERCYFUL FATE en compétition avec DEATH SS, mais intrigue, fascine, et fonctionne comme un principe hypnotique peu explicable rationnellement.

Entre Heavy Metal de tradition et Power Metal technique et racé d’obédience passéiste, SIREN signe un ovni qu’il est encore difficile de disséquer aujourd’hui. Le groupe rentrera dans le rang avec son second long, ce Financial Suicide publié par l’écurie allemande Aaarrg Records, devenu collector très recherché aujourd’hui (le CD se négocie entre 80 et 100 dollars). Le groupe se séparera suite à cet album, avant que Doug Lee ne recrute des musiciens allemands pour continuer sa carrière en Europe, publiant même une démo en 1990.

Curiosité d’une époque où tout était permis ou presque, No Place Like Home n’est sans doute pas la chaumière rêvée par tous les amateurs de Metal américain, mais reste une construction intrigante qui cache dans ses nombreuses pièces des trésors facilement négociables.

Line Up : Gregg Culbertson - basse, Rob Phillips - guitare, Doug Lee - guitare/chant et Brian Law - batterie

Date de sortie : 1986/Flametrader

Recommandations auxiliaires : CHATEAUX - Chained And Desperate, DEADLY BLESSING - Ascend From the Cauldron, ACID - Acid

SKAGARACK - Skagarack

Au pays, de Lars Ulrich, comme dans tous les pays, on s’amuse, on joue du Heavy, il y a les méchants et les gentils….

Les méchants, ce sont évidemment les vilains MERCYFUL FATE, leurs riffs occultes, les textes païens et la voix de castrat d’outre-tombe de King Diamond. Et les gentils alors ? Sans les vexer, je pense que l’on peut classer les élégants SKAGARACK dans cette catégorie. Formé à Kolding, ce quintet de musiciens propre sur eux a connu une brillante carrière intra-muros, vendant même des dizaines de milliers d’albums sur un marché aussi restreint que celui du Danemark. Alors, y avait-il quelque chose de moins pourri qu’on ne le pensait dans le royaume ? Certes, de preux chevaliers de la mélodie qui auraient mérité autre chose qu’un intérêt poli de la communauté internationale.

Depuis, SKAGARACK a acquis une solide réputation de groupe fiable, créatif, et surtout, imperfectible techniquement. Ses membres sont régulièrement loués pour leurs capacités, mais ce qui frappe avant tout, c’est cette capacité unique à trousser de magnifiques hymnes à la vie métallique qu’on aime à reprendre en chœur les soirs d’hiver.

Entre 1986 et 1990, le groupe aura publié trois albums impeccables, que je me plais à jouer intensément et régulièrement. Il était difficile de faire un choix parmi ces trois œuvres, alors, par facilité, je me suis tourné vers le premier éponyme, qui à l’époque a eu l’effet d’un électrochoc sur la communauté Hard-Rock danoise. Car pour un premier album, Skagarack était tout simplement époustouflant de maîtrise et de professionnalisme. Une seule écoute du tube « I’m Alone », qui fit les belles heures des radios danoises suffit à comprendre pourquoi SKAGARACK est si rapidement devenu le chouchou des amateurs de radiophonie locale. Empreinte JOURNEY solide, tendance à défier les EUROPE sur leur propre terrain avec efficacité, et mélange des voix incroyablement enchanteur. Mais SKAGARACK, aussi porté sur les harmonies fut-il, n’en était pas moins un terrible groupe de Hard-Rock, dans le sens le plus noble du terme.

Loin devant HONEYMOON SUITE ou NIGHT RANGER, SKAGARACK préfigurait la vague old-school scandinave des années 2010, et s’imposait comme le leader d’une scène pourtant complexe. Avec des riffs tranchant sublimés par une production parfaite, le quintet dominait son sujet, et nous pondait de petites merveilles comme « Saying », que SURVIVOR aurait pu accoucher dans la douleur, ou ce progressif et évolutif « Damned Woman », lourd, emphatique, mais strié de mélodies magiques.

Entre plusieurs eaux, Skagarack jouait avec les codes, utilisait un clavier à son plein rendement, et osait le Crossover entre Pop, Rock, Hard-Rock et AOR. « Don't Turn Me Upside Down » avait de quoi en remontrer à Bryan ADAMS, BON JOVI et FOREIGNER, tandis que le velouté « Lies » aurait fait les beaux jours d’un Billboard en manque de hit évident.

Parfait de bout en bout, ce premier disque avait largement de quoi faire craquer le marché international, et surtout, sa succursale américaine. Mais même distribué par Polydor, il ne franchit jamais ses frontières, et du attendre des décennies avant d’être apprécié à sa juste valeur. Et alors que des labels comme AOR Heaven ou Frontiers essaient chaque semaine de nous refourguer la nouveauté passéiste à la mode, SKAGARACK en définissait la moindre ligne, le moindre dogme, avec un naturel désarmant. Il est aujourd’hui possible de préférer à ce premier album ses deux petits frères, mais je ne peux m’empêcher de trouver Skagarack toujours aussi frais et dispo, et plus spontané. SKAGARACK se séparera, avant de revenir à l’Esbjerg Rock Festival en 2009. Une belle histoire, qui aurait mérité fin plus heureuse et méritée.

Line Up : Martin Munch - basse, Jan Petersen - guitare, Tommy Rasmussen - claviers, Torben Schmidt - chant et Alvin Otto - batterie

Date de sortie : 1986/Polydor

Recommandations auxiliaires : MAGNUM - Wings of Heaven, FOREIGNER - Inside Information, KIM LARSEN OG BELLAMI - Yummi Yummi

SLAVE RAIDER - Take The World By Storm

Très rapidement, les musiciens se sont rendu compte que l’image était aussi importante que la musique. Entre la moue et le pelvis d’Elvis, et les délires costumés/maquillés/grimés de SCREAMING LORD SUTCH, de KISS, des RESIDENTS, DEVO, SIGUE SIGUE SPUTNIK, et autres, les concepts ont commencé à fleurir pour offrir au public un peu plus que de simples chansons. Et le petit monde du Hard-Rock et du Heavy, très perméable à ce genre d’idées, n’a pas tardé à adopter des accoutrements de circonstance…

Certains ont poussé le bouchon du Glam jusqu’à la lie de vin, entre le maquillage outrancier de POISON sur son premier album et le sens du travestissement des PRETTY BOY FLOYD. Mais il existe encore quelques groupes underground au ramage adapté au plumage, catégorie dont les américains de SLAVE RAIDER font clairement partie.

Formé en 1985, cette assemblée hétéroclite de gentils malades mentaux et autres exhibitionnistes pirates, SLAVE RAIDER a rapidement gagné un cult following, gentiment surnommé The Raid, et fait les premières partie de groupes capés, dont RATT et POISON. Il faut dire qu’avec un make-up pareil, et une musique âpre entre Sleaze et Heavy Metal US, le quintet avait les armes pour se faire remarquer, encore plus avec un album de la trempe sauvage de Take The World By Storm.

Les SLAVE RAIDER n’ont jamais vraiment pris le monde dans une tempête, mais ont laissé une trace conséquente dans l’histoire du Hard US tape à l’œil et tapageur. Avec ses textes gentiment provocateurs et hédonistes, ses concerts chamarrés, et son attitude bravache, le groupe nous a servi en 1986 un album haut en couleurs, et largement digne des plus grands hits de l’époque. Initialement sorti en 1986 sur le label intimiste Vision Records, Take The World By Storm a très rapidement été réédité en LP, CD et tape par Jive Records, une maison de disques aux moyens plus conséquents. C’est d’ailleurs sous cette forme qu’il est arrivé jusqu’en Europe, se taillant une bonne réputation dans les colonnes des magazines anglais et français.

Rien d’étonnant, puisque les chansons gravées, à mi-chemin entre un TWISTED SISTER affamé et un SLADE remonté, avaient de quoi séduire les fans d’un Glam musclé, assez proche parfois d’un ZODIAC MINDWARP des grands jours (« Burnin' Too Hot »). Trépidant, simple et direct, Take The World By Storm avait donc tout pour exploser et faire de ses concepteurs les nouveaux messies Avon. Enregistré par Kirby Binder et John Hurst, ce premier LP disposait d’un son agressif, qui contrebalançait bien le côté volontairement aguicheur de ces chansons provocatrices parfois inspirées par l’Australie d’AC/DC (« Take The World By Storm »), KIX (« Long Way From Home »), ou même une version glitter de BLACK SABBATH (« The Black Hole »).

Véritable petite pépite eighties, Take The World By Storm a été suivi par deux autres albums charmants, mais moins explosifs et débridés, avant que le groupe n’implose à l‘orée des années 90.

Line Up : Letitia Rae - basse, Lance Sabin & Nicci Wikkid - guitares, Lee Blaske - claviers, Tommy Rasmussen - claviers, Chainsaw Caine - chant et The Rock - batterie

Date de sortie : 1986/Vision Records

Recommandations auxiliaires : AUTOGRAPH - Sign in Please, VINNIE VINCENT INVASION - Vinnie Vincent Invasion, TWISTED SISTER - Under the Blade

SMASHED GLADYS - Social Intercourse

Tout était là. Le style, l’attitude, la musique, l’inspiration, mais on peut tout de même avoir l’air et la chanson, et rester planté sur le bord du trottoir comme un groupe sans lendemain. C’est plus ou moins l’aventure vécue par les américains de SMASHED GLADYS qui avec Social Intercourse ont sorti l’un des albums de pur Hard-Rock les plus essentiels et jouissifs de la décennie 80. Il suffisait d’une poignée de secondes pour se rendre compte à quel point les frères Young avaient compté pour eux, et pourtant, loin du plagiat, ces originaires de New York proposaient un recyclage bouillant des binaires australiens version Glam, le truc à la mode en cette fin de décade.

Après un album éponyme très remarqué, la bande resserre les rangs, étudie la question, se débarrasse de quelques réflexes un peu trop conditionnés, et profite d’une signature chez Elektra pour laisser libre cours à son imagination sauvage. Secondé par une major, le quintet aux nombreux seconds guitaristes (une palanquée s’est succédée durant les années d’activité) se sent donc pousser des ailes, et comprend vite que le droit à l’erreur leur sera systématiquement refusé.

De fait, « Lick It Into Shape » cherche immédiatement la perfection dans l’accroche, et lâche un énorme riff apte à séduire n’importe quel Hard-Rockeur fan d’efficacité et d’énergie. Cette énergie, maître mot de ce Social Intercourse ne se dément pas durant les quarante et quelques minutes de ce second album, coincé dans la galaxie entre AC/DC, KIX, RATT, jouant des coudes pour se frayer un chemin, en s’appuyant sur les miaulements incroyables de Sally Cato, greffière de quartier qui montre les crocs pour défendre son bout de mou, et qui montre ses griffes à quiconque fait mine de s’approcher.

La vocaliste est une légende à elle seule. Loin des minauderies de VIXEN, Sally se pose en petite sœur honorifique de Bon Scott, et transcende le classicisme de l’instrumental pour le rendre aussi létal qu’un piège à souris posé à l’extérieur du Cathouse.

L’album n’a donc plus qu’à dérouler ses hits, nombreux, pour s’assurer d’un following important. Le statut culte de la formation n’échappa à personne à l’époque, et les concerts de la bande étaient toujours incendiaires. « 17 Goin' On Crazy » et son piano bastringue unissait pour le pire et le pire les L.A GUNS et GUNS N’ROSES via les témoins STONES, tandis que « Play Dirty » renvoyait POISON sur les épines de ses roses en ballade.

Plus couillu que cet album à ce moment-là de l’histoire ? Impossible. Il est d’ailleurs fort regrettable que ce disque ait été le dernier d’un groupe parfaitement en place, loin du faste de Los Angeles et des groupies fardés comme des voitures volées à la frontière roumaine. Impeccablement produit, flanqué d’une pochette magnifique, il attirait le regard avant de prendre les tympans en otage, et même si « Legs Up » calmait légèrement le jeu, les intentions restaient claires : rendre le pouvoir au véritable Rock, et ne plus le travestir avec force déguisements et autres gimmicks putassiers. Il semble tout à fait raisonnable de pleurer la mort de Sally Cato en 2020, mais il semble encore plus sincère de lui rendre hommage en réécoutant pour la millième fois ce Social Intercourse qui avait de faux airs de partouze sociale et musicale de grande classe.

Line Up : J.D Tonto - basse, Bart Lewis & Roger Lane - guitares, Sally Cato - chant et Matt Stelluto - batterie

Date de sortie : 1988/Elektra

Recommandations auxiliaires : KIX - Blow my Fuse, L.A GUNS - L.A Guns, JOHNNY CRASH - Neighbourhood Threat

SURRENDER - Surrender/Better Late than Never

Une affaire simple. Trois musiciens, un album autoproduit, et puis, les oubliettes. Dommage, car les new-yorkais de SURRENDER incarnaient le versant américain le plus puriste d’un Hard Rock mélodique tirant sur l’AOR, souvent imité, copié, mais jamais égalé. Peu d’informations ont filtré sur le trio, mais la musique parlant d’elle-même, il est inutile de chercher à savoir le pourquoi du comment tant ce premier et unique éponyme fait partie des plus grandes réussites de l’année 1991 pourtant chargée en sorties d’importance.

A l’image des canadiens de TRIUMPH et de leurs homologues US de JOURNEY, les SURRENDER n’aimaient rien tant que diluer leur énergie dans une énorme dose de mélodie, sans jamais fricoter avec la Pop ou le MOR. Et lorsqu’on pose en introduction un hit de la trempe de « Never », c’est que l’on est conscient de ses moyens, et confiant en son potentiel.

Cet album, désormais introuvable dans sa version autoproduite d’origine (ou alors pour des sommes totalement indécentes) a donc été réédité sur le tard et rebaptisé Better Late than Never, titre en disant long sur l’attente des fans pour une nouvelle édition. Guitare proéminente, claviers intelligents, impulsion juvénile, chœurs épurés, pour une visite guidée des ondes radio west-coast des années 80 avec un peu de retard sur l’horaire. Véritable mine de tubes, Surrender/Better Late than Never a formidablement bien tenu le test du temps, et se montre toujours aussi frais en 2022.

Avec quelques incursions en territoire soft (« Little Asia », sublime), Michael, Frank et Kenny survolaient l’histoire de la musique populaire à tendance agressive, et semblaient parfois proche d’un TOTO plus âpre à la tâche, ou d’un ASIA moins pompeux et plus musclé. Alors, de REO SPEEDWAGON, à FORTUNE, en passant par Richard MARX, et SURVIVOR, SURRENDER se taillait une part de roi avec ce premier album immaculé, qu’il est quasiment inutile de décrire tant sa musique se ressent au plus profond de son être.

Savourez « Sunrise Goodbye », dansez sur le trépidant « Nikki », et adoptez cet album pour toujours comme un compagnon de route heureux, souriant, et transformant n’importe quel jour de pluie en journée d’été ensoleillée.

Sachant que la version ZENTunes de l’album (et donc rebaptisée Better Late than Never, vous suivez ?) est encore disponible à un prix tout à fait décent, il serait inconscient de vous dispenser de cette tranche de vie américaine de l’orée des années 90, avant que le monde ne devienne morose et oublie sa raison de vivre.

Line Up : Michael Olszewski - basse/guitare, Frank Siccoli - chant et Kenny Hamberg - batterie/claviers

Date de sortie : 1991/Autoproduction

Recommandations auxiliaires : FORTUNE - Fortune, DALTON - The Race Is On, STEELHOUSE LANE - Metallic Blue

BUZZARD - Churp!!!

Retour dans les « B », pourquoi ? Pour corriger un oubli impardonnable, que je ne me serai d’ailleurs pas pardonné. Pourtant, BUZZARD reste une énigme pour ceux ayant eu la chance de les connaître de près, et ce, pour plusieurs raisons. Une existence étrange, des apports irréguliers à la scène progressive des années 90, un EP fantôme lâché sur le tard, et l’appartenance à une écurie qui se spécialisait dans le Doom (Hellhound Records). De quoi s’interroger sur ces américains atypiques…

Né en 1989 à Norfolk en Virginie, BUZZARD a pris son temps pour affirmer ses positions et proposer sa direction. Rien de notable avant ce premier et unique album en 1992, décliné en une seule version CD jamais rééditée. Dommage une fois encore, puisque malgré son titre et sa pochette étrange, Churp!!! n’est ni plus ni moins que l’un des meilleurs albums de Progressif libre des années 90.

Pour avoir une image musicale de la chose en question, tentez de visualiser de vos petits tympans une union fugace un soir de brouillard entre PSYCHOTIC WALTZ et SOUNDGARDEN. Une union qui aurait donné naissance à un enfant bâtard, pas certain de savoir choisir entre le Jazz-Rock, BLIND ILLUSION, le Metal progressif, WATCHTOWER, la vague de Seattle, et une forme de Techno-Thrash très larvée, entre RUSH et CORONER.

Tout ceci vous met en appétit ? Je le comprends tout à fait, et faites-fi de ce découpage étrange en seize morceaux, dont beaucoup avaient valeur d’interludes entre deux tranches plus conséquentes. Car le point fort de BUZZARD était cette capacité à se démarquer de la masse tout en gardant prise avec la réalité des faits. Progressif certes, intellectuel dans une certaine mesure, complexe, mais en même temps accrocheur, dissonant (« Fellowship »), sinueux et erratique dans ses mouvements mélodiques (« The Given/Grinding Wheel »), Churp!!! avait de faux airs de Chupa-Churp fraise/piment, piquante sur la langue et amère en bouche, mais laissant une impression durable d’étrangeté.

Ne tournons pas autour du pot, cet album était unique, comme pouvaient l’être les œuvres des confrères de THOUGHT INDUSTRY. Mais BUZZARD allait encore plus loin. Optant pour une production rêche et tout à fait passéiste dans le contexte des années 90, cet unique album développait son point de vue de façon assez absconse, offrait des coupures plus franches (« His Descent »), de longues évolutions indescriptibles, empruntant à l’Indus, au Free-Jazz, au Death expérimental et progressif (« Carpetbaggers »), tout en restant diablement homogène et hypnotique.

Il est encore aujourd’hui, malgré le temps écoulé, très difficile de décrire les contours d’un univers unique en son genre. Sans vraiment s’intégrer à une décennie prônant la simplicité, BUZZARD se montrait capable de défier les PRIMUS et ABSTRAK ALGEBRA sur leur propre terrain, sans paraître élitiste.

Jamais réédité, mais encore trouvable pour une somme tout à fait raisonnable, cet album atypique (certains - dont moi - ne se sont jamais remis de « Savage Paisley Vortex (Pt. 2) - The Initiation & Ritual Dance Of Chicky Boy ») mérite de figurer dans toute discographie ouverte, capable d’intégrer dans ses rangs des parias de la franchise explorant les limites du Progressif agressif avec un panache incroyable. Un Ovni total, un plaisir radical, voilà de quoi intéresser les plus iconoclastes d’entre vous.

Line Up : Patrick Walsh - guitare, Andrew Brown - basse, A.J. Long - chant, John Finney - instruments à vent et Joey Rudacil - batterie

Date de sortie : 1993/Hellhound Records

Recommandations auxiliaires : THOUGHT INDUSTRY - Mods Carve the Pig: Assassins, Toads and God's Flesh, THE BEYOND - Crawl, HUNDRED YEARS - Hundred Years

BELLZLLEB- Bellzlleb

Si la scène Metal japonaise des années 80 était une industrie plus que florissante, autant admettre que la majorité de ses représentants se contentaient de reproduire les recettes des presque voisins américains à la lettre. Peu de musiciens osaient sortir des sentiers battus du Heavy Metal, et la place laissée aux iconoclastes et autres originaux étaient donc restreinte. Pourtant, parmi tous les groupes nationaux traditionalistes, se cachaient des entités plus décalées, des parias esthètes, que le reste du monde pouvait envier au pays du soleil levant.

En tête de liste, les immanquables DOOM, et leur Thrash technique et progressif proche de VOÏVOD. En seconde place du podium, les théâtraux SEIKIMA II, et leur art consommé du visuel et de la gestuelle. Et sur la troisième marche, les incompatibles et ineffables BELLZLLEB, rois du contrepied et du mélange totalement improbable.

En sus d’un nom en miroir imprononçable, les BELLZLLEB prenaient un malin plaisir à construire un château de crossover aux allures de tour de Babel du vice, et ce, dès leur premier album éponyme, devenu centre des convoitises. Formé en 1985 par Tetsu (guitare) et Yuji (batterie) à Chiba, BELLZLLEB s’est immédiatement laissé séduire par un cocktail détonnant à base de Heavy, de Doom, de Black et de Hardcore, utilisant l’univers d’Aleister Crowley, l’occulte, le satanisme et autres artifices sombre, pour recycler les recettes anciennes de BLACK SABBATH dans un contexte plus moderne.

Entre TYPE O’NEGATIVE et CELTIC FROST, Bellzlleb incarnait un versant fascinant de la culture musicale japonaise de l’époque, qui commençait à s’émanciper de la tutelle américaine pour développer sa propre personnalité. Entre Doom épique et lyrique, Heavy Metal à la Lewis Carroll, Black Metal larvé et encore un peu gauche, le quatuor japonais produisait une musique résolument à part, menant parfois à des résultats hors-normes, comme en témoignait l’immense et lourd « The Indoctrination Rites », de plus de dix minutes, et décomposé en parties presque cinématographiques.

Il fallait oser, il fallait aller jusqu’au bout sans avoir peur du ridicule, et le résultat tient encore largement la route aujourd’hui, notamment grâce à une production à la basse roulante et à la guitare explosive. Et alors que d’autres groupes auraient pu donner l’impression de tergiverser et de chercher leur route à l’aveugle, les BELLZLLEB renvoyaient l’image d’un groupe décalé sûr de lui, même en terrain Metal classique teinté d’occultisme à a MERCYFUL FATE (« Sabbath Breaker »). Unique encore en 2022, des décennies après sa sortie, Bellzlleb est une petite perle de Black/Doom, véritable pièce de théâtre occulte se déroulant sous nos yeux et nos oreilles. Certes, l’album est certainement l’un des plus difficiles à dénicher de l’époque, se vendant à des prix déraisonnables, mais il demeure l’une des œuvres maîtresses de l’école japonaise du Metal des années 80, prouvant que tous les musiciens nationaux ne savaient se contenter de recycler un Heavy éprouvé et rebattu.

Line Up : Tetsu - guitare, Mataro - basse, Rei - chant et Fumi - batterie

Date de sortie : Octobre 1989/Nude Records

Recommandations auxiliaires : VELLE WITCH - Blood Noblewoman, 人間椅子 - 人間失格, SABBRABELLS - One Night Magic

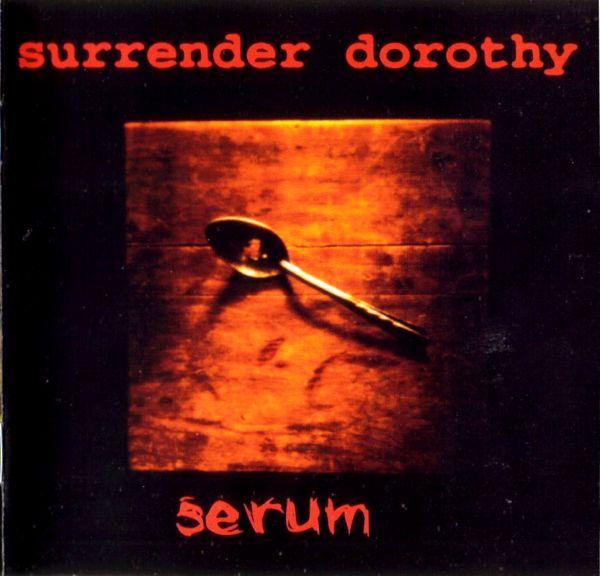

SURRENDER DOROTHY- Serum

Voilà une entrée qui vous obligera à enlever vos ornières pour prendre un chemin de traverse, loin de la ligne droite du Heavy Metal classique. On le sait, les années 90 n’ont pas été tendres envers les groupes traditionnels, et ce qui était cool la décennie précédente devenait terriblement uncool, spécialement pour les groupes de Hard mélodique, FM, AOR, et Heavy un peu trop formel. NIRVANA a enfoncé le premier clou dans le cercueil du Hard made in MTV, mais a aussi obligé les musiciens à se mettre un bon coup de pied au cul pour revenir à l’essentiel : la rage, l’énergie et l’authenticité.

Durant cette décennie de calvaire et de rétablissement, certains groupes ont émergé de nulle part pour croquer leur part du gâteau, et pour un groupe alternatif signé par une major et connaissant une belle carrière, une myriade d’autres devaient se contenter de miettes pas forcément assez nombreuses pour rassasier leur appétit.

En 1996, sorti de nulle part, un album ne fit pas grand bruit en dehors de son Canada natal, mais laisse une trace suffisamment conséquente dans l’histoire pour toujours exister aujourd’hui. Formé en 1987 par le batteur Dave Stevenson et le chanteur Rehgina, SURRENDER DOROTHY n’a rien de plus extraordinaire que ces centaines d’orchestres amateurs voulant connaître leur grand soir. Durant des années, ce quatuor a répété, cherché des financements, composé, pour finalement séduire la major MCA en 1996. De cette union somme toute méritée naîtra un unique album, Serum, anonyme dans la production de l’époque, et pourtant trésor alternatif dans la même veine de qualité que le premier STP ou qu’un OUR LADY PEACE plus honnête que la moyenne.

Entre les PILOT, JANE’S ADDICTION, MORDRED et nombre d’autres amateurs de Fusion, SURRENDER DOROTHY était une sorte de caméléon indétectable, capable de phagocyter le jeu de ses contemporains pour en régurgiter une mixture plus personnelle. Produit par la référence de Toronto Matt Dematteo (BIG WRECK, ASHLEY MACISAAC, BIG SUGAR), Serum résumait à lui seul une décennie d’adaptation à de nouveaux standards, et survolait le ciel canadien de son talent de goéland rejoignant l’océan.

Pour un premier et unique album, Serum est étonnant de constance, certainement due à ces tournées incessantes qui ont formé le groupe à la dure. Porté par le single « Alone », Serum était bien plus qu’un simple album grungy de plus. Il était un genre de Best-Of de cette scène versatile, avec ses accents funky, jazzy et punky, et ses réussites flagrantes (« w.e.w.n. », « ja »). Loin de la facilité de certains misant tout sur un gros tube pour remplir le reste de l’amphore de fillers, les SURRENDER DOROTHY pouvaient passer pour un cousin éloigné de FAITH NO MORE, travailleur, sûr de ses qualités rythmiques et mélodiques (« I Am »), et supportant la comparaison avec les combos les plus solides de l’époque (« Culture »).

Je vous enjoins à découvrir ce disque hors du temps, aux compositions fiables et créatives, et à l’humeur changeante. SURRENDER DOROTHY prouvait qu’un ménage était indispensable dans ce cirque électrifié qui s’en remettait trop à l’image au détriment du son, et pouvait même rivaliser avec les cadors de l’époque sans avoir à rougir de la comparaison.

Line Up : Norman Laco - guitare, Peter Murray - basse, Rehgina - chant et Dave Stevenson - batterie

Date de sortie : 29 avril 1996/MCA Records

Recommandations auxiliaires : STONE TEMPLE PILOTS - Core, AFGHAN WHIGS - Gentlemen, SOUNDGARDEN - Down on the Upside

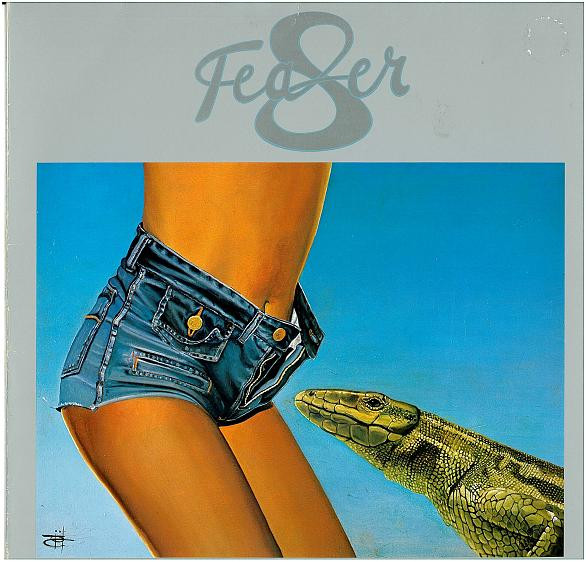

TEASER - Teaser

Avoir Adrian Vandenberg dans son groupe est un sacré atout, et ça n’est certainement pas David Coverdale qui dira le contraire. Mais bien avant de rejoindre WHITESNAKE, le hollandais riffant a connu une belle carrière sous son propre nom, se forgeant une réputation de soliste bouillant et de guitariste rythmique infaillible. Mais pour comprendre le parcours d’Adrian, il faut remonter encore plus loin que son premier album sous son propre nom, et s’attaquer à la face immergée de l’iceberg.

Si dans les années 70, le nom Rock venu des Pays-Bas le plus connu était celui de GOLDEN EARRING, celui de TEASER connut une ascension assez intéressante pour se rendre compte que le pays des sabots et de Dave comptait dans ses rangs des musiciens émérites au CV impressionnant. Formé à la fin des seventies, TEASER est donc la première incarnation de VANDENBERG, avant qu’Adrian ne change le nom du groupe pour qu’il se focalise sur sa personnalité, via le marché américain.

Totalement obsédé par FREE et BAD COMPANY, TEASER était donc le véhicule parfait pour qu’Adrian puisse exploiter ses incroyables capacités, citant le Blues et le Hard Rock pour produire l’un des albums les plus attachants de cette fin de décennie. Rapidement signé par la référence Vertigo, le quatuor composé de pointures se lança à corps perdu dans l’aventure, pondant cet éponyme fantastique truffé de chansons transpirant de feeling et de sueur du samedi soir.

Si évidemment Adrian se taillait la part du lion, bien avant que sa réputation n’en fasse l’un des sideman les plus demandés, TEASER était un véritable groupe et non un simple caprice solo. La voix pure et forte de Jos Veldhuizen le rapprochait évidemment de Paul Rodgers, et l’ambiance générale de l’album baignait dans le jus Hard-Rock pressé par LED ZEP et FREE. Se reposant sur une rythmique en béton, Teaser accumulait évidemment les moments de bravoure, entre Rock viril et surpuissant et Rock Blues délicat et ouvragé (« Don't Break My Heart », sublime et évanescent, et que TESLA a dû écouter un certain nombre de fois), et se présentait comme une alternative très viable aux héros de GOLDEN EARRING.

Il faut dire que « What You Need Is Love » en ouverture, nous renvoyait au meilleur du Southern Rock des BLACKFOOT et autres 38 SPECIAL, alors que le lourd et emphatique « Ride On The Train » ramenait aux naseaux les effluves d’un BLACK SABBATH de l’orée des seventies. Et si la B-side de cet album marquait légèrement le pas et ne tenait pas vraiment la comparaison avec la face A, Teaser n’en restait pas moins un formidable disque de Hard bluesy, préfigurant les exploits à venir de Vandenberg.

Très écoutable encore aujourd’hui, témoignage de la prise de pouvoir européenne, Teaser permet de comprendre l’évolution de ce guitariste incroyable qu’est Adrian Vandenberg, des années avant qu’il ne reprenne les parties de John Sykes pour le multiplatine Whitesnake.

Line Up : Adrian Vandenberg - guitare, Peter Van Eyk - basse, Jos Veldhuizen - chant et Nico De Gooijer - batterie

Date de sortie : 1978/Vertigo

Recommandations auxiliaires : THE BABYS - Head First, BODINE - Bodine, Y & T - Earthshaker

THE HARD CORPS - Def Before Dishonor

Lorsqu’on évoque les années 90, on parle presque systématiquement de la vague Grunge et du renouveau Nu-Metal, mais on oublie souvent d’aborder le cas d’un sous-genre qui connut une énorme popularité : la Fusion. Cette même Fusion pouvait revêtir bien des déguisements, le terme étant assez vague pour couvrir toute la garde-robe, de fait, y inclure un peu de tout n’est pas chose incongrue. Mais la Fusion la plus étrange, au-delà des dérapages contrôlés Funk Metal des RED HOT, de SCATTERBRAIN, et autres MINDFUNK, était celle unissant Rap et Metal, comme l’a très bien prouvé l’explosion de RAGE AGAINST THE MACHINE.

Mais avant RATM existaient déjà des groupes portés sur le métissage entre Rap Hardcore et Metal massif. Outre la petite récréation partagée par PUBLIC ENEMY et ANTHRAX, et les méchancetés à venir de BODY COUNT, MOTHER’S FINEST avait déjà défriché le terrain pour des groupes comme THE HARD CORPS, l’un des concepts les plus sous-estimés de cette décennie.

Def Before Dishonor a souvent été découvert sur le tard, même pour les spécialistes. Pourtant, avec une signature chez Interscope et un unique album d’une épaisseur aussi conséquente, le sextet aurait dû lui aussi casser la baraque et laisser un souvenir impérissable à ceux ayant essuyé cette tempête de beat, de rhymes et d’attitude.

Mené comme un pur groupe de Hip-Hop option Rock, THE HARD CORPS était l’incarnation même de ce mouvement visant à unir deux publics aussi différents que compatibles. D’un côté, le street art, de l’autre, les amplis crachant le feu, un mariage étrange entre deux tranches de la jeune population, pour un même élan d’énergie visant à changer l’ordre des choses, et ramener le racisme au rang de théorie faisandée pour nostalgiques de l’esclavage.

Côté musique, je n’irai pas par quatre chemins : Def Before Dishonor est sans aucun doute l’un des meilleurs albums de Fusion des nineties, si ce n’est le meilleur. Le meilleur car le plus équilibré, le plus sauvage, le plus concentré, et le plus exubérant. Avec ses deux MC, THE HARD CORPS avait de faux airs de deal passé entre PUBLIC ENEMY/N.W.A et les BEASTIE BOYS les plus énervés après avoir écouté l’intégrale d’AC/DC. Une crise de colère parfaitement formalisée sur « Hard Corps », hit d’intro, rappelant la scène Gangsta menée par Dre et Ice Cube, mais aussi les hurlements Metal des seventies, avant que le genre ne se dilue dans la laque et le cuir.

Def Before Dishonor est le manifeste le plus entraînant de cette année 1991, alors que les monstres Metal poussent leurs derniers cris commerciaux avant la chute. Il préviendra de toutes les exactions à venir, et surtout, sans le vouloir, de la domination du Rap et du Hip-Hop pour les trente années à venir. Impeccablement produit, il accepte la lourdeur des guitares, mais garde précieusement son ADN Hop qu’il met en avant à chaque couplet dominé par une basse ronde, et jusqu’au bout, garde la pression, en mode crossover comme en mode pur Hip-Hop. Une petite perle qui fait d’autant plus regretter que le groupe n’ait pas eu l’occasion de lui donner une suite, ce qui confère toutefois à Def Before Dishonor un côté étoile filante brillante qui lui va à merveille.

Line Up : Rev Kev - guitare, Machine Gun Kelly - basse, Dirty Bob & The Beast - MC/chant, Maestro K.O - batterie, Major Kutt - percussions/D.J

Date de sortie : 1991/Interscope Records

Recommandations auxiliaires : MOTHER’S FINEST - Black Radio Won’t Play this Record, SCATTERBRAIN - Scamboogery, LIVING COLOR - Time's Up

THE LAST THINGS - Circles And Butterflies

Dans la série des one-hit-wonders, les THE LAST THINGS se posent là, et incarnent en quelque sorte le porte-drapeau de cette génération de groupes ayant juste eu le temps de graver leurs premières pensées avant de disparaître définitivement. Et dans ce cas précis, ces originaires de St Petersburg en Floride ont fait fort, faisant fi de toute démo ou EP, pour ne lâcher qu’un seul frein, ce fantastique Circles And Butterflies de 1993.

Fondé en 1991 mais sans date officielle de split, THE LAST THINGS étaient comme leur nom l’indiquaient, les dernières choses, concernant un Metal Progressif de haute volée qu’on qualifiera de technique pour respecter les dernières volontés.

Quatuor sorti de nulle part, et qui y est reparti aussi vite, THE LAST THINGS parvenait à combiner la préciosité de RUSH, la poétique de MARILLION, la fougue de FATES WARNING et les envolées de CRIMSON GLORY, sans sonner comme l’un d’entre eux. Et sans vouloir me répandre en éloges inutiles, j’affirme que Circles And Butterflies fait pourtant partie du peloton de tête des sorties Metal Progressif des années 90, la décade qui a fait exploser le genre. En faisant appel à une science de la composition libre, les américains signaient des passages sublimes, dignes du meilleur PINK FLOYD de l’ère Waters/Gilmour, et proposaient presque immédiatement un gigantesque « Blackhours », que DREAM THEATER aurait bien fait de graver dans sa mémoire pour le réutiliser lors de ses nombreux passages à vide.

Progressif, le terme est vulgarisateur et subtilement pédant, mais il prend tout son sens dans le cas des THE LAST THINGS, qui pouvaient largement rivaliser avec ATHEIST, CYNIC ou SADUS, pour peu qu’ils eurent l’intention de durcir le ton. Avec un bassiste surdoué (ex-KRUNCH, ex-BLACKKOUT, ex-GENERICHRIST, ex-ATHEIST), un guitariste chanteur au falsetto pur, et un guitariste aux nombreux effets rappelant The Edge, Steve Rothery ou David Gilmour, Circles And Butterflies reste encore aujourd’hui largement en avance sur son temps, et surtout, unique en son genre. Associé aux extraordinaires BLACKKOUT de par le passé de Darren McFarland, le quatuor passait en revue tout le catalogue de pièces détachées du Metal évolutif des nineties, et nous hypnotisait en trois morceaux à peine.

Car une fois « Circle Of Willis » posé sur la table, le doute n’était plus permis : THE LAST THINGS était un groupe pas comme les autres, aux possibilités infinies.

De nombreux arrangements toujours bien placés, des crises d’énergie régulières, une précision instrumentale chirurgicale, des liens en fade-out entre les morceaux pour accentuer l’idée de concept, nous n’étions pas loin d’Operation Mindcrime en version plus nuancée et sophistiquée, et trente ans ou presque après sa sortie, Circles And Butterflies met toujours des papillons dans le ventre, en citant SIEGES EVEN, WATCHTOWER, et tout autre défenseur de la beauté musicale ciselée.

Line Up : Matt LaPorte - guitare, Darren McFarland - basse/claviers, Richard W. Elliott IV - guitare/chant, Lou Buffo - batterie

Date de sortie : 1993/Nordic Metal

Recommandations auxiliaires : Catharsis - Pathways to Wholeness, BLACKKOUT - Ignorance of Man, LORD BANE - Age of Elegance

THE POOR - Who Cares ?

En 1994, le temps était plutôt couvert pour les groupes de Hard-Rock classique. Les charts n’étaient pas tendres, encore moins si vous faisiez partie du lot « Heavy Rotation » des eighties. Mais le style, bien vivant, savait pertinemment que la mode n’est qu’un cycle qui vous ignore ou vous emporte dans un tourbillon infernal, et ses plus dignes représentants continuaient le combat, attendant que le vent tourne.

Les THE POOR étaient de ces preux chevaliers qui n’avaient cure des tendances, et qui ne souhaitaient que prolonger la fête des années 80 un peu plus longtemps. Fondé en 1986 sous le nom de THE POOR BOYS, THE POOR opta pour un nom raccourci histoire de ne pas être confondu avec un autre groupe du même baptême, et sortit enfin son premier album, Who Cares ? qui de son titre en disait long sur l’attitude des bonhommes et leur considération des succès de l’époque.

Complètement hors des tendances, passé sous le radar, THE POOR a tout de même bénéficié de quelques grâces du destin, en ouvrant pour AC/DC, ce qui n’était pas un choix très étonnant considérant leur Hard-Rock pur et dur, dans la veine des frères Young. Mais plus qu’AC/DC, THE POOR s’adressait aux nostalgiques de SKIDROW, et aux fans indécrottables d’AEROSMITH. Entre binaire facile et efficace, et chaloupé de Boston, Who Cares ? n’était rien moins qu’une pile de hits à rendre fou le Billboard de la décennie précédente, et si les analogies avec THE CULT, KIX, RATT ou EXTREME étaient nombreuses et évidentes, il se dégageait de cet album une fougue incroyable, et un enthousiasme contagieux.

Parfaitement produit pour garder la batterie sèche et la guitare tranchante, ce premier album démarrait sur les chapeaux de roue avec le burné « Poison », plus proche de SHOTGUN MESSIAH que d’Alice COOPER. Immédiatement, le quatuor prenait à la gorge, obligeait la sueur à couler de tous les pores, et nous entraînait dans un trip à la « Heatseeker », pour mieux mettre en avant son côté délicatement punky et frère siamois des LOVE/HATE et même de la poudre et des épines des GUNS.

Cet album n’en était pas un, c’était une tornade qui emportait tout sur son passage, et il est franchement dommage que le groupe n’ait pas bénéficié d’un culte à la hauteur de son talent. Chanteur/hurleur de premier choix, riffs tronçonnés en continu, 220 volts qui vous arrive dans l’oignon pour vous obliger à remuer du fion, la classe internationale pour un Hard Rock des plus classiques, mais aussi dense et intense que n’importe quel live d’AIRBOURNE.

Sans artifices, sans gimmick, sans arrangement en traquenard auditif, THE POOR lâchait les watts comme si demain ne devait jamais exister, et comme si la mode californienne était encore la norme. Entre tension limite Heavy (« Ain’t on the Chain »), party all night long avec blonde aux longues jambes (« Downtown »), binaire pépère (« Liar »), Who Cares ? était au moins aussi fiable que JACKYL ou même l’AC/DC des années 90, et sonne encore aujourd’hui aussi frais qu’à l’époque.

Manifeste de Rock plaisir pour groupe en devenir, ce premier longue-durée est de ceux qu’on écoute plusieurs fois d’affilée, pour se coller un énorme sourire aux lèvres. Grosse perle cachée au fond des océans sombres des nineties, THE POOR était riche de sa fougue et de sa gouaille, et éclairait le ciel d’une électricité en mode triphasé.

Line Up : Julian Rv Grynglas - guitare, Matt Whitby - basse, Skenie - chant, Honest James Young - batterie

Date de sortie : 1994/550 Music

Recommandations auxiliaires : FireHouse - FireHouse, KIK TRACEE - No Rules, THE SCREAM - The Scream

THINK TREE- Like The Idea

Attention, voici venu le temps non des rires et des gens, mais bien celui de l’ovni absolu de cette liste, dont les liens avec le Hard Rock et le Heavy Metal sont encore plus minces que ceux reliant la reine Elizabeth II au Grind. Pourtant, à défaut d’être un vrai défenseur des valeurs Metal THINK TREE a totalement sa place ici dans la catégorie des iconoclastes, celle hébergeant les FAITH NO MORE, PRIMUS, URBAN DANCE SQUAD, et autres poulains de l’écurie Ipecac.

Fondé à Boston, fief d’AEROSMITH dans les années 80, THINK TREE a donné son premier concert dans son fief en 1987, mais aussi son dernier - prétendument - en 1993. Une période de six années, bouillantes de créativité, qui ont donné naissance à deux albums totalement indispensables et foutraques, qui aujourd’hui encore questionnent les fans qui se demandent toujours ce que pouvait bien vouloir dire le groupe.

Une seule guitare pour des tonnes de samples et de nappes de synthés, des chœurs évanescents, des lignes vocales souvent rappées ou au contraire exhalées en volutes mélodiques, un sens du beat sec, des ambiances étranges, poétiques, délétères, pour un cocktail chargé en alcool laissant une gueule de bois tout à fait supportable, et un lendemain festif. THINK TREE, dans les faits, a quand même obtenu les honneurs d’un single inclus dans le classement des « 500 singles de tous les temps » par la radio WFNX de Boston, et autant dire que « Hire a Bird » le méritait largement. Mais si ce premier album révélait une personnalité forte et un caractère intransigeant, Like The Idea poussait les choses encore plus loin, au point d’apparaître comme le plus court chemin reliant le séminal Pretty Hate Machine de NIN et l’incroyable Hypocrisy Is The Greatest Luxury des miraculeux DISPOSABLE HEROES OF HIPHOPRISY.

Difficile d’imaginer ce crossover sans se faire des idées préconçues stupides, et seule une écoute de ce deuxième et dernier album permet d’appréhender la réalité des faits. En se basant sur des grooves hypnotiques, THINK TREE prônait l’élasticité et l’ouverture, et si Like The Idea semblait interminable de ses vingt pistes, autant savoir que la moitié d’entre elles n’étaient que des interludes reliant les véritables morceaux.

Je ne vous parlerai d’ailleurs d’aucun morceau en particulier. Il est en effet inutile d’essayer d’analyser la démarche d’un groupe aussi libre que Zappa, et je me contenterai de préciser que dès que vos oreilles se poseront sur le trépidant et épicé « Monday A.M. First Thing », vous aurez clairement le sentiment d’avoir poussé les portes d’un autre monde, fait de Country déjantée, de Rap étouffé, de Western pour enfants, alors que l’autre porte d’entrée « The Living Room » (ouverture de la face B version vinyle) vous rappellera sans doute les effluves Electro-Indus des jeunes années de Trent Reznor soudainement intronisé roi du solstice d’été chez les FISHBONE.

Aujourd’hui encore, cet album est en avance sur son temps. Il l’était à l’époque, puisque complétement hors des modes, et a vieilli comme un grand cru du bordelais. Il n’est certes pas aussi corsé que les autres breuvages de ce dossier dans la cave, mais il reste une surprise incroyable de nineties plus créatives que jamais. A noter qu’après la séparation de THINK TREE, la majorité de ses membres a formé COUNT ZERO, responsable d’une poignée d’albums moins étranges, mais attachants.

Line Up : Will Ragano - guitare, Paul Lanctot - synthés/vocoder/samples, Krishna Venkatesh - samples/claviers, Peter Moore - chant, Jeff Biegert - batterie

Date de sortie : 1991/Caroline Records

Recommandations auxiliaires : JANE'S ADDICTION- Ritual De Lo Habitual, GOBBLEHOOF - GobbleHoof, URBAN DANCE SQUAD - Life 'N Perspectives Of A Genuine Crossover

THRUST- Fist Held High

Avec THRUST, nous revenons derechef dans le giron du pur Heavy Metal à l’américaine, teinté de Power Metal de la première moitié des années 80. Fondé en 1981 à Chicago, Illinois avant de se délocaliser en Californie, ce quintet aux obsessions assez classiques (Le Metal, les poseurs, la violence, Satan et tutti quanti frutti…) a eu une durée de vie assez courte dans sa première configuration, avant de revenir flatter les instincts les plus sauvages des Metalheads dans les années 2000.

Dans la mouvance des premiers héros américains hésitant entre Heavy ferme et Power/Thrash discret, THRUST a d’abord contribué à un étonnant split au profit de la Pologne, avant de pondre deux démos successives en 1983, qu’il n’a même pas pris la peine de baptiser. Mais c’est en signant sur l’inévitable indépendant Metal Blade que le groupe s’est fait connaître au-delà de son état d’origine, avec ce Fist Held High au point rageur levé bien haut, et digne d’un MANOWAR pugnace luttant contre les forces maléfiques du False Metal.

En parallèle américain d’un JUDAS PRIEST bardé de cuir et de clous, THRUST incarnait donc le versant US du Heavy européen le plus dur. On s’en rend facilement compte en prenant acte de cette doublette de guitaristes volubiles, et en encaissant la voix haut perchée de John Bonata. Assez proche d’un mash-up entre British Steel et March of the Saints, Fist Held High s’inscrivait donc parfaitement dans son époque, sans triche ni autre esbroufe qu’une belle collection de riffs formels et d’un up tempo assez marquant (« Overdrive »).

Ayant trouvé un écho assez favorable, THRUST incarne donc avec brio cette seconde division du Heavy Metal US, et représente une sorte d’archétype à lui seul. Peu souvent cité dans les albums méconnus à redécouvrir, Fist Held High n’en reste pas moins un témoignage assez intéressant de la scène de Chicago de l’époque, entre Metal épique, noble, Heavy traditionnel et Power Metal efficace (« Metallic Attack »).

A l’aise en terrain lourd, le quintet proposait des pistes assez envoutantes et subtilement occultes à l’image du long et pesant « Freedom Fighters », mais aussi des chemins plus sinueux pouvant rappeler les ténèbres danoises de MERCYFUL FATE (« Torture Chamber »). Et si certains trouveront ce longue-durée d’un formalisme désarmant, les plus attachés aux valeurs du Heavy Metal guerrier y verront une allégeance à leur univers, et une franchise flattant leurs instincts les plus conservateurs.

Terriblement daté aujourd’hui, Fist Held High reste une carte postale envoyée des USA par des musiciens enfermés dans leur époque, et ne désirant pas s’ouvrir à des possibilités plus hybrides. Des morceaux solides et fédérateurs restent, ainsi qu’une ambiance de foi indéfectible, qui pour les fans de True Metal restent la seule expression possible dans un monde de concessions et de Fusion.

Line Up : Ron Cooke & C.B. Sebastian - guitares, Price Sowers - basse, John Bonata - chant, Ross Cristao - batterie

Date de sortie : Octobre 1984/Metal Blade Records

Recommandations auxiliaires : BATTLEAXE - Power from the Universe, AGENT STEEL - Skeptics Apocalypse, IRON ANGEL - Hellish Crossfire

DIESEL DAHL'S TINDRUM- Drums Of War

Fan de Hard Rock mélodique venu du froid, le nom de Diesel Dahl t’es forcément connu. En effet, ce batteur norvégien n’est autre que le co-fondateur de TNT avec Dag Ingebrigtsen, premier chanteur du groupe, et a joué sur les trois premiers albums, coécrivant même le hit « 10.000 Lovers (In One) ». Diesel aurait tranquillement pu continuer sa carrière au sein de ce groupe si attachant et alors prêt à affronter le marché américain, mais décida de partir un beau jour de 1987 pour se concentrer sur sa propre carrière en solo…ou presque.

Et c’est en 1988 que l’on put constater le fruit des efforts collectifs du premier album de DIESEL DAHL'S TINDRUM, certainement plus connu sous le simple nom de TINDRUM à postériori. Avec Drums Of War, Diesel rappelait son titre au sein du groupe, son leadership, mais aussi son amour pour un Hard tirant sur le Heavy Metal, gorgé de mélodies à la nordique. Accompagné par une belle brochette de musiciens, Diesel pouvait donc présenter au monde son premier jet en tant qu’artiste solo, et autant dire que Drums Of War pouvait largement rivaliser avec T.N.T et son Intuition.

Tout d’abord, parce que la voix de Tove Teigberget était assez proche dans le timbre de celle de Tony Harnell, très aigue et lyrique, et capable de transcender des harmonies classiques, sobrement soutenues parfois par des claviers qui n’empiétaient pas sur la guitare de Trond Olen.

Et si Trond n’avait évidemment ni le touché ni la créativité de Ronni Le Tekro, l’ensemble tenait largement debout grâce à un effort d’équipe, aboutissant à la création de tubes de l’impact de « Horoscope ». Mais l’orientation de l’album se rapprochait plus des premiers albums de T.N.T, avant le virage très commercial de Tell no Tales.

De gros riffs à la norvégienne donc, une frappe massive, pour un déluge de plomb (« Stranger in Paradise »), un up-tempo utilisé avec beaucoup d’efficacité (« Midnite Dynamite »), et largement de quoi faire des œillades aux charts nationaux, sans aller jusqu’à provoquer le Billboard qui aurait pourtant pu réserver une place de choix à certaines chansons.

Comme vous l’aurez constaté en écoutant les premières pistes de ce premier album, l’analogie avec l’ancien groupe de Diesel était plus qu’évidente. En fait, Drums Of War incarnait en quelque sorte un pont tendu entre les deux époques de T.N.T, entre hargne et séduction, et proposait une alternative moins sucrée à intuition, de la même façon qu’avait eue David Lee Roth de se démarquer de VAN HALEN sans rejeter complètement ses principes.

Excellent album sans temps mort, Drums Of War préfigurait une belle carrière pour ce projet, qui connut une suite avec un line-up différent un an plus tard. Hautement recommandable, How 'Bout This?! n’avait ni la naïveté ni la fraîcheur de son prédécesseur, et signa la fin de DIESEL DAHL'S TINDRUM, devenu simple TINDRUM entre temps. Si toutefois l’achat de cet album vous chatouillait, sachez qu’il vous faudra débourser entre 80 et 100 euros pour un pressage d’origine, l’album n’ayant jamais été réédité autrement que par des versions pirates venues de Russie et du Japon.

Line Up : Trond Olen - guitares, Sid Ringsby - basse, Tove - chant, Diesel Dahl - batterie

Date de sortie : 1988/Plateselskapet A/S

Recommandations auxiliaires : TNT - Tell no Tales, 220 VOLT - Mind Over Muscle, EUROPE - Out Of This World

TOBRUK - Wild on the Run

Il suffit parfois d’une erreur de timing et d’une naissance du mauvais côté de l’Atlantique pour qu’arrive une injustice. En prenant en compte le talent du sextet anglais TOBRUK, on se rend facilement compte que basé en Californie ou même au New-Jersey, le groupe aurait pu accéder aux plus hautes marches du podium, tant ce premier album présente des similitudes flagrantes avec le fameux premier LP éponyme de BON JOVI.

Fondé en 1981 dans le Bedfordshire, TOBRUK résultait de la rencontre entre Stuart "Snake" Neale, Nigel Evans, et Jem Davies du groupe de Bedford STRANGER, et de Mick Newman, Steve Woodward et Allan Vallance. Rattachés malgré eux à la queue de la NWOBHM, leur son était toutefois bien différent de ces preux chevaliers du Heavy Metal, plus poli, plus soft, et beaucoup plus mélodique. Relocalisé à Birmingham, TOBRUK tourne donc comme tous les orchestres de sa génération, et se taille une excellente réputation, sortant même un single imparable pour mieux s’implanter dans sa région.

Puis vint le temps du premier album, que le sextet est parti enregistrer à Philadelphie, le coproduisant avec la référence Lance Quinn. Ce premier album, dont nous parlons aujourd’hui, permit aux musiciens de jouer en support d’UFO, de TOKYO BLADE ou MANOWAR. TOBRUK eu même l’idée un peu incongrue de joindre à son single « Falling » une sorte de tombola, qui permettait à un gagnant chanceux de sauter en parachute avec le groupe. Avec toutes ces astuces et une qualité musicale exceptionnelle, il était évident que TOBRUK était destiné à exploser sur le marché à un moment ou un autre, voire même de mettre les USA à feu et à sang…Las, le destin en décida autrement.

Malgré des ventes raisonnables, Wild on the Run ne connut pas le succès mérité. Il fait partie aujourd’hui de ces albums maudits, parfaits dans la forme et le fond, mais enterrés par des classiques ayant eu plus de chance que lui. Pourtant, sur Wild on the Run, le groupe présentait un visage séduisant, et une énergie incroyable. Beaucoup plus agressif que nombres de groupes estampillés Hard FM, TOBRUK préférait garder sa guitare en avant, n’utilisant les claviers que pour assouplir sa production. De fait, un équilibre très stable permettait aux chansons de flotter dans la galaxie Hard-Rock et de séduire les plus durs des fans d’harmonie, comme en témoigne toujours le classique « Wild on the Run, » judicieusement placé en ouverture.

A la manière d’un BALANCE plus costaud, TOBRUK mélangeait les influences, s’accordait de son identité anglaise pour mieux rester perméable aux modes en vogue aux Etats-Unis, et nous offrait un sans-faute hallucinant, mené de voix de fer par Snake, l’impulsif chanteur au timbre éraillé.

Car même en faisant preuve d’une mauvaise foi à l’épreuve des balles, il était impossible de trouver la moindre faille dans cet édifice, tant toutes les chansons portaient le costume de hit parfait. Adoptant la plupart du temps un up-tempo propulsé par la section rythmique Mike Brown/Eddie Fincher, TOBRUK osait un Hard Rock mélodique mordant et puissant, sans concessions, et nourri à l’AOR américain le moins sucré (« Poor Little Girl »).

Aujourd’hui encore, et malgré son statut d’œuvre culte, Wild on the Run reste une énigme totale. Manque de chance, de moyens ? Choix inexplicable du public ? Maison de disques trop timide ou concurrence trop féroce ? Toujours est-il que ce premier album, qui sera suivi d’un non moins brillant Pleasure + Pain deux ans plus tard, est l’une des plus grandes réussites du Hard FM des années 80. A redécouvrir d’urgence, pour comprendre que l’Angleterre disposait d’armes solides pour défier les Etats-Unis sur leur propre terrain.

Line Up : Mick Newman & Nigel Evans - guitares, Mike Brown - basse, Snake - chant, Eddie Fincher - batterie et Jem Davis - claviers

Date de sortie : 1985/Parlophone

Recommandations auxiliaires : STRANGEWAYS - Strangeways, KING KOBRA - Ready To Strike, BALANCE - Balance

TOKYO - Fasten Seat Belts

En substance, TOKYO, c’est un peu le TOTO allemand, l’alliance de requins de studio très courtisés, qui un jour ont pris la poudre d’escampette pour s’exprimer sous leur propre nom. C’est ainsi qu’à l’orée des années 80, les membres de SUPERMAX et du MICHAEL WYNN BAND se rencontrent en studio et envisagent une collaboration sur le long terme. Et au moment de choisir un nom de baptême, le quatuor se souvient des légendes TORONTO, BOSTON et CHICAGO, et opte pour un patronyme de mégapole nippone, TOKYO.

Mais qui dit musiciens au palmarès incroyable en tant que sidemen, ne dit pas forcément groupe viable en tant que tel. Pourtant, dès son premier album éponyme, le public comprend que la sauce prend. Tokyo, l’album, proposera nombre de hit singles n’ayant rien à envier aux tubes américains, et en tant que premier chapitre d’une courte épopée, ce premier LP est une réussite totale, de celles qui mettent les groupes en orbite.

Au moment d’enregistrer leur deuxième album, les TOKYO affichent donc une confiance totale…à raison. Si Tokyo était un modèle du genre et une pierre angulaire de l’AOR européen, Fasten Seat Belts avait des allures de balade en Ferrari à plein tubes sur les autobahn allemandes, avec pédale de frein optionnelle et uniquement destiné à ralentir le rythme pour observer le paysage en compagnie d’une jolie demoiselle (« Dreamer »).

Entre TOTO et BOSTON, avec cette touche agressive que BALANCE affectionnait tant, Fasten Seat Belts n’était rien de moins qu’un concentré d’énergie pure mais d’instrumentation précise, un peu comme si STEELY DAN était tombé dans le chaudron de potion magique en pleine adolescence. Le niveau technique des musiciens impliqués leur permettait toutes les fantaisies, des chœurs en cascade, des parties de guitare dignes d’un Lukather euphorique, de petites prouesses individuelles dans les soli et les enchaînements, pour un feel-good album au teint rose et aux jours pâmées (« Feel Right », rarement chanson aura eu un titre aussi adapté jusqu’au « Happy » de Pharell Williams).

Onze morceaux, aucune faute de goût, voyage entre Pop musclée, AOR blindé et Rock mélodique surgonflé, Fasten Seat Belts est aujourd’hui toujours d’actualité comme témoignage de la contribution de l’Europe au Rock mainstream le plus précieux qui soit. Evidemment, il est toujours possible de voir en TOKYO un habile clone de TOTO ayant fricoté avec les Hall & Oates, mais même en restant sur ses gardes, impossible de ne pas craquer pour le lumineux « Get it All Night Long », ou de dodeliner du chef sur le trépidant « Hearts of Steel ».

Impeccablement produit, joué par des hommes croyant fermement à leurs options, Fasten Seat Belts confirmait donc les options prises sur le séminal Tokyo pour les porter à leur paroxysme, et signer l’un des chefs d’œuvre de l’AOR/MOR des années 80. Un CHICAGO moins sucré, un BOSTON plus viscéral, et un TORONTO délocalisé à Francfort, trois façons d’appréhender la carrière de ces quatre musiciens, qui s’en iront après un troisième album hautement recommandable (San), et un dernier tour de piste plus anecdotique (The Westworld Encounter, jamais réédité et presque totalement introuvable).

Line Up : Robert Musenbichler - guitare/chant, Ken Taylor - basse/chant, Fritz Matzka - batterie et Lothar Krell - claviers

Date de sortie : 1982/Ariola

Recommandations auxiliaires : SAGA - In Transit, REO SPEEDWAGON - Hi Infidelity, SCHNEIDER WITH THE KICK - Schneider With The Kick

TSUNAMI - Tsunami

Voici un exemple parfait de ce que le Heavy Metal US avait de meilleur à proposer durant la première moitié des années 80. Fondé en 1983 à San Francisco, Californie, le quintet TSUNAMI fait partie de ces oubliés de l’histoire avec un parcours trop erratique pour avoir attiré l’attention au-delà de sa zone de confort. TSUNAMI, ce sont deux albums enregistrés à cinq ans d’intervalle, entre 1983 et 1988, alors même que les modes et tendances changeaient plus rapidement que la lumière. Pourtant, ce premier volet éponyme aurait dû faire éclater les californiens à l’échelle nationale, son répertoire immaculé séduisant les fans d’un Hard n’Heavy plus nuancé que la moyenne.

Les auspices étaient pourtant bons pour ces musiciens racés. Signés aux USA par Enigma, disposant d’une bonne couverture radio et d’une ouverture du Billboard pour leur hit « The Runaround » (60ème place au Hot 100, qui tourna sur plus de 200 ondes différentes durant l’année 83). Tout était donc en place pour un décollage fulgurant, qui finalement, s’avéra pétard mouillé puisque le groupe se terra dans le silence de longues années.

Sur Tsunami, tout était parfait, ou presque. La production souple et ronde, permettant à la basse de se faire une bonne place entre deux guitares agressives, la diversité de ton qui passait de l’humeur romantique (« The Runaround »), à la charge virile d’un Rock seventies boosté années 80 (« Teaser »), le talent unique d’un chanteur versatile au timbre légèrement voilé pour le Heavy, et plus velouté pour le Hard, et entre BALANCE, Y & T et LEATHERWOLF, TSUNAMI se taillait un chemin enviable, supporté par un label bientôt spécialisé dans le Metal généraliste.

Des hits ? A la pelle, comme les feuilles mortes à l’automne. A vrai dire, des décennies après sa découverte, cet album reste une totale énigme de qualité pour moi, tant aucun point faible n’est apparu depuis sa sortie et son écoute répétée. A la mode JUDAS/LOUDNESS, le groupe couvrait un terrain conséquent (« Revenge »), en version syncope trashy et riff bouncy, le groupe défiait les RODS, préfigurait la vague de SKIDROW, et donnait une leçon de rythmique à ses contemporains (« Call Off the Dogs »), alors qu’en déroulé binaire classique, les spectres d’AC/DC, KIX et autres ROSE TATOO faisaient claquer ses chaînes avec fracas (« Fade to Black »).

En prenant en compte le marché américain uniquement, TSUNAMI avait tout du premier de la classe qui réussit tout sans faire trop d’effort, mais même en étendant la comparaison à l’Europe, alors très active elle aussi, le groupe restait dans une première division totalement méritée. En effet, il est toujours impossible de résister à la fougue d’un « You'll Never Lay a Finger on Me », ou à la délicatesse cristalline d’un « Ninja ». De fait, Tsunami, réussite parmi les réussites aurait dû connaître une suite presque immédiate, et non un prolongement trop tardif. Certes, Tough Under Fire, malgré un remaniement du personnel (et un changement de chanteur, pas forcément heureux) reste hautement recommandable, plus que l’album de la reformation en 2004.

Mais l’histoire retiendra de TSUNAMI ce premier disque, incroyablement puissant et inspiré, qui aurait dû permettre à ses auteurs de jouir d’un statut conformable de leader de la scène Heavy américaine des années 1982/1985.

Line Up : Tatsuya Miyazaki & Tomotaka Yamamoto - guitares, Salvador Max - basse, Doug Denton - chant et Scott Sherman - batterie

Date de sortie : 1983/Music For Nations

Recommandations auxiliaires : PICTURE - Eternal Dark, TRANCE - Breakout, MALICE - In The Beginning

VICE - Second Excess

Les années 80 n’ont pas forcément été synonymes de finesse pour l’Allemagne. Durant toute la décennie, le pays s’est plus volontiers fait connaître par son Heavy implacable et souvent gras du bide, et son Thrash très violent qui contrebalançait la finesse américaine. Entre les deux genres, évoluaient donc quelques groupes plus nuancés, entre deux eaux mais pas le cul entre deux chaises, et proposant une alternative US assez intéressante. VICE faisait évidemment partie de cette catégorie.

Fondé en 1987 du côté de Munich, VICE est en quelque sorte l’enfant mal né d’un pays peu porté sur la délicatesse, formé par des musiciens qui ayant vu le jour de l’autre côté de l’Atlantique auraient cassé la baraque et mis le Billboard à genoux.

Immédiatement signé par la major Ariola, VICE n’a pas fait traîner les choses, et a mis sur le marché dès 1988 son premier album, ce Made for Pleasure au titre révélateur et à la pochette pour le moins chamarrée. Ce premier chapitre dévoilait des musiciens décomplexés, affichant des sourires de circonstance et un look à faire pâlir les David Lee Roth des années fastes. Flashy/fluo, les membres de VICE ne faisaient pas grand mystère de leurs accointances FM, et livraient une prestation de haute-volée, totalement inscrite dans son époque. Rempli de tubes FM à provoquer une overdose sur les ondes d’une station américaine spécialisée bronzage Hard-Rock, Made for Pleasure était une mise en bouche appétissante, qui laissait présager du meilleur pour le plat de résistance. Et Second Excess combla toutes les attentes de tympans en manque de puissance mélodique.

Produit et mixé par Robby Lutter, Second Excess sonnait plus américain que les américains, et donnait une sacrée leçon de savoir-faire aux alter-ego de BONFIRE. Dans la veine des petits jeunes de WINGER, XYZ, DANGER DANGER, SKIDROW et autres KIK TRACEE, VICE jouait souple mais Heavy, et disposait une fois encore d’une répertoire impeccable. Et avec un hit de la trempe de « It Only Takes A Minute », les allemands pouvaient regarder les Etats-Unis avec une morgue tout à fait justifiée, tant ce morceau incarne ce que le Heavy mélodique de la fin des années 80 avait de meilleur à proposer.

Totalement en confiance, le quintet osait même l’appropriation Soul avec la reprise de l’imputrescible « Proud Mary », relooké Hard n’Heavy, avant de tomber le haut pour une démonstration Hard torride via le sensuel et chaloupé « Dance the Metal ».

Abordant évidemment tous les aspects d’un Hard à vocation commerciale et compétitive, le groupe taquinait la balade avec un panache indéniable (« Standing in the Storm »), tirait la langue aux WARRANT et TYKETTO (« Stand by Me »), piquait quelques groupies aux cadors Glam du Sunset Strip (« But We Like It », que SHARK ISLAND aurait bien aimé composer), et susurrait des aveux sur le coin de l’oreiller, conscient de son talent et de ses capacités (« Living on a Radio », au refrain totalement irrésistible).

Sans faute absolu, ce deuxième album de VICE connut de bonnes ventes, et se tailla une réputation enviable. Malheureusement, ce fut le dernier cri d’un groupe mort trop vite, qui revint nous tenir compagnie il y a quelques années avec une paire d’albums intéressants, mais loin de ce qu’il était capable de produire au sommet de sa gloire. Une addition indispensable à toute discographie Hard/Glam qui se respecte.

Line Up : Jörg Hargesheimer & Chris Limburg - guitares, Peter Juhre - basse, Alan Keen - chant et Roland Schmidt - batterie

Date de sortie : 1990/Ariola

Recommandations auxiliaires : SKIDROW - Skidrow, ACE - Bad Boys, XYZ - XYZ

VIPER - Theatre of Fate

VIPER, groupe brésilien fondé par les frères Pit (basse) et Yves Passarel (guitare) en 1985, est surtout connu pour avoir été le premier groupe d’André Matos, chanteur d’Angra, alors âgé d’à peine treize ans. Mais au-delà de cette anecdote, VIPER a surtout été l’un des meilleurs groupes de Power Metal d’Amérique du Sud dans les années 80, et reste aujourd’hui une référence incontournable de la scène.

Dès son premier album, le quintet pose les bases de son style, au départ fortement influencé par la NWOBHM et IRON MAIDEN, avant de glisser sous le giron d’HELLOWEEN, SCANNER, et autres ardents défenseurs de la mélodie associée à la vitesse d’exécution. Et c’est donc très légitimement qu’après l’excellent Soldiers Of Sunrise, sorti en 1987 sur Rock Brigade Records, VIPER a concentré ses forces sur ses qualités les plus évidentes pour offrir à son public l’extraordinaire Theatre Of Fate, qui en effet laissait présager d’un destin extraordinaire.

S’il est évident qu’en 2022, ces deux albums marquent leur époque avec insistance, ils ont gardé leur charme intact des décennies plus tard, et pas seulement à cause de la voix magnifique et lyrique du regretté André. Car en réécoutant le hit « At Least a Chance », on se rend immédiatement compte qu’HELLOWEEN disposait d’un adversaire à sa taille, que seul le manque de promotion a empêché de provoquer un duel à la hauteur des attentes.

Si la production a bien sûr très mal vieilli, les morceaux n’en restent pas moins des modèles de composition intelligente, une inspiration ancrée dans cette tendance de la fin des années 80, mettant en avant les mélodies pour contrebalancer une puissance rythmique suffocante, avec adjonction de claviers épars pour dynamiser encore plus le son. Mais si toutes les chansons de ce deuxième album auraient sans honte pu figurer sur l’un des deux volumes Keeper of the Seven Keys ou sur les premiers albums de BLIND GUARDIAN, elles gardent cette touche personnelle apportée par les riffs conjoints de Felipe Machado & Yves Passarell.

Truffé de tierces puisées dans le répertoire du MAIDEN le plus classique, Theatre Of Fate en est devenu un par lui-même de ses ambitions, s’autorisant un flirt poussé avec le Metal épique de MANOWAR (« A Cry From the Edge »), et de fausses balades terriblement Heavy, évolutives, sensibles et passionnantes (« Living for the Night »).

Entre euphorie Speed débridée mais maîtrisée (« Prelude to Oblivion »), longue digression aux multiples tempi (« Theatre of Fate », qui aurait pu se tailler une bonne place sur le deuxième album de SCANNER), et final dramatique au pathos poussé au dernier mouchoir propre (« Moonlight »), Theatre Of Fate aurait dû connaître un destin plus heureux et propulser ses géniteurs sur le devant de la scène internationale, de la même façon qu’a eu SEPULTURA de briser les barrières des nations.

En 2022, l’album s’écoute toujours avec un grand plaisir, même si sa production fanée accuse le poids des années. Après le départ d’André Matos et son arrivée dans ANGRA, VIPER a continué de planter ses crocs dans l’histoire du Metal avec d’autres morsures, moins létales, mais saignantes. Un groupe à redécouvrir d’urgence, ne serait-ce que pour l’importance qu’il a pu avoir sur la scène Sud-Américaine en termes de Heavy Metal corsé et joué sans limitation de vitesse. A noter que les deux premiers albums du groupe ont été rassemblés sur une compilation publiée en France par CNR Music, à un prix qui reste encore assez raisonnable. Mais plus pour longtemps, je le crains.

Line Up : Felipe Machado & Yves Passarell - guitares, Pit Passarell - basse, Andre Matos - chant/claviers et Guilherme Martin - batterie

Date de sortie : 10 octobre 1980/Estúdio Eldorado

Recommandations auxiliaires : VODU - Seeds of Destruction, GAMMA RAY - Heading for Tomorrow, VAVEL - Vavel

WHITE HEAT - White Heat

Dans les années 80, la Belgique n’a jamais joué les gros bras et n’a jamais prétendu pouvoir accéder à la première division, celle des références et autres cadors. Le leitmotiv des musiciens du pays de Brel était d’ailleurs très simple : jouer un Hard n’Heavy de bonne facture, solide comme une ossature épaisse et truffé de gimmicks et autres appels à l’allégeance Metal. Ainsi, les KILLER, ACID, OSTROGOTH, se contentaient souvent d’une poignée de riffs francs, légèrement harmonisés pour séduire sans tromper, et si la scène s’est bien rattrapée depuis, notamment sur sa frange la plus extrême, ses exactions 80’s n’ont laissé de souvenirs qu’aux fans indécrottables d’un classicisme ouvertement revendiqué.

Ainsi, WHITE HEAT faisait partie de cette catégorie de groupes qui ne juraient que par l’énergie, mais pas que. Sous des atours assez grossiers, et malgré un logo aiguillant faussement sur la piste d’un AOR léché, ce premier album éponyme proposait un survol assez intéressant de toutes les tendances de cette première partie eighties en Europe.

Entre Hard martelé come un message pieux, et allusions plus mélodiques assez proches d’une radiophonie valable, White Heat taquinait le goujon nuancé et faisait des œillades aux mordus d’un Hard mélodique, peaufiné, mais assez rauque et fort pour rester crédible. Et en entamant un premier album par un boogie aussi teigneux que « To The Land Of The Rock » en disait long sur les intentions claires du quintet d’Antwerp.

Mais WHITE HEAT avait bien d’autres atouts dans sa manche. Capable de réconcilier l’Australie et l’Allemagne autour d’ACCEPT et THE ANGELS (« In Need Of Ya », l’un des meilleurs morceaux de l’album), de défier les rois du binaire sur un burner survolté sonnant comme une ode au Rock le plus généraliste (« Babbling Wind »), de préfigurer l’avènement des pois sauteurs AIRBOURNE (« Calling »), ou de se souvenir de THIN LIZZY en écoutant une compilation NWOBHM (« Keep Cool Girl »), le quintet présentait des armes méchamment affutées, et signait là l’un des albums de Hard-Rock belge des plus excitants et addictifs.

Loin des facilités Heavy de KILLER et de la standardisation par le bas du Metal dans son pays, WHITE HEAT se voulait plus ouvert et perméable aux influences extérieures, et tout en restant formel, signait des titres vraiment accrocheurs, et laissait augurer d’une brillante carrière. D’ailleurs, le groupe remettra le couvert à l’occasion du très recommandable Krakatoa, publié en 1983 par 21 Records, avant de terminer son parcours discographique sur le même label via Runnin’ For Life en 1985.

Courte mais intense carrière, WHITE HEAT reste l’un des VRP les plus doués de son pays, et White Heat un formidable condensé de ces années 1980/82, qui définissaient encore les contours à venir.

Line Up : Dirk Cleyburgh & Robby Walter - guitares, Stan Verfaillie - basse, Tigo Fawzi - chant et Frank Pauwels - batterie

Date de sortie : 1982/Lark

Recommandations auxiliaires : KILLER - Shock Waves, SCAVENGER - Battlefields, LIONS PRIDE - Breaking Out

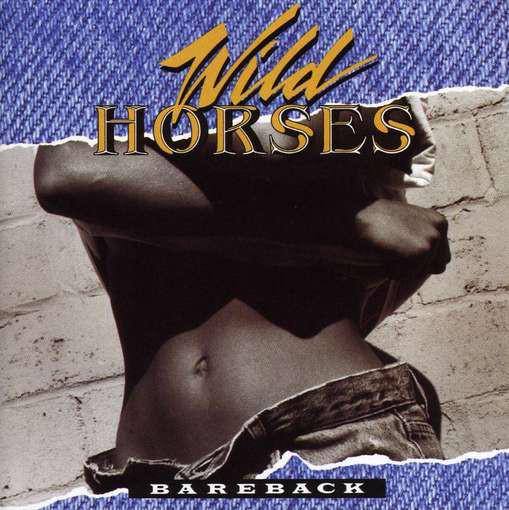

WILD HORSES - Bareback

1991, dernier baroud d’honneur pour la scène Hard-Rock, avant qu’elle ne soit avalée par le mainstream, phénomène dû à un ras-le-bol de tous ces artifices, et à la perte d’un but essentiel de départ : la rébellion, le rejet de l’acceptation, et cette volonté d’incarner une alternative plus crédible aux musiques les plus consacrées par le grand-public. Même le Thrash se retrouve au Billboard, et la génération 90’s a clairement d’autres objectifs que de porter du cuir et de conduire une Lamborghini, d’autant qu’il n’en a pas les moyens.

Alors, les jeunes regardent ailleurs, vers Seattle, New-York, et découvrent une nouvelle vague de groupes moins préoccupés par leur look et leurs chiffres de vente. Pourtant, la fin des années 80 a vu l’émergence de nouveaux groupes, qualifiés de « super » par leur label et la presse, réunissant des gloires célébrées des eighties pour gagner encore plus de following. On citera pour l’occasion BADLANDS, avec Jake E Lee et Ray Gillen, ou encore LYNCH MOB, avec le George du même nom et Oni Logan. Et dans ce panorama de casting all-star, WILD HORSES aurait pu se tailler une belle part du gâteau.